Secciones

Servicios

Destacamos

Cristina Guirao

Martes, 8 de agosto 2023, 00:02

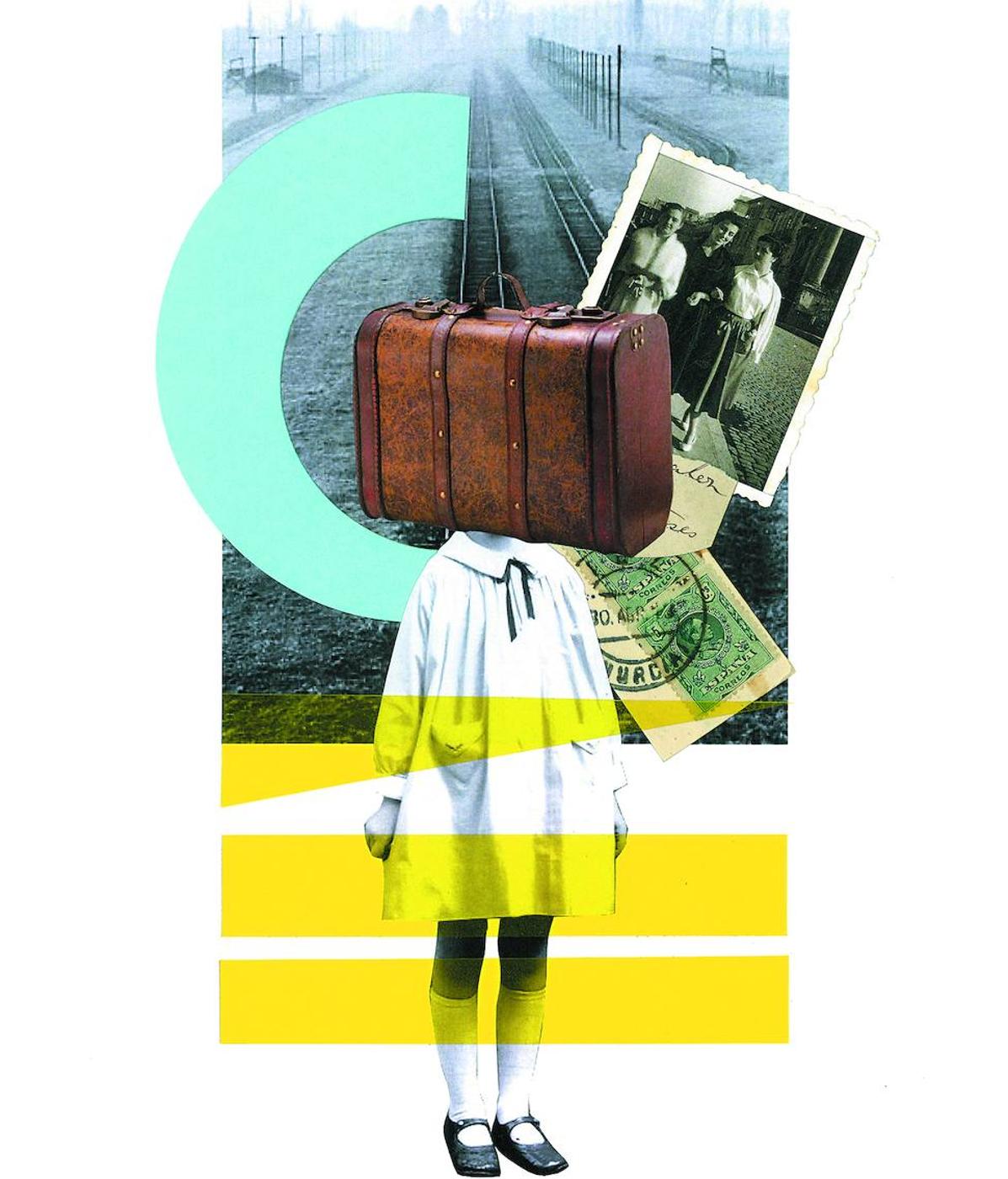

Todo empieza en el barrio. El viajero que seremos, el amor a los lugares, el significado de los límites y de las fronteras y, por ... supuesto, el deseo de transgredirlas… Creo que el primer lugar que amé fue el barrio en el que crecí. Un barrio muy poblado situado al otro lado del río, nacido en el primer ensanche de la ciudad y cercado por barreras que constituían los límites del universo posible. Al norte el río Segura, al sur las vías del tren, al oeste la carretera de salida y de entrada a la ciudad, y, en el centro, tres grandes nodos de interacción social: el cinema Iniesta, el jardín de Floridablanca y la iglesia del Carmen. Alrededor de ellos giraba la vida pública del barrio: el ocio, la cultura y la religión.

Lo primero que un/a niño/a conoce del mundo son los límites de su barrio. El hasta dónde puedes llegar: -«Más allá del jardín no podéis jugar»; -«A la estación del tren ni acercaros»… versionando la famosa frase del 'Tractatus': «Los límites de mi barrio eran los límites del mundo». Y lo cierto es que no había horas suficientes a la salida del colegio para explorar todo el territorio. La panadería, el cine, la plaza, la papelería, la iglesia, el jardín y el garaje Florida -donde mi padre guardaba el coche cerca del kiosco de la prensa, los tebeos y las chuches- constituían los pequeños municipios de esa gran ciudad llamada barrio. Dentro de él, el mundo tenía sentido; todo tenía su lugar, su sitio y su explicación.

Alguna vez, creo recordar, dibujé esos lugares en la libreta de hojas cuadriculadas del colegio. Dibujé las calles como ríos que fluían desbocadas entre la panadería, el cine y la plaza, a veces, interrumpidas por pequeños pasos de cebra, que en mi libreta parecían abstracciones conceptuales y geométricas. Dibujé el jardín y, en el centro, la estatua del que pensaba era un ilustre bailarín: Floridablanca, presidiendo la fuente, tan alegre, con su paso de danza. Dibujé el pequeño estanque de los patos, al que nos acercábamos corriendo los domingos por la tarde, con las bolsas de migas de pan reunidas tras las largas y tediosas celebraciones familiares. Y aunque yo lo recuerdo porque me lo han contado después muchas veces, creo que también dibujé el día en que me cogieron saltando la cerca del estanque de los patos. Tal vez ese fuese mi primer intento de traspasar los límites del barrio y comenzar a explorar el más allá.

He vuelto muchos años después a pasear por el barrio en el que nací y no me ha sorprendido ver cómo el mundo global ha acabado instalándose en él y encontrando acomodo. Mucho tiempo después, he comprendido que los límites de mi barrio no eran los límites del mundo sino realmente tres enormes lanzaderas para explorarlo. Ya he mencionado el río, el tren y la carretera -que con el tiempo se transformó en una autovía-, y se me olvida mencionar, también, la parada de autobuses junto al jardín de Floridablanca que hacía de intercambiador con las pedanías, todos los residentes del área metropolitana entraban a la ciudad por la parada del bus junto al jardín. El barrio del Carmen era un lugar en continuo tránsito.

Hoy, sin duda, es uno de los barrios más multiculturales de esta ciudad. El Paseo del Marqués de Corvera que conecta la iglesia del Carmen con la estación del tren es un ejemplo de movilidad permanente. Una calle cosmopolita que se organiza como un pequeño mercado mundial: fruterías, bazares chinos, tiendas de ropa, pequeños supermercados, tiendas de electrodomésticos, perfumerías, jugueterías, carnicerías, colchonerías, ópticas, alimentación casa Chen, compro ORO, verdulería YYEB, podólogo, kebab Akses, PC Box, panadería López-Giménez, Small-World-Money-Transfer, Calzados Lola II, Tecny-Shop -telefonía móvil-, droguería Gonzalo, café-bar Mónaco, herbolario Nuevo Siglo… Sin duda, una versión 'low cost' del comercio mundial. A simple vista podríamos pensar que se trata de un ejemplo de civilización, tolerancia y convivencia comercial. Pero lo cierto es que cada comercio es como una pequeña aldea global dentro de la calle. Funcionan como nodos diferentes sólo conectados a través de la calle-red en la que se alojan. Sospecho que las relaciones entre comerciantes y la vida social entre vecinos se mantienen en un perfil bajo de interacción. Este es justamente el problema de las ciudades abiertas, que ya señaló Simmel, cuya condición urbana debido a su diversidad cultural y comercial no construye comunidad y se parece más a una plataforma que alberga varias páginas 'online' por las que navegan los paseantes del comercio virtual.

Las nuevas formas surgen de las antiguas. El barrio del Carmen es, esencialmente, el barrio de la movilidad, nacido entre trenes, autovías e intercambiadores de autobuses. Además, como todos los barrios multiétnicos, el barrio del Carmen se ha convertido en un espacio fluido y cambiante, en continua metamorfosis, acorde con el estado de transitoriedad de sus moradores. Ni siquiera la descripción de comercios que acabo de hacer será fiel a la calle cuando esto se publique. Paseo de Corvera es un ejemplo de comercio efímero, de 'start-up' que aparece y desaparece, emergiendo en medio de la calle y metamorfoseando el tejido urbano. ¿Cómo crear comunidad en una calle de comercio efímero y en continuo tránsito? ¿cómo se vive en un lugar que no nos pertenece?, se pregunta Richard Sennett en su ensayo 'Construir y habitar. Ética para la ciudad'.

Sospecho que hoy no podría dibujar los lugares «esenciales» de mi barrio y cuando me acerco a pasear por él, camino con la dificultad de ser consciente de haber perdido los puntos de referencia y de sentido. Como en la famosa canción de Van Morrison en la que queremos regresar al pasado porque en el pasado el mundo tenía más sentido: «Take me back / Take me back / Oh I remember / When life made more sense / take me back / to when de world made more sense»… Quizás forme parte de la condición humana ir perdiendo los lugares de sentido y, tal vez por ello, la madurez consista en aceptarnos así, sin relatos y desterritorializados; con las pérdidas a cuestas y sin saber hacer pie. «No hacer pie» es una expresión que decíamos de niños cuando entrábamos al agua y nos adentrábamos un poco más allá de la orilla, preguntábamos a la avanzadilla: ¿haces pie?…

El sentido de la frase respondía a ese miedo a perder el contacto con el suelo cuando estás con el agua al cuello. Quiero hablar de ese miedo en el mundo contemporáneo y referido a la condición humana hoy. Creo que debemos empezar a asumir la dificultad de no hacer pie como una de las condiciones propias de la existencia del sujeto contemporáneo, que tiene que ver con el hecho de haber perdido el sentido de la tierra firme, de las verdades sólidas y los puntos de referencia que nos identificaban.

Este mundo global y fluido nos ha movido el suelo con demasiada frecuencia. Y el sentimiento de no tener ya dónde aferrarse, empieza a ser algo común y propio de la existencia humana. Quizás para habitar un lugar, ya no es necesario echar raíces en él, puede ser suficiente aprender a convivir con el desplazamiento. Y es por ello que, tal vez, la madurez de la humanidad, su mayoría de edad en este siglo XXI, consista ciertamente en empezar por aceptar el destino de no hacer pie.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

El mastodonte de Las Contiendas y las diferencias con un mamut

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.