Ver 19 fotos

Secciones

Servicios

Destacamos

Ver 19 fotos

Guillem Moreno, universitario, estudiante de Historia y residente en un pueblo de Barcelona, cumplirá 20 años en enero. Casi a esa misma edad, su bisabuelo Gaspar Martínez Hernández abandonó Perín, una diputación rural al oeste de Cartagena, con destino a la capital catalana. Huérfano de padre, él y su madre dejaron atrás su localidad natal en un viaje sin billete de vuelta. «Buscaban un futuro mejor», afirma el joven a través del teléfono en una conversación con LA VERDAD. No fue un camino de rosas.

Por testimonios de familiares, Moreno calcula que su antepasado llegó a la ciudad condal hacia 1922. Entonces, Barcelona vivía un momento de expansión económica y Gaspar Martínez parece que no tardó en encontrar un trabajo que pudiera acercarle a sus sueños. La experiencia como pocero en las tierras del Campo de Cartagena debió ser una buena carta de presentación a la hora de lograr un puesto en una de las cuadrillas que se dedicaban a excavar los túneles del metro. Entre aquellos compañeros de jornal estaba el padre de la que después se convertiría en su mujer, Ana Flores Vázquez, natural de Huelva.

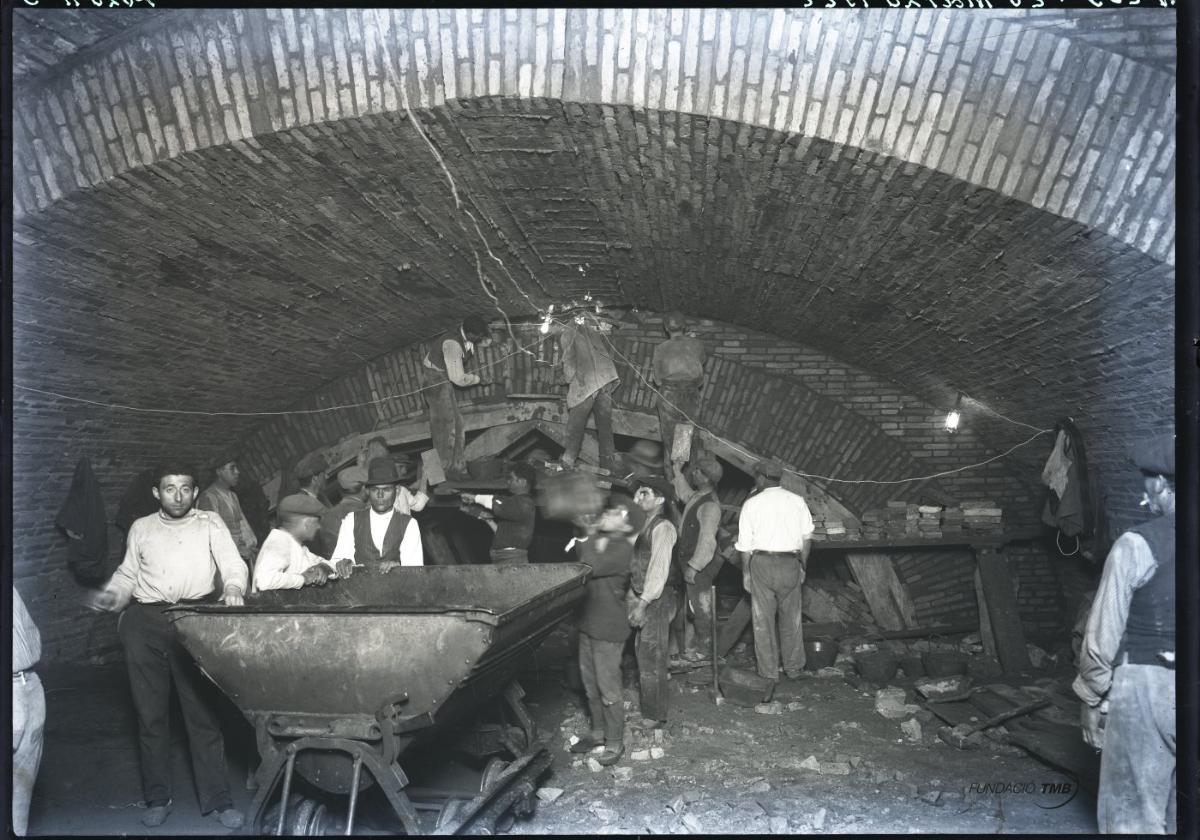

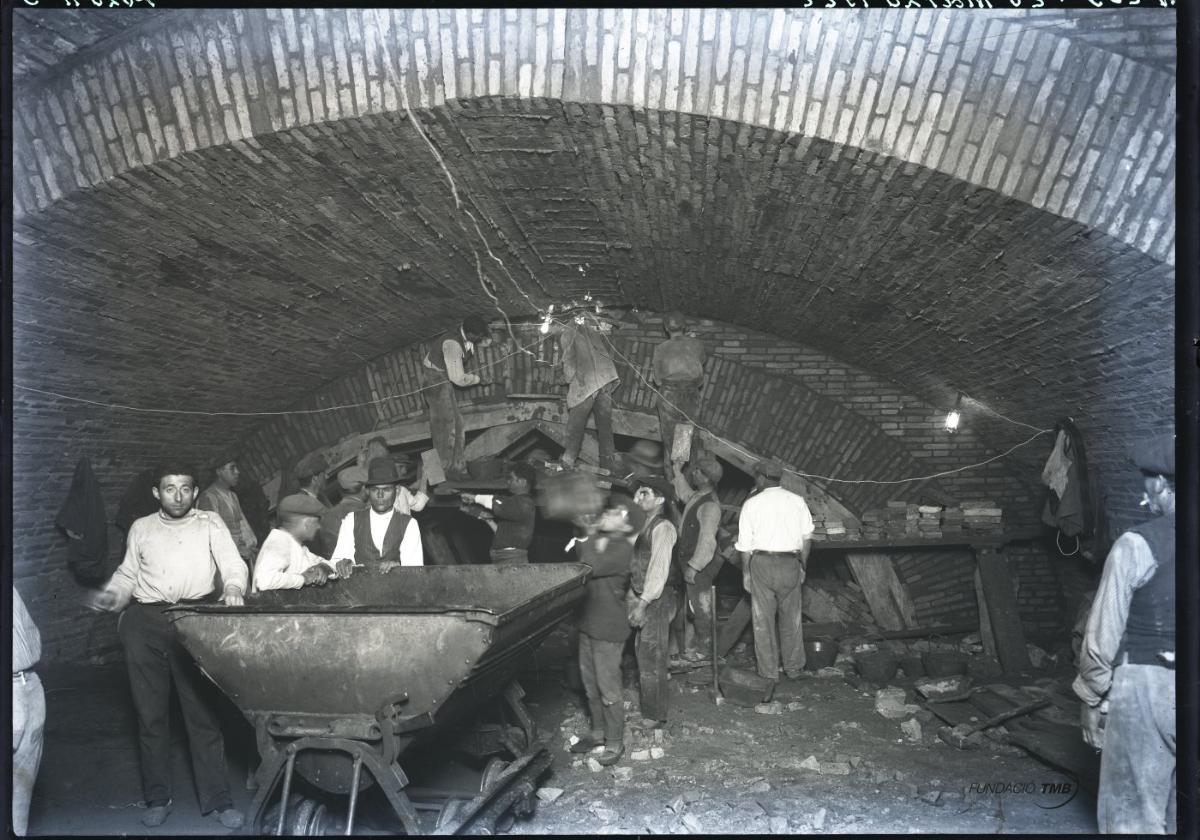

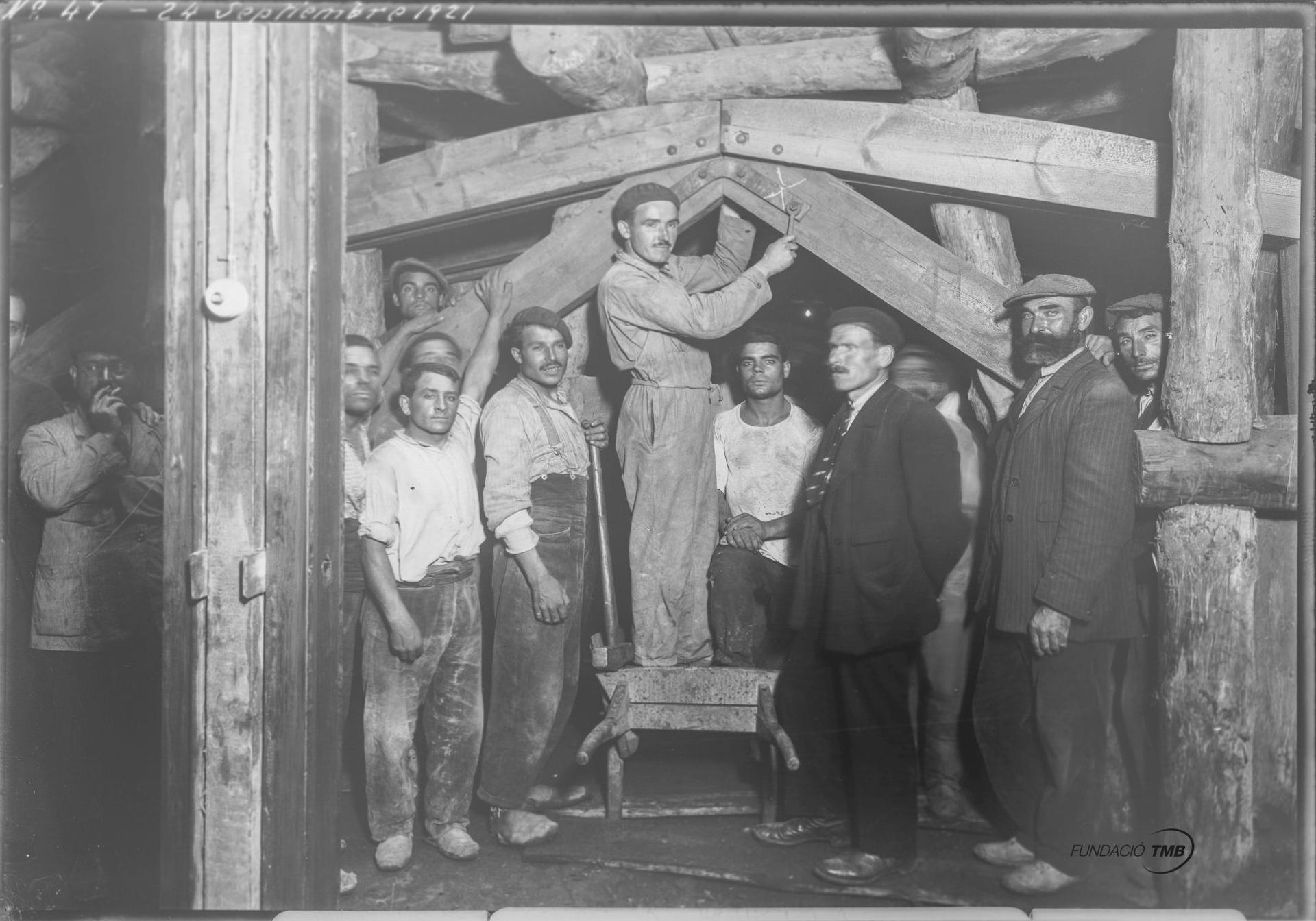

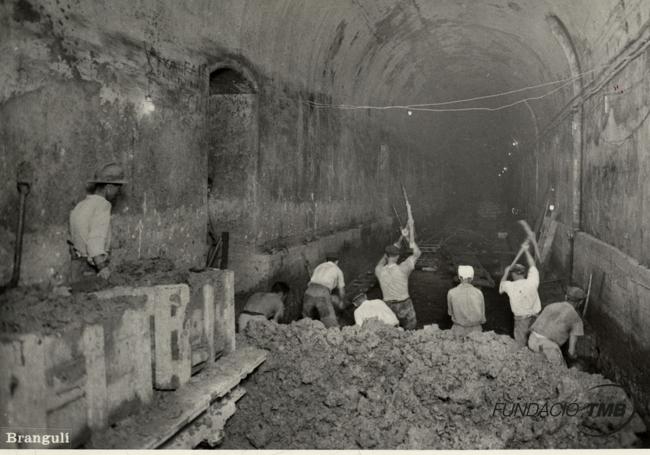

Como el antepasado de Guillem Moreno, muchos otros ciudadanos de la Región siguieron el mismo camino de la emigración. En especial, la crisis de principios de siglo en los distritos de Mazarrón y La Unión empujó a familias enteras de mineros. Esta mano de obra especializada, curtida en el duro laboreo bajo tierra, contribuyó con su esfuerzo (y en ocasiones con sus vidas) a la construcción de la red del ferrocarril subterráneo de Barcelona, cuya primera línea se inauguró el 30 de diciembre de 1924, hace ahora un siglo. En la actualidad, este medio de transporte registra los días laborables una media de 2,3 millones de billetes validados.

Ni en los archivos consultados ni en la empresa Transportes Metropolitanos (TMB) saben aportar una cifra de cuántos murcianos pudieron estar empleados en las obras del metro. Tampoco la Casa Regional dispone de datos ni de nombres. No obstante, todo apunta a que la colonia tuvo que ser una de las más numerosas. Así, el barrio de Collblanc-La Torrasa, en Hospitalet de Llobregat, en el cinturón urbano de Barcelona, llegó a ser conocido como la 'Murcia chica' por la cantidad de familias de la Región que se instalaron allí en el primer tercio del siglo XX. Según una investigación del historiador, de raíces mazarroneras, Joaquín Ruiz y la demógrafa Cristina López, casi uno de cada cuatro residentes de este asentamiento obrero (con un censo de casi 22.000 personas en 1930) tenía su origen en la Región. Muchos de sus descendientes aún siguen viviendo allí. Se dice en La Torrasa que el puente de Jordà, que conecta este barrio con Hospitalet, «es el más largo de España porque empieza en Cataluña y acaba en Murcia».

La anécdota la cuenta el historiador Manuel Domínguez, del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. En declaraciones a este periódico, explica que el área metropolitana de Barcelona se alzó como el principal foco de atracción de un flujo migratorio que empezó a llegar una década antes del inicio de las obras del ferrocarril subterráneo. «La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial provocó un crecimiento industrial. Las fábricas demandaban mucha mano de obra, y cuando el campo catalán ya no pudo suministrar más, empezaron a llegar trabajadores de Aragón, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. En los años 20, a ese desarrollo industrial se añadió la construcción de obras públicas, como el metro, y poco después las infraestructuras y equipamientos para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929», indica el investigador. Ve «plausible» que en aquellas brigadas que horadaban la tierra estuviese un buen número de mineros procedentes de la Región.

Joaquín Ruiz y Cristina López dibujan ese flujo interno de población como un itinerario «por etapas». El éxodo de muchas de las familias se inicia a finales del XIX en Cuevas de Vera coincidiendo con el hundimiento de las explotaciones mineras de esa comarca almeriense. Esos clanes se marchan entonces a Mazarrón, donde el negocio del metal aún se mantiene fuerte.

Cuando en el primer lustro de 1900 este distrito también entra en crisis, entonces se trasladan a La Unión, donde la minería sigue activa hasta 1916. Y desde allí dan el salto a Cataluña, arrastrados por el desempleo que trajo el desmantelamiento del negocio de la minería en la Región. Otra particularidad es que fue «un proyecto migratorio familiar extenso». Se refieren ambos estudiosos a que la saga se marchaba al completo (como demuestra la presencia incluso de mujeres mayores, a menudo viudas), y no solo aquellos miembros productivos, capaces de trabajar y de generar ingresos, como ocurre en otros fenómenos migratorios.

Los ascendientes de Guillem Moreno se ajustan a este perfil (su bisabuelo se llevó consigo a su madre, que había enviudado), algo que se repite en otra saga con raíces en la Región que ha accedido a compartir su historia familiar. El matrimonio formado por José Planas Orenes y Remedios Aparicio Guillén residía en Los Belones (Cartagena). La pareja crio a cinco hijos con lo que él ganaba como jornalero en las vecinas minas de La Unión. Hasta que un día se cansó. «Mi abuelo contaba que no quería que sus hijos murieran pobres y con silicosis [una enfermedad crónica pulmonar frecuente en los mineros]. Aquello fue lo que le llevó a coger un barco con destino a Barcelona. Como no tenían dinero para pagar los siete pasajes, a los dos más pequeños los subieron a bordo enrollados en alfombras», recuerda Ana Ibars, que reside en Hospitalet. Parece que otros familiares de El Algar y La Unión siguieron los mismos pasos, aunque con el paso del tiempo perdieron el contacto. Ibars explica que su abuelo José participó en la construcción del metro, y que uno de sus hijos siguió ligado a la compañía del metropolitano como mecánico.

Pese a los deseos de un porvenir mejor, los comienzos en Barcelona fueron complicados. «No era un trabajo bien pagado y vivieron en la miseria. Algunos meses no tenían ni para hacer frente al alquiler», señala Moreno. Afrontaron las lacras de la especulación del suelo: la infravivienda y el hacinamiento, tan presentes también en la actualidad. «El problema de los 'pisos-patera' que vemos hoy ya lo sufrieron ellos», remarca Ana Ibars.

Estos emigrantes no solo tuvieron que bregar con la dureza del trabajo en la construcción del metro. También se toparon con un sentimiento de rechazo. «En los años 20 y 30, en ciertos círculos la palabra murciano era un insulto. Se les acusaba de esquiroles, de que reventaban el movimiento obrero, de que trabajaban por cuatro duros», indica el historiador Manuel Domínguez. En pleno siglo XXI, otros colectivos sufren una discriminación parecida, que tratan de combatir desde el Centre d'Estudis de l'Hospitalet.

Ibars da fe de ese entorno hostil que sufrieron sus ascendientes, pero destaca el talante con el que le hicieron frente. «Se adaptaron enseguida. Recuerdo que me vestían de 'pubilla' y me llevaban a Montserrat. Mi abuela llegó a hablar un catalán impoluto. Y estaba agradecida; decía que la tierra que le engordó, y bien, fue Cataluña. Lucharon mucho por integrarse, pero siempre sin perder sus raíces». Un sentimiento que sigue presente en ella: «La mitad de mi sangre es murciana», declara con orgullo.

La primera línea del metro de Barcelona (un trayecto de 2,7 kilómetros y cuatro estaciones, entre las plazas Lesseps y Cataluña) se inauguró el 30 de diciembre de 1924. Las obras empezaron a finales de 1921, tras un sinfín de vicisitudes, a cargo de la compañía Gran Metropolitano de Barcelona y bajo la dirección del ingeniero Rubió i Tudurí, que optó por el sistema belga para los túneles. Fue un trabajo «a pico y pala, en unas condiciones muy precarias, sin medidas de seguridad y con muchas prisas. Aquellos trabajadores eran como topos. Ni siquiera se realizaron buenas catas para comprobar la estabilidad del terreno, lo que provocó continuos desprendimientos», explica Manuel Marina, guía oficial del metro de Barcelona que relata a las visitas la historia de esta ciudad subterránea. En uno de los accidentes murieron once obreros. Marina señala que muchos de los operarios empleados en las obras del metro procedían de Almería y Murcia. Y recuerda que, «cuando yo era niño, un vecino nuestro, al que llamaban El Trompa y que era murciano, contaba que había trabajado excavando las galerías».

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

La segunda temporada de Memento Mori se estrenará este mes de abril

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.