Secciones

Servicios

Destacamos

En la historia económica y cultural de Cartagena, la sal destaca como un recurso esencial y estratégico desde tiempos remotos. Este mineral, utilizado tanto para ... la conservación de alimentos como para el intercambio comercial, ha sido una fuente de riqueza. En la Cartagena antigua, la geografía favorecía la explotación de salinas, lo que atrajo a civilizaciones como los fenicios y los romanos, que valoraron este recurso como algo fundamental. Hoy en día, la historia de la sal en Cartagena no solo evoca su importancia económica, sino también un interés renovado en su preservación y producción sostenible.

La historia de la sal en Cartagena comienza con los fenicios, una civilización de navegantes y comerciantes que vieron en las costas del Mediterráneo un punto estratégico para su comercio. Gracias a la ubicación privilegiada de Cartagena y sus abundantes recursos, los fenicios establecieron una industria salinera que sirvió no solo a los habitantes locales, sino también a los intercambios con otras culturas del Mediterráneo. La sal permitía conservar pescado y otros alimentos durante largos períodos, lo que resultaba crucial para los fenicios, quienes enfrentaban viajes extensos y necesitaban asegurar el abastecimiento de víveres.

Con la llegada de los romanos, la explotación de salinas en Cartagena adquirió una escala mayor, y la sal pasó a ser conocida como el oro blanco por su elevado valor en el mercado. En la época romana, la sal no solo abastecía los territorios del imperio, sino que también servía como una forma de pago para los legionarios, de donde proviene el término «salario». Esta práctica se consolidó a la sal como un bien de intercambio y fortaleció la economía local, integrando a Cartagena en una vasta red comercial que se extendía por Hispania, la Galia y el norte de África.

Esta industria salinera establecida en torno al Mar Menor y Costa de Cartagena abastecía además a la próspera industria de salazón, famosa por la elaboración del garum , una salsa de pescado fermentado que se consideraba una exquisitez en la cocina romana. Cartagena exportaba este producto a toda la cuenca mediterránea, y los talleres de salazón fueron un motor económico importante, cuyas huellas arqueológicas aún se pueden ver en las excavaciones.

Con el declive del Imperio Romano, la producción de sal en Cartagena fluctuó, pero siguió siendo un recurso valioso y estratégico, especialmente bajo la administración musulmana, que mantuvo un estricto control sobre su producción. La sal se destinaba no solo al consumo local y conservación de alimentos, sino también a la exportación hacia el mundo árabe, donde su demanda era alta. En el periodo cristiano, tras la conquista por el Reino de Castilla, el derecho a explotar las salinas se consolidó como una fuente crucial de ingresos y un símbolo de poder.

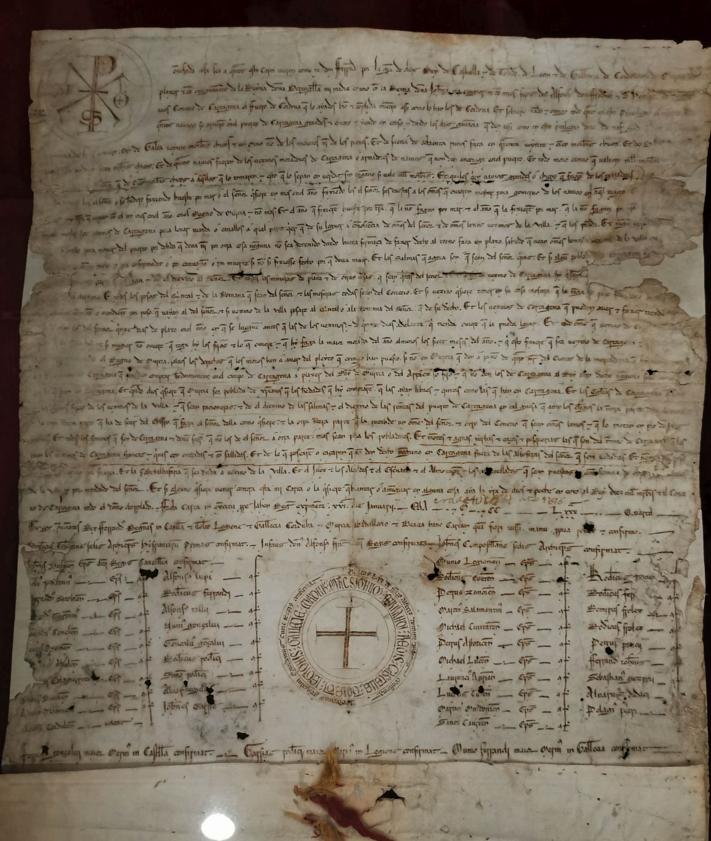

Uno de los documentos más antiguos en el Archivo Municipal de Cartagena es el privilegio rodado otorgado por el Rey Fernando III en 1245, mediante el cual se concedió el Fuero de Córdoba a la ciudad, otorgando a los repobladores derechos exclusivos sobre la explotación de la sal. Este derecho era una excepción en la época y subrayaba el valor de la sal como recurso estratégico y económico, necesario para el desarrollo de una comunidad fuerte y autosuficiente. Cartagena obtenía ingresos significativos gracias a la sal, lo cual la colocaba en una posición privilegiada dentro de la Corona de Castilla.

Con el auge del comercio marítimo y el establecimiento de Cartagena como base naval en el siglo XVIII, la sal experimentó un resurgimiento como recurso esencial, especialmente en la conservación de alimentos para la armada y las expediciones coloniales. Este periodo trajo consigo una modernización de las infraestructuras salineras de la ciudad y un aumento de la producción, que convirtió a Cartagena en un importante centro de abastecimiento para los barcos que recalaban en su puerto. El siglo XIX consolidó aún más esta industria, con innovaciones tecnológicas que permitieron mejorar la calidad del producto y aumentar su capacidad de exportación, conectándose con otros centros salineros de la costa levantina, como Torrevieja.

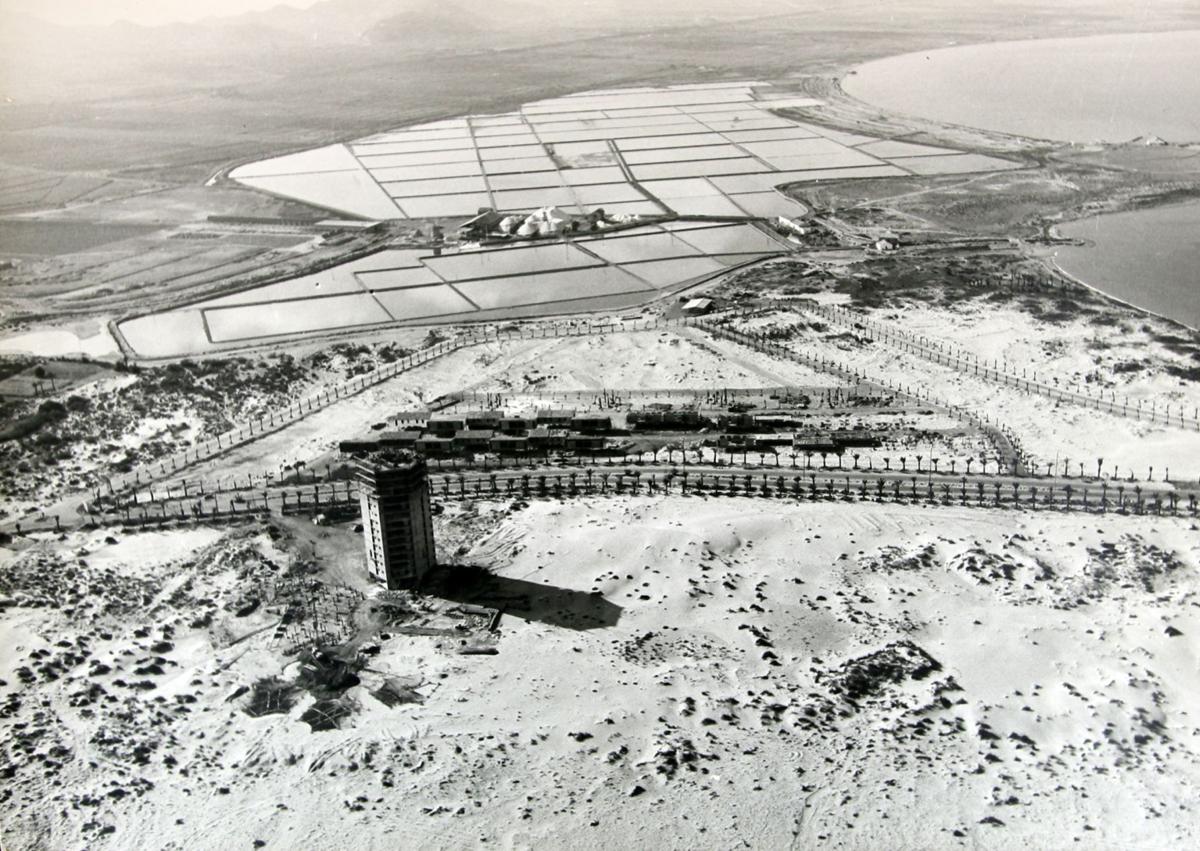

La Compañía Salinera de Barcelona y, posteriormente, la Salinera Catalana, jugaron un papel destacado en la explotación salinera en Marchamalo a partir del siglo XIX. La venta de estas salinas por parte del Estado a propietarios privados dio pie a una etapa de crecimiento que culminó en la década de 1930, cuando la explotación alcanzó su apogeo. En ese momento, las salinas contaban con 79 balsas en plena actividad, que abastecían tanto a la Región como a otros puntos de la costa. Sin embargo, hacia los años 70, la actividad comenzó a decaer y, finalmente, se abandonó en los años 90 debido a la presión urbanística y la modernización de las técnicas de extracción en otras áreas.

En los últimos años, el proyecto 'Resalar', impulsado por la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE), ha devuelto la atención a las salinas de Marchamalo en un intento por preservar su ecosistema y restablecer la producción de sal de manera sostenible. Este proyecto, apoyado por la Fundación Biodiversidad y fondos europeos, busca no solo revitalizar la producción artesanal de sal, sino también proteger especies locales como el chorlitejo patinegro y el ave endémica fartet, que dependen de estos humedales salinos.

La historia de la sal en Cartagena, desde los fenicios hasta el proyecto de recuperación en Marchamalo, demuestra cómo un recurso aparentemente sencillo ha moldeado la economía y la identidad cultural de la Región. La recuperación de las salinas de Marchamalo y el potencial de Calblanque para sumarse a este proyecto de conservación y turismo sostenible son un símbolo del equilibrio entre desarrollo y respeto por el medio ambiente, convirtiendo a Cartagena en un referente de ecoturismo y preservación de su patrimonio natural y cultural.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Las olimpiadas de la FP cántabra

El Diario Montañés

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Favoritos de los suscriptores

Especiales

Así se desbocó el urbanismo en La Manga

Fernando López Hernández

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.