Buenos modales

RELATOS ·

POR ERIC FERNÁNDEZ-LUNA

Sábado, 7 de noviembre 2020, 02:18

Secciones

Servicios

Destacamos

RELATOS ·

POR ERIC FERNÁNDEZ-LUNA

Sábado, 7 de noviembre 2020, 02:18

De niño, hubo muchas cosas que mis padres no me enseñaron. Por ejemplo, nadie me enseñó una palabra sobre eso de lo que ahora todo el mundo habla, bajo ese oxímoron de manual, que es la inteligencia emocional. ¿Desde cuándo las emociones son inteligentes? Importantes, desde luego. Inherentes a nuestra condición humana, por descontado. Pero, ¿inteligentes?

¿Cómo va a ser inteligente el miedo? ¿O la melancolía? ¿O la euforia? Las emociones son percherones salvajes, que galopan sin herraduras sobre nuestras entrañas. No son algoritmos informáticos que aprenden y predicen nuestro comportamiento.

Lo que sí me enseñaron mis padres fue cortesía. A usar las palabras clave de la gente civilizada. Ya sabes: Por favor y gracias. Disculpe y Si no le importa. Bienvenido y Tenga usted un buen día. Hola y Adiós.

Sobre todo, me dijeron, es importante decir Hola y Adiós. Hay que ser educado con los que recién acaban de llegar, así como con los que se van.

Cuando yo era niño necesitaba que me educaran y me desasalvajaran. Como todos los niños yo nací asilvestrado, que es otra forma de decir que nací libre y anarquista, antes de saber yo quién carajo era Bakunin.

Junto a mi casa había un solar. Un no lugar que ya no existe (ahora es un bloque de viviendas de ladrillo visto, una oficina de seguros y un comercio regentado por una familia china). Y allí yo me convertí en detective secreto, en futbolista japonés capaz de las más increíbles piruetas, en súper guerrero del espacio, en soldado del bando de los buenos, en arqueólogo buscador de tesoros y en innumerables cosas más cada tarde, y los sábados, y los domingos, y los festivos, antes de saber yo qué carajo era un festivo.

Ser salvaje tiene sus ventajas. Por ejemplo, no tienes que pagar facturas. Ni recibes cartas de Hacienda a tu nombre (de hecho, puedes cambiar de nombre, ser muchos nombres). Ni buscar un trabajo de verdad. Como ya he dicho, yo tuve muchos trabajos en aquel solar. Más tarde, me dijeron que ninguno de ellos era de verdad y yo pensé:

¿Cómo que no? ¡Yo me los tomaba realmente en serio!

Pero lo más característico de los niños salvajes está en su mirada. Sonará a tópico o a lo que suene. Pero de niño uno tiene los iris de los ojos limpios. Si tus ojos son negros o color avellana, realmente son de un color tinta china, como los de algunos perros, o de un color pardo como el barro húmedo. Si son azules parece eso el agua de una playa caribeña. Y si son verdes son como piedras preciosas, como turmalinas o esmeraldas. Sin embargo, ¿has visto lo que ocurre con nuestros ojos cuando nos pasan por el Programa de Desasalvajamiento? Se nos opaca el color. Se nos lleva de polvo. Pasamos de brillo a mate. Y eso quiere decir algo.

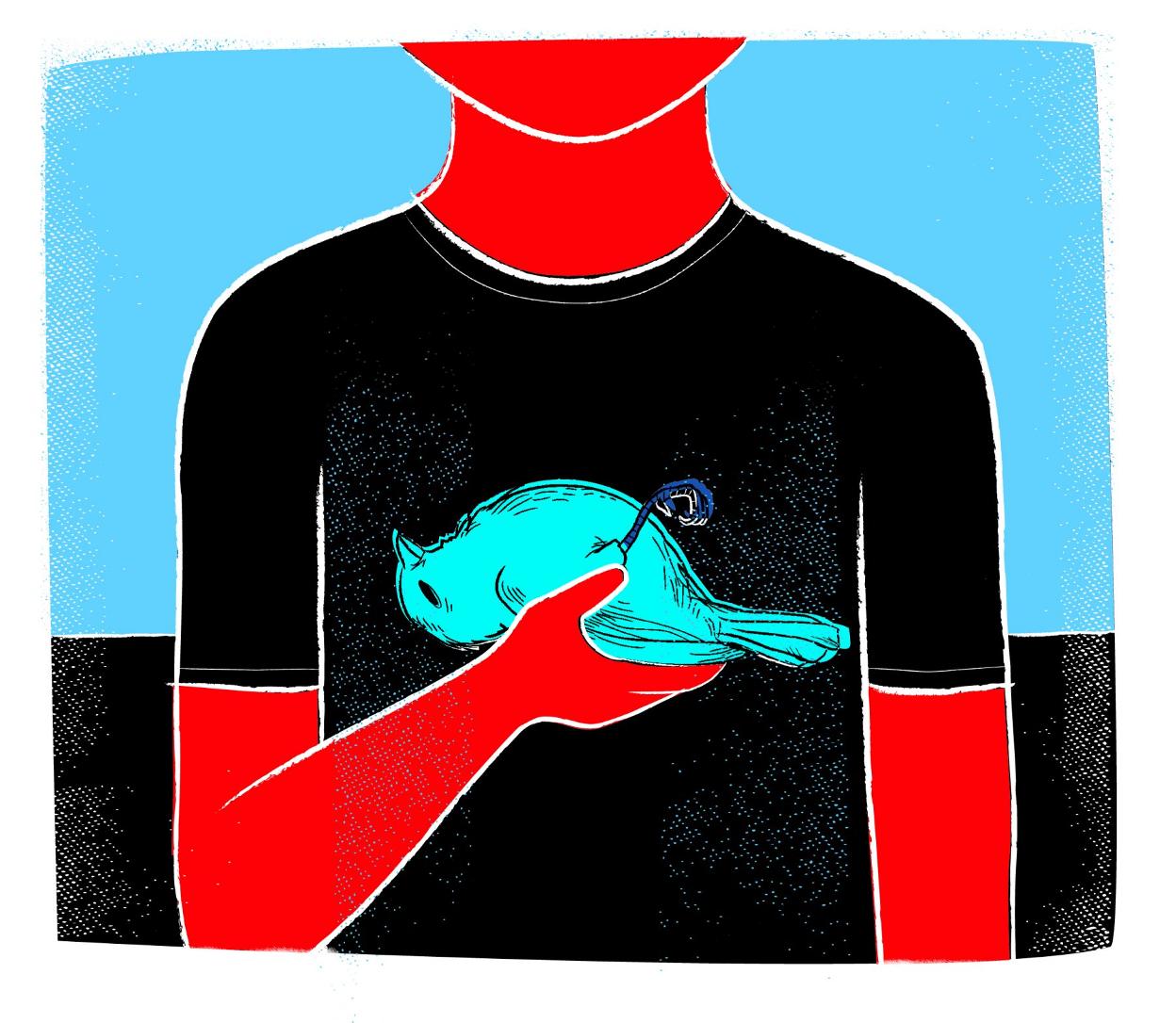

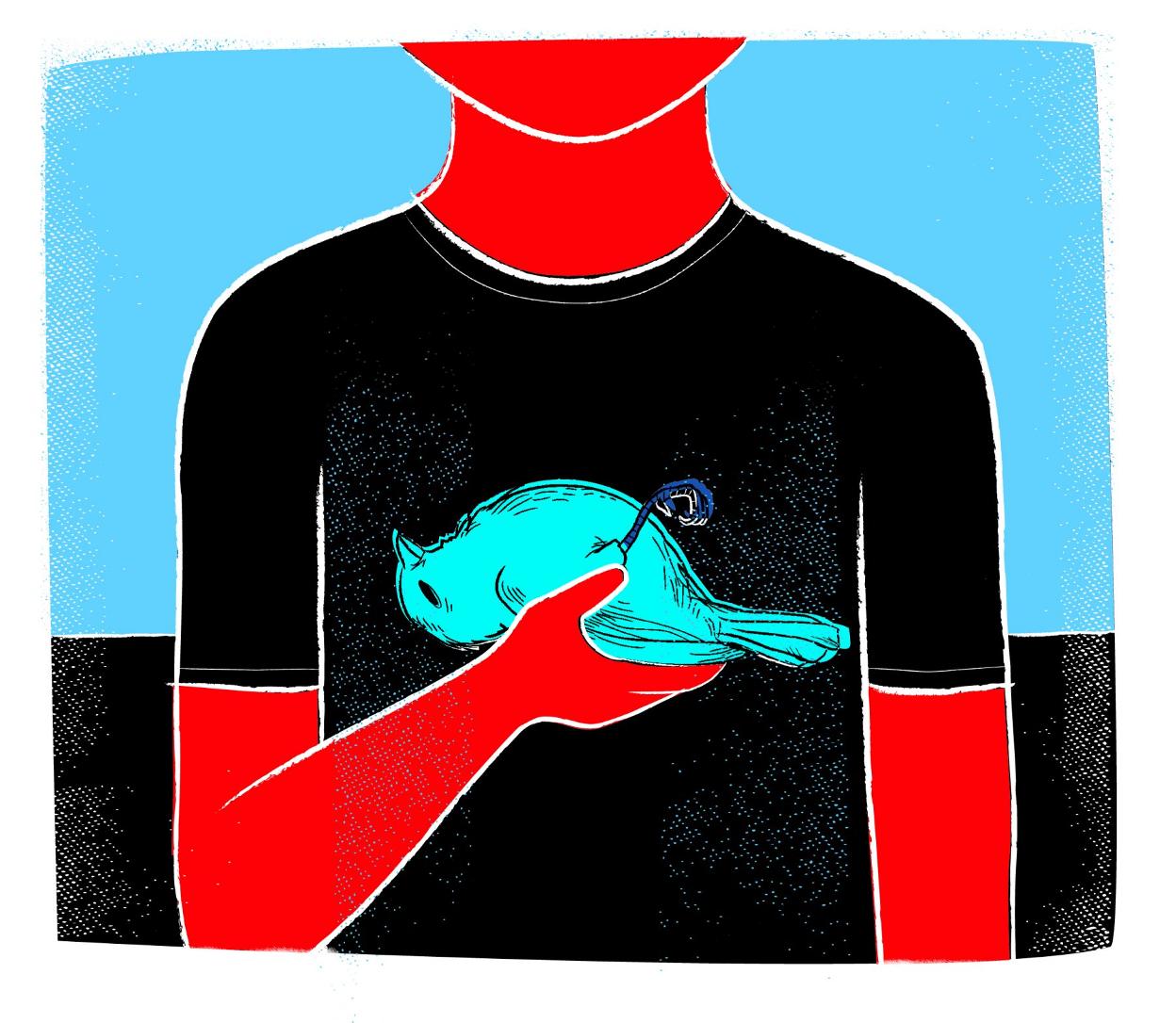

Antes de que me enseñaran buenos modales y que un pueblo y un país no fuera lo mismo, antes de que me contaran esa ficción colectiva que son las lecciones de Historia, y de tener que aprenderme las capitales del mundo, y la tabla del cuatro y la del siete, y a diferenciar entre una meseta y un sistema montañoso, antes de la tabla periódica, y del mínimo común múltiplo, y de que los Reyes fueran los padres, y de que el ratón que se llevaba mis dientes fueran los padres, y de que la Santísima Trinidad también fueran los padres. Antes, antes... Antes de todo eso, mi mente era una jungla amazónica repleta de pájaros tropicales que hacían una música coral extraordinaria, día y noche, con un piar que no era ni bello, ni molesto, sino puro y real.

De modo que, cada lección que aprendí sobre el mundo fue una pedrada en la cabeza a esas aves increíbles y raras. Y, para cuando entré en la adolescencia, el chico que fui se vio rodeado de miles de cadáveres de pájaros extintos. Y a todos los sostuve en las manos, antes de abrirlas y dejarlos caer al suelo sin pena. Ni una lágrima les dediqué (porque inteligencia emocional no, pero a no llorar sí que me enseñaron) y lo que sí hice fue decirles Adiós, adiós, porque como ya he dicho, la buena educación, esa lección sí que la aprendí bien.

Creo que cuando uno es niño no se da cuenta de que los adultos que nos rodean también lo fueron algún día. Pues, cuando uno alcanza la pubertad, la sensación se parece más a mí que carajo me importa si tú algún día fuiste adolescente, el que lo soy aquí y ahora soy yo y lo que espero es que me entiendas, joder, que no entiendes nada. No me entiendes... ¡Cómo coño me vas a entender!

Y para entonces los buenos modales y la cortesía se diluyen. Porque uno a esa edad no está para regalar nada, ni para regalarse en buenas maneras. Y para entonces, ni los padres son los Reyes, ni dioses, ni tan siquiera un puñetero roedor que vete tú a saber con que oscuras intenciones le da por coleccionar y guardar tus dientes como si fuera un maldito psicópata.

A uno se le van opacando los ojos mientras, a los que fueron niños y adolescentes antes que tú, les da por decir Ay, me acuerdo de cuando eras pequeño, que eras tan bueno y tan loco a tu manera, siempre con la cabeza llena de pájaros. Y tú aprietas los dientes por no decirles Maldita sea, si fuisteis vosotros quienes me pusisteis aquellos guijarros en las manos y me señalasteis a los pájaros, para luego decirme Apunta y dispara. ¡Ya no eres un niño, así que acaba con ellos! Réquiem. Réquiem, sí, por mis pájaros muertos. Y ahora, aparta, que he de hacerme mayor, y esta voz cambiante, y este acné, y este no poder llegar a casa a la hora que a mí me dé la gana me molestan. ¡Que no me entiendes!

Y para cuando te vienes a dar cuenta estás bebiendo y tragando humo para paliar el escandaloso silencio de tu jungla interior. Rebelándote contra las capitales del mundo y la tabla del cuatro y la del siete. Perdido entre los árboles y sin brújula. Teniendo que decidir cosas del estilo de qué querrás ser el resto de tu vida. ¡Si por lo menos te hubieran enseñado inteligencia emocional! Pero no. Así que ahora Ni por favor, ni hostias. No me disculpes si no quieres, total, a mí que me importa. No eres bienvenido a mi cuarto y Tanto me da si tienes o no un buen día. Venga. Hola y Adiós.

Hasta que una mañana te ves reculando y volviendo a las buenas maneras, pero esta vez con una comisura de los labios levantada porque se te ha quedado prendido el anzuelo del resabio a la sonrisa.

Y empiezas a ver esa cara de idiota con los ojos en mate duplicada, triplicada, cuadruplicada, centuplicada en las copias impresas de un folio donde han de caber, apretujados, en Arial tamaño 10, todos los logros menores de tu vida y donde no se menciona ni a uno de aquellos pájaros extraordinarios. Ahora vas a por un trabajo de verdad. Y de hecho, llegas a dudar de que existiera alguna vez aquella bandada fantástica, o aquella jungla. En sueños, tal vez, te parece escuchar el rumor remoto de aquel piar ensordecedor, pero el despertador a las cero seis cincuenta y cinco te dice, Eh, eh, era todo un sueño, despierta. Y tú crees que despiertas. Pero no.

Y así. Pasan. Años. Décadas.

Se posan las emociones y la impaciencia. Se posa una gruesa capa de polvo en tus iris que no sabes cómo limpiar. Y tal vez cambies el alcohol y el humo por la química de farmacia, pero el efecto buscado es el mismo. Y lo encuentras. Vaya si lo encuentras. Te miras al espejo y te consuelas pensando que el lastre eran los pájaros. Que ahora llegas a casa cómo y cuando te apetece. Que menos mal que te desasalvajaron a tiempo. Que tal vez lo que deberías hacer es aprender inteligencia emocional, porque la verdad es que no sabes qué hacer con tanto miedo, melancolía y euforia fatua.

Hasta que recibes la llamada.

A la que un día fue tu diosa, tu reina. A la que entraba a hurtadillas a tu cuarto, a cambiar tus dientes de debajo de la almohada por una moneda, le han dado una fecha de caducidad.

Y tú te sientes tan desorientado, tan falto de norte, como el día que te viste entre los árboles y sin brújula. ¿Qué ha pasado? Que no hay suelo bajo tus zapatos.

Y todo ocurre a cámara lenta a partir de ahora: El modo en que cuelgas la llamada. El modo en que te miras al espejo. El modo en que tragas saliva. El modo en que llamas a un taxi. El modo en que entras al hospital y te acercas a Información, usando tus mejores modales, y la llamas por su nombre. El modo en que abres la puerta de su habitación. El modo en que la miras, queriendo grabarla para siempre en el mármol del recuerdo.

El modo en que te acuclillas.

El modo en que la tomas de la mano y le sonríes con compasión.

No tienes inteligencia emocional, pero tienes emociones que trotan y galopan sobre tus entrañas. Y dices ¿Mamá?

Y una enfermera te dice: No puede oírte. Está muy sedada.

Y tú te odias un poco, porque también estás muy sedado. Pero la llamas otra vez: Mamá.

Y ella abre un ojo. Y al verte, se le desliza una emoción, río abajo, a bordo de una lágrima.

Y tu única victoria es que sí que puede oírte.

Entonces ves algo que no habías visto en mucho tiempo: Unos ojos brillantes: Los iris de una niña.

Una niña con miedo, al borde de un abismo.

Crees oír el aleteo y el trino de sus pájaros amazónicos.

Y no sabes qué decirle, porque tampoco nadie te enseñó a qué decir en estos casos, así que haces lo que sabes. Dices:

Mamá... Adiós.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Marc Anthony actuará en Simancas el 18 de julio

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.