Secciones

Servicios

Destacamos

José Calvo López

Lunes, 14 de octubre 2019

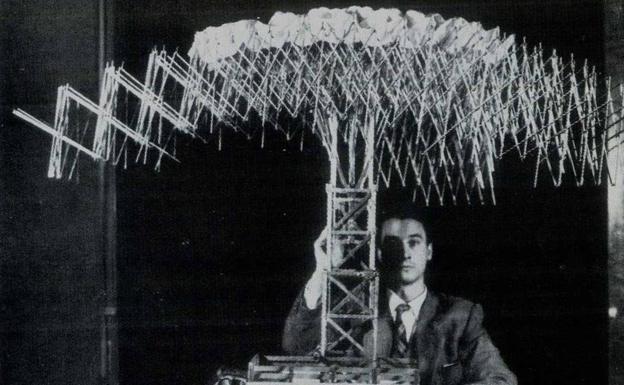

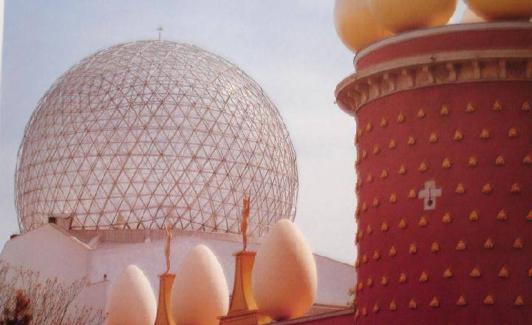

Tendemos a pensar en Emilio Pérez Piñero (1935-1972) como un técnico, casi un ingeniero. Construir cúpulas geodésicas como la que levantó en el Museo Dalí en Figueras no es fácil. Es preciso dividir las doce o veinte caras de un poliedro en triángulos, proyectarlos sobre una esfera, calcular la longitud de las barras con precisión milimétrica, conectarlas con uniones espaciales infalibles. Años antes, Piñero diseñó una junta plegable, lo que le permitió diseñar un teatro ambulante montado sobre un camión y presentarlo en el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos de 1961, para asombro de expertos de la talla de Félix Candela, Richard Buckminster Fuller y Ove Arup.

Pero la innovación técnica no explica por sí misma su fulgurante éxito en la prodigiosa década de los sesenta, la del Mayo parisino y el verano del amor californiano. Una portada de 'L'architecture d'Aujourd'hui', una de las revistas más significativas de la época, muestra las pirámides de Gizeh y una cúpula de Piñero, como si fueran los momentos fundacionales de dos eras de la técnica estructural. Todo parecía por reinventar y nadie fijaba límites a la imaginación. La arquitectura podría por fin librarse de sus ataduras terrenas y vagar por el mundo.

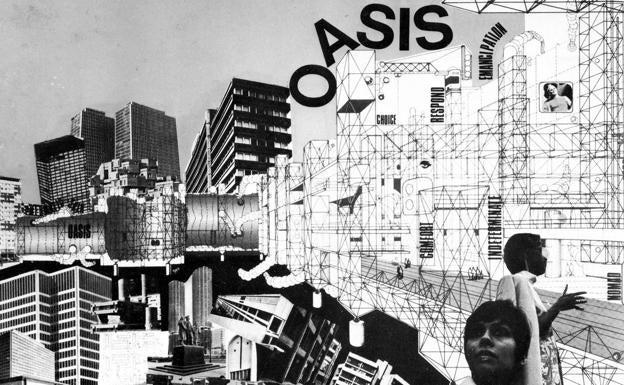

Esta idea, una de las claves de la cultura arquitectónica de los años sesenta, no eclosionó hasta que Piñero presentó su teatro. A partir de ese momento, los metabolistas japoneses conectaban apartamentos enteros a una columna central, como brochetas enhiestas entre el cielo de Tokio. Son bien conocidas las imágenes de la Plug-in City de Peter Cook: enormes grúas transportan viviendas en forma de cápsula de un punto a otro de una megaestructura reticulada; de esta forma, los usuarios pueden cambiarse de barrio a su antojo. Comparada con otras imágenes del grupo Archigram, la propuesta era moderada, incluso timorata. En la Walk-in City de Ron Herron y Brian Harvey, unos edificios con patas pasean por delante de los rascacielos neoyorquinos. La imagen tiene algo de ominoso; diríase que los invasores están a punto de disparar. Un collage del mismo Herron es más explícito: vemos de nuevo una megaestructura que avanza imparable devorando una ciudad de la primera mitad del siglo XX. Aún más sorprendente es la rotulación: oasis, elección, respuesta, emancipación, confort, indeterminado, nómada.

Todo esto recuerda un comentario de Reyner Banham, la primera «persona mayor» que prestó atención a aquellos jóvenes irreverentes, en 'La arquitectura del entorno bien acondicionado': la orgullosa élite occidental desconoce la percepción espacial de los nómadas, que se mueven en un espacio de fronteras vagas y cambiantes. Si la arquitectura es en primer lugar cobijo, protección frente a la intemperie, la época preindustrial buscó el confort térmico a través de la masa, de las sólidas construcciones de piedra y ladrillo. La arquitectura del movimiento moderno reemplazó la pesada masa por el volumen ingrávido, pero no extrajo todas las consecuencias de esta transformación. La tecnología posindustrial permite acondicionar las envolventes más ligeras, haciendo realidad el sueño del nómada que se desplaza por la estepa mongola con su yurta.

Como es sabido, la utopía de Archigram nunca se materializó. Los metabolistas sí construyeron sus tótems, pero no tengo noticias de que se haya reemplazado una sola de sus células. En cambio, Piñero llevó a la realidad sus arquitecturas nómadas, que recorrieron durante muchos años la península de la mano de Festivales de España, Cinerama o el circo de la Ciudad de los Muchachos. Quizá por eso recibió al mismo tiempo los premios de las exposiciones de inventores y las medallas de las bienales de arte.

Cuándo: El lunes 14 de octubre se inaugura la exposición 'La cúpula del Museo Dalí. Homenaje al arquitecto Emilio Pérez Piñero', dedicada a uno de los nombres de oro de la arquitectura contemporánea. Está organizada por Fede Luque, con la colaboración del arquitecto Emilio Pérez Belda, director de la Fundación Emilio Pérez Piñero e hijo del arquitecto calasparreño. La exposición podrá verse en el Museu de la Tècnica de l'Empordà -museo de tecnología en Figueres, Gerona- del 14 al 30 de octubre y en La Cate -espacio cultural de Figueras- del 1 al 17 de noviembre, según informó el Colegio de Arquitectos de Murcia.

Qué: La cúpula del Museo Dalí de Figueras es, seguramente, la obra más emblemática de Pérez Piñero. De la cúpula daliniana hablará el martes 15, en el Museu de la Tècnica, el arquitecto Luis Sánchez Cuenca, que disertará sobe las cúpulas geodésicas de Figueras. El lunes 4 de noviembre, Fede Luque ofrecerá una disertación sobre lo que ha quedado de Pérez Piñero, y el viernes 15 de noviembre Pérez Belda se referirá a la figura y obra de su padre.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Favoritos de los suscriptores

Especiales

Así se desbocó el urbanismo en La Manga

Fernando López Hernández

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.