Secciones

Servicios

Destacamos

NACHO RUIZ

Lunes, 2 de julio 2018, 21:45

La vida fluye convirtiéndose a veces en un río de gente que busca sobrevivir. Una vez que lo consiguen, intentan vivir un poco mejor, progresar, dar a sus hijos un futuro más estable o lograr que su carrera tenga el brillo que merece. Hoy vemos a gente emigrar para no morir, lanzarse al mar con sus hijos y pensamos que es un fenómeno nuevo, pero todas las guerras, hambrunas o carestías han provocado eso de forma masiva. La más frecuente ansia de mejora nunca ha dejado de existir y ha tenido en los artistas personajes centrales. Si pensamos en el arte en Murcia, inmigrantes fueron, entre otros, Jerónimo Quijano, Nicolás Salzillo, Antonio Dupar y Nicolás de Bussi; emigraron Pedro Fernández el 'Pseudobramantino', Pedro de Orrente o el Premio Nacional de Bellas Artes Isidoro Valcárcel Medina. Entre los refugiados podemos citar nada menos que a Ramón Gaya, Bonafé o Pedro Flores. Por la vigencia del debate, no debemos olvidar a los hijos de inmigrantes, a los inmigrantes de segunda generación, entre los que no debemos pasar por alto a Francisco Salzillo. La idea de patria, inamovible, es ajena al arte y, en gran medida, al crecimiento personal que tanto debe al viaje. La mezcla de razas, de ideas, la contaminación de técnicas, procesos y pensamientos ha hecho avanzar al mundo y los artistas han viajado por todas partes haciendo florecer la belleza, mejorando la vida y dejando los restos de los que nos sentimos orgullosos. Negar esto es imposible, vamos a ver por qué.

El arte busca a lo largo de la historia el poder económico para ejecutar sus proyectos. Los artistas, ya desde los comancini medievales, formaron cuadrillas itinerantes que sembraron el románico por el norte de España hasta el punto de confundirse las obras que podían ser de artistas de orígenes lejanos. La llegada de italianos y franceses hizo que nuestra pintura, escultura y arquitectura no quedase anclada en los rudos modelos visigodos. Esa búsqueda de la estabilidad movió a decenas de alemanes y flamencos que moldearon el gótico hispano y los primeros modelos humanísticos ya en los albores del Renacimiento que propugnaron los Reyes Católicos y otros mecenas, como la casa Mendoza o, en Murcia, Pedro Fajardo, marqués de los Vélez. Si preguntamos a un murciano qué es lo mejor de Murcia, puede que muchos nos hablen de la escultura que, ciertamente, ha escrito las páginas doradas del arte en el siglo XVIII, pero en 1687 el panorama era muy pobre, de hecho al lector probablemente no le sonarán los nombres de Cristóbal de Salazar, Juan Sánchez Cordobés, Pérez de Artá, Diego de Navas o Estangueta, artistas de segunda fila. Algunos de ellos fueron los escultores señeros en aquella Murcia que se preparaba para su gran momento sin saberlo, momento que llegaría de la mano de la Guerra de Sucesión que estalló en 1702 tras la muerte sin descendencia de Carlos II el Hechizado. La historia nos enseña que la casa Borbón reina en España gracias a Murcia ya que, en el momento clave del enfrentamiento entre austracistas y Borbones, la figura enorme de Luis Antonio de Belluga y Moncada, nombrado obispo de Cartagena por Felipe V, decantó la balanza por el pretendiente francés. Tomó la mitra justo para rechazar la ofensiva en la mítica Batalla del Huerto de las Bombas el 4 de septiembre de 1706, lo que le valió ser nombrado Virrey y capitán de los reinos de Valencia y Murcia.

Pero el gran momento, el enfrentamiento con la historia, llegó el 25 de abril de 1707 cuando una brigada murciana ayudó a liquidar el conflicto en la mayor batalla de la época, la de Almansa. Felipe V ganó, Belluga ganó y Murcia ganó. La economía murciana tuvo todo el apoyo y la protección de la casa real y la vigilancia estricta del ya nombrado cardenal. Los templos se renovaron, los palacios proliferaron y las fundaciones religiosas se llenaron de cuadros, al tiempo que las cofradías encargaban los grandes pasos procesionales. Se provocó un efecto llamada para artistas.

Sabemos cada paso que dio Francisco Salzillo, pero no tanto de los tres maestros, todos inmigrantes, a los que debe su estilo: Nicolás de Bussi, Nicolás Salzillo -su padre- y Antonio Dupar. Gran parte de lo que se ha exhumado y publicado lo debemos a María del Carmen Sánchez Rojas, profesora de Historia en la Universidad de Murcia (UMU), que durante décadas fue reconstruyendo biografías que eran una nebulosa. Gracias a su trabajo comprendemos que, al son de esa bonanza económica, llegaron los tres personajes. El primero, Nicolás de Bussi, llegó antes de eso a Murcia, en 1688, tras haber trabajado, según la tradición, en el círculo de don Juan de Austria y haber recorrido el Reino de Valencia. Este místico exaltado llevó a cabo las obras maestras para la Archicofradía de la Sangre y otras muchas en permanente duda y escrutinio, como el San Francisco de Borja, hoy en el Mubam, atribuido por Juan Antonio Fernández Labaña a Nicolás Salzillo y quizá el Cristo del Perdón, que este último estudioso atribuye, en un prolijo estudio técnico, a Francisco Salzillo. Las lagunas son enormes en este autor que va a ser fundamental en la formación del capuano Nicolás Salzillo. Este último es nuestro segundo inmigrante hoy. Nacido en 1672, se formó en el taller de Marco Aniello Perrone, que heredó tras su muerte y gestionó hasta 1697. No estaba lejos el virreinato de Fernando Joaquín Fajardo de Requeséns y Zúñiga, IV Marqués de los Vélez de ascendencia murciana en aquel territorio que, no olvidemos, formaba parte del imperio español. Nicolás, que tal vez en Capua no tuviese grandes expectativas por no ser un maestro especialmente dotado, vio las posibilidades de aquella Murcia pujante y se embarcó en un viaje que, por otros medios, es el similar al que hace poco repetían los que llegaron a Valencia en el 'Aquarius', pero él no encontró los mismos problemas y no fue ilegal. Al llegar a Murcia solo tenía la competencia real del primer inmigrante, Bussi, del que aprendió lo bueno que hay en su trabajo. Antonio Dupar, el tercer inmigrante, llegó en 1718. La exquisitez de su trabajo, tan vinculado a Puget, es una constante en la obra de Francisco Salzillo, un inmigrante de segunda generación ya plenamente integrado en la sociedad murciana hasta el punto de acabar siendo el respetado impulsor de la Sociedad Económica de Amigos del País y escultor oficial del Concejo. Aparte de la enorme valía del maestro, eran otros tiempos.

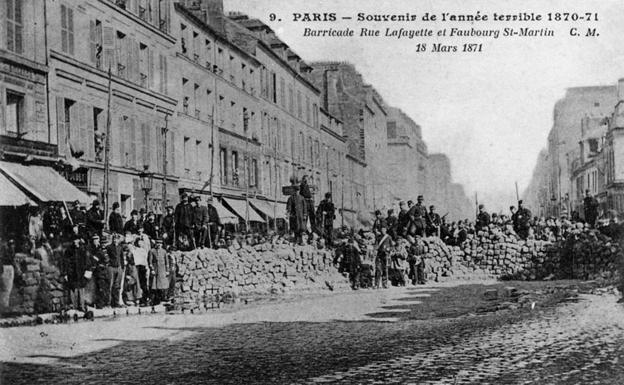

La guerra fue el estado natural de Europa desde sus orígenes al siglo XX. Cada guerra, como decíamos, conlleva una hégira. Cambiamos escenario y vamos a la Murcia de mediados del siglo XIX para tratar la casi desconocida figura de uno de los más prometedores pintores españoles del periodo, Juan Martínez Pozo. Formado en la Real Academia de Bellas Artes, fue pensionado por la Diputación para viajar a París en 1867. Lo que constituía un gran logro devino infierno cuando estalló la Guerra Fanco-Prusiana en 1871. Pozo vivió los acontecimientos de aquella ciudad sitiada y constituida en comuna. Le tocó el París en el que Courbet, como presidente de la Comisión de Bellas Artes, decidió el derribo de la columna Vendome. El chico murciano que quería pintar odaliscas y copiar los cuadros del Louvre pasó de la tranquilidad del taller de su padre, tallista del retablo de la Catedral, a vivir los bombardeos prusianos contra la ciudad en la que los parisinos quisieron abolir la guillotina. Fue demasiado. Mientras los obuses prusianos asolaban Montmartre, él escapaba por unas murallas defendidas hasta la muerte y emprendía el curso de la inmigración al sur, una de un signo muy distinto. Volvía a casa y lo hacía andando por la Francia de la guerra perdida. Lo logró con la salud quebrada, como cuenta Andrés Baquero y murió al poco de llegar, el 18 de septiembre de 1871. Había sobrevivido a una guerra altamente tecnológica, al hambre del asedio, a 1.604 kilómetros a pie o montado en el vehículo que pudo, y se extinguió a los 26 años habiendo dejado telas realmente buenas, algunas de las cuales se conservan en el Mubam, como la Margarita probándose las joyas. Todo un drama tardoromántico llevado a la realidad.

Pozo huyó de una guerra para buscar la paz de su casa. Ninguna persona mentalmente normal traería la guerra a su hogar, lo normal es huir de ella buscando la paz. Los artistas murcianos de lo que se ha denominado 'Generación del 27' de una forma un tanto amplia o 'Vanguardia murciana' sufrieron especialmente la diáspora de la guerra. Algunos se habían significado claramente, como Ramón Gaya, que tanto protagonismo tuvo en las Misiones Pedagógicas que intentaron culturizar un país subdesarrollado como era el nuestro.

Joaquín, que llegó a ser corresponsal de guerra, o Bonafé, autor junto a Gaya, Flores y otros de la representación murciana en el Pabellón de la Exposición Universal de 1937 en París. La mayoría huyó y vivió el drama del exilio. Fueron refugiados en los campos del sur de Francia, donde de manera tan poco humana nos trataron los vecinos. Juan Bonafé pagó caro el haber sido presidente de la Agrupación Nacional Sindical de Bellas Ares. Gaya y él pasaron por los campos de Saint Cyprien y Argelès sur Mer.

Olvidemos el blanco y negro del recuerdo, pensemos en el color que transmiten las televisiones que nos traen a casa a los refugiados de campos palestinos para leer la descripción que Gaya hizo de los campos: «Había gente que se echaba al mar, que quería salirse del campo, porque las alambradas estaban hasta dentro del agua». En febrero de 1939, en las playas del Rosellón, antaño territorio español, se hacinaban 170.000 españoles sin nada más que lo que cupiese en la maleta de cartón, con sus hijos hambrientos y llenos de piojos. Los del 'Aquarius' éramos nosotros. Los guardias nos atosigaban, nos amenazaban con bayonetas. La paradoja es que aquellos guardias eran senegaleses. La ironía de la historia es cruel.

La tristeza es infinita muchas veces. Pedro Flores recorrió un tercio de Europa a pie y a la inversa de Pozo, de Murcia a París, pero tuvo la suerte de ser acogido por Picasso, que le ayudó a convertirse en uno de los artistas de la segunda escuela española en París. Gaya cargó con un drama diferente e inimaginable. Esperaba un tren junto a su mujer en Figueras para escapar de España cuando un bombardeo la mató dejándolo solo con su hija, que sobrevivió. La niña marchó con Cristobal Hall al Chateau de Cardess y él llegó solo a Saint Cyprien. Luego, el barco 'Sinania' lo llevaría a México, donde siempre fue un exiliado, donde nunca se integró y siempre fue el incómodo español que se atrevió a criticar al sacrosanto grabador José Posada. Fueron doce años de soledad en la que sus cuadros siempre tuvieron una tonalidad oscura, verdosa, melancólica.

Podemos recorrer lo que sabemos, intuir los principios remotos, pero la historia del arte es un viaje que casa mal con el encasillamiento, que tiende al movimiento, ya sea voluntario o forzoso. La historia del arte en Murcia no se entiende sin el exilio, sin la huida, sin la búsqueda de nuevos horizontes. Unas veces como buscadores de futuros repletos de glorias artísticas, otras como refugiados de pasados llenos de hambre y muerte.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.