Secciones

Servicios

Destacamos

GINÉS S.FORTE

Martes, 24 de marzo 2020, 21:29

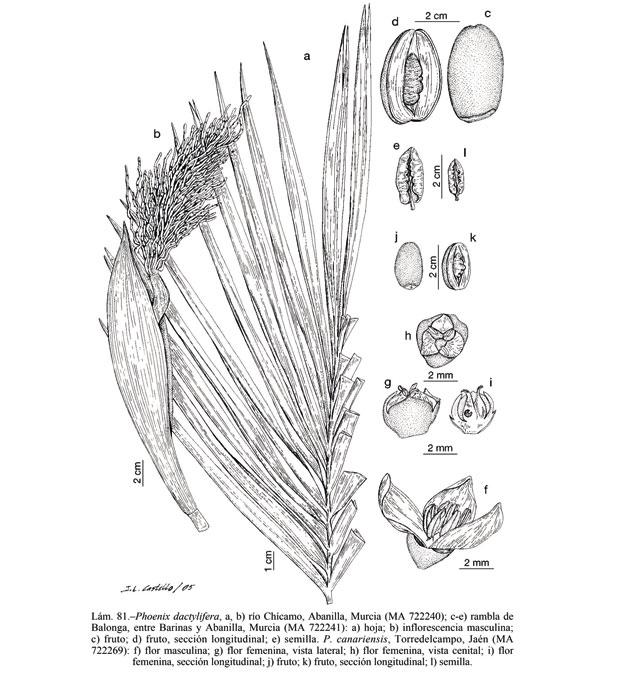

El confinamiento al que nos tiene obligado la lucha contra el Covid-19 ha cortado de raíz la posibilidad de regocijarnos en el medio ambiente. Cuando todo esto acabe y volvamos a salir al campo, quizá seamos más capaces que nunca de valorar la importancia de la naturaleza en nuestra impronta humana. Las palmeras, nuestras palmeras, son uno de esos seres de cuya observación se podrá volver a disfrutar, aunque algo menos que hace unos años. Es particularmente alarmante la situación de la palmera de rambla ('Phoenix iberica'), considerada como una de las dos únicas especies autóctonas de palmeras en la Región de Murcia, la otra es el palmito ('Chamaerops humilis'). El profesor titular del departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia (UMU) Diego Rivera la descubrió en la segunda mitad de los años 1990 en una rambla de Abanilla y, desde entonces, ha protagonizado discusiones en el orbe botánico sobre si se trata o no de una especie diferente de la palma común ('Phoenix dactylifera'). De lo que no hay duda, explica el propio Rivera, es de que si no se hace nada para conservarla, «es muy posible que se extinga, tanto en el medio natural como en los palmerales cultivados».

El investigador detalla que la palmera de rambla forma parte del conjunto del denominado grupo occidental de la palmera datilera, como también se conoce a la citada 'Phoenix dactylifera'. La mayor parte de los árboles cultivados en los palmerales tradicionales de Elche, Orihuela, Abanilla, Callosa de Segura y Santiago y Zaraíche (Murcia), por ejemplo, pertenecen al mismo grupo que la palmera de rambla.

Rivera advierte de que es posible que no pase de una docena el número de individuos silvestres de estas plantas, que resultan «extremadamente difíciles» de diferenciar de las consideradas asilvestradas, «que pueden ser unos cientos, si nos centramos en los que crecen en espacios naturales». Además se cuenta con los individuos cultivados, más abundantes, aunque su número «ha disminuido sensiblemente por el abandono del cultivo y por los daños del picudo rojo». De estos últimos, «no quedarían más que unos cuantos miles, con un núcleo principal en Abanilla y otros dispersos», en concreto en la huerta de Murcia, en Alhama, en el barranco del Gorguel y en el entorno del Mar Menor. En el Valle de Ricote, añade, «encontramos junto a la palmera occidental también en cultivo individuos de la palmera oriental».

El profesor Rivera distingue a la 'Phoenix iberica' por, entre otros, sus frutos de menor tamaño y la calidad que la palmera datilera, de la que se asemeja bastante, y algo mayores que los de la palmera de Creta ('Phoenix theophrasti'), la tercera especie nativa de la Europa meridional (las otras dos son el citado palmito y la propia palmera de rambla). Se trata de una planta que podría estar relacionada con la 'Phoenix abyssinica', propia de las ramblas de Etiopía y con la que algunos botánicos consideran como 'Phoenix dactylifera var. sylvestris', con poblaciones en Arabia. También llama la atención la similitud entre las semillas de la palmera de rambla y el fósil mioceno (periodo entre hace 23 y 5 millones de años) 'Phoenix bohemica'.

Sobre si se trata verdaderamente una especie autóctona, el botánico responde que «podemos considerarlo un endemismo ibero-magrebí o ibero-norteafricano». Para el profesor de biología vegetal «no cabe duda, con lo que ahora sabemos, que estamos ante los últimos restos de una especie autóctona que pudo originarse en el Mediterráneo occidental a uno u otro lado del estrecho».

Pero lo importante ahora es conseguir que no se extinga, lo que Rivera considera «muy posible» que acabe ocurriendo. «Si no se adoptan medidas», augura, ese es el destino que le espera. El profesor advierte de que «carecemos de mecanismos para poder conservarla y más en un horizonte en el que los freáticos pueden bajar más de lo que lo han hecho y el picudo rojo seguirá actuando». Entre las acciones que se proponen para revertir la situación, cita «su inclusión en los listados de especies y de hábitats de la Red Natura 2000, a nivel regional, nacional y comunitario». Pese a la urgente situación, aún no se hace lo necesario para conseguirlo. De hecho, explica contundente, «debemos tener claro que se han hecho más cosas para destruirla que para conservarla». En este punto, recuerda el daño que la introducción masiva de palmeras datileras orientales desde Egipto, con su cargamento indeseado de picudo rojo, ha infringido en la especie, y también por su hibridación con las palmeras locales.

Tampoco ha ayudado a su conservación el abandono del cultivo tradicional de la palmera datilera, ni las obras públicas «con pilotajes de puentes en los ramblizos, como en la Rambla de la Parra», o la limpieza de ramblizos, la restricción del curso natural del agua en estos ramblizos y arroyos, la desecación de humedales ni la alteración de los freáticos superficiales, explica la fuente.

Frente a la dejadez general que lleva camino de acabar con nuestras palmeras, «existen iniciativas puntuales de grupos y personas como ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste), ARBA (Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono), Ecologistas en Acción, Viveros Muzalé y técnicos del Ayuntamiento de Abanilla que han ayudado a monitorizar esas poblaciones e incluso a propagar algunos individuos», apunta el experto. El río Chícamo, en el citado municipio, es actualmente uno de los principales núcleos de la especie.

Para prevenir su desaparición total, el banco de germoplasma de la Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con «unas 1.500 accesiones en forma de semillas deshidratadas conservadas a 5º C y unas 700 accesiones de plantas en campo, de las cuales la mitad se encuentra en Desamparados (Escuela Politécnica Superior de Orihuela) y la otra mitad en el 'palmetum' [o jardín botánico dedicado a las palmeras] de Orihuela, en una superficie de unas 16 hectáreas». Rivera detalla que «en él se ha prestado especial atención a conservar y multiplicar ejemplares de la palmera de rambla, pero también de las mejores variedades de palmera occidental española». Pero ni tan en un ambiente protegido como este garantiza completamente la salvación de la especie: «El picudo está atacando también esas colecciones y los cambios en la legislación tampoco ayudan, ya que la supresión del Imidacloprid, insecticida nicotinoide, elimina uno de los medios que ayudaban a controlar la plaga».

El especialista lamenta sobre todo «que las autoridades de sanidad vegetal españolas retirasen la autorización provisional a la empresa GlenBiotech de Alicante para la distribución de una cepa local del hongo 'Beauveria basiana' con la que estábamos realizando un tratamiento combinado». El botánico insiste en que resulta «fundamental desarrollar un kit de tratamiento biológico de las plagas de la palmera datilera para garantizar su futuro».

Si no se toman cartas en el asunto, la Región puede dejar de contar incluso con sus ancestrales palmeras datileras, que llevan entre nosotros desde hace al menos casi 5.000 años, en plena Edad del bronce. De esa época datan unas semillas de dátil localizadas en la jumillana Cueva de los Tiestos. La importancia de estas plantas en nuestra civilización, y no solo en nuestros campos, se recoge en monedas en las que se las representa en nuestra área Mediterránea, además del Norte de África y Oriente Medio, desde al menos hace 2.500 años, y hasta finales del siglo XIII de nuestra era. De hecho, esas palmeras acuñadas proporcionan información agrícola, botánica y geográfica sobre estos árboles que ha sido recogida en el artículo científico 'Iconografía de la palmera datilera ('Phoenix', 'Arecaceae') en monedas del Mediterráneo y Asia occidental (485 a.C.-1189 d. C.)'.

En este estudio, publicado en la revista 'Journal of Cultural Heritage' hace algo más de un año y firmado por cinco autores de instituciones de investigación de Murcia, Alicante, Valencia y Estados Unidos (entre ellos Diego Rivera), se analiza «la evolución en el tiempo de la diversidad de estas imágenes y su relación con episodios climáticos favorables para su cultivo», de acuerdo con el resumen que abre el artículo.

Cuando la enorme sacudida que nos está dando el virus SARS-CoV-2 (causante del Covid-19) nos de tregua para salir al campo, quizá seamos capaces de valorar mejor la importancia de que especies que tanta presencia han tenido en nuestros campos y en nuestra cultura, como estas palmeras occidentales, continúen entre nosotros para disfrute de las próximas generaciones y para no perder una riqueza biológica que un día puede ser clave para luchar contra a saber qué tipo de plaga que nos puede deparar el futuro.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Almudena Santos y Lidia Carvajal

Rocío Mendoza | Madrid, Álex Sánchez y Sara I. Belled

Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.