Secciones

Servicios

Destacamos

GINÉS S.FORTE

Miércoles, 20 de octubre 2021, 02:23

Las riquezas de la sierra minera de Cartagena-La Unión atrajeron a cartagineses y romanos a este rincón del mundo, al que dotaron de su igualmente rica cultura. Como contrapartida, la intensa actividad extractiva, sobre todo la que se produjo a partir del siglo XIX y hasta los años 1990, trastocó para siempre una de las mayores biodiversidades de Europa. Los espacios naturales que han quedado horadados y enterrados bajo inmensos escoriales ya no volverán a ser los mismos jamás. Pero estos espacios no están muertos, ni mucho menos, y ahora luchan por sí solos por recuperar su vegetación pese a la toxicidad y la degradación que se les ha vertido durante siglos. Bacterias y hongos están detrás de una singular vuelta a la vida de especies que por sí solas no podrían crecer sobre una superficie tan baldía y emponzoñada. La doctora de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Yolanda Risueño ha estudiado el papel de los microorganismos que protegen a las plantas de la toxicidad de unos entornos en los que parece imposible que vuelva a brotar nada. Su trabajo, plasmado en una tesis defendida el pasado verano, abre una puerta a la recuperación natural de suelos mineros e industriales.

La «extraordinaria capacidad para desarrollarse en ambientes extremos» de determinados microorganismos, concreta la doctora, podría permitir «emplearlos en labores de revegetación de antiguas zonas industriales degradadas», donde, añade, su uso «resultaría una herramienta muy eficaz debido a su resistencia y capacidad para asociarse a diferentes especies vegetales». A esta labor de la naturaleza es posible echarle una mano añadiendo compost, por ejemplo, que potencie la actividad microbiológica que favorece el establecimiento de vegetación.

Se trata, en todo caso, de unas técnicas de baja intervención apropiadas para áreas de residuos mineros alejadas de núcleos de población. No se trata de eliminar al completo el riesgo medioambiental, sino de reducirlo con el menor coste posible. Risueño explica que para los residuos mineros próximos a las poblaciones «debería optarse por intervenciones más drásticas de sellado o eliminación». En esos espacios, aclara, «el riesgo para la salud de las personas justifica acometer mayores inversiones».

El profesor de la Escuela de Agrónomos de la UPCT Héctor Conesa, que es codirector de la tesis de Risueño, aclara que el papel de bacterias y hongos como herramienta para recuperar entornos contaminados ya ha sido muy empleada para combatir contaminantes orgánicos, como ocurrió con el chapapote generado por los vertidos de hidrocarburos del desastre del buque 'Prestige' en las costas gallegas en 2002. En un caso así, los microorganismos son capaces de degradar la contaminación, lo que no es posible hacer con los restos metálicos que yacen en la zona minera de Cartagena-La Unión, donde sus beneficios llegan por vía indirecta.

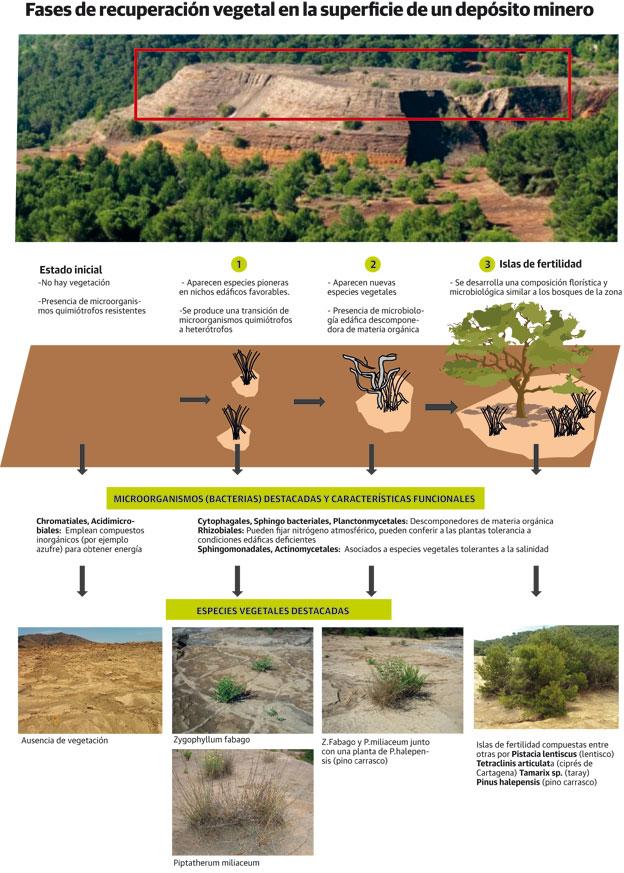

La capacidad de bacterias y hongos para prosperar «incluso en los ambientes más extremos de los polos o entornos de zonas volcánicas» contrasta con la aparente incompatibilidad con la vida de los escoriales mineros, en los que la presencia de concentraciones de metales en niveles tóxicos, la elevada salinidad, la ausencia de nutrientes y unos PH (alcalinidad) extremos resultan hostiles. En ese ambiente, en cambio, los denominados microorganismos quimiótrofos salen adelante gracias a que no precisan de una fuente orgánica para obtener energía. El profesor Conesa compara su papel con el de «esos primeros exploradores que van abriendo camino». Poco a poco, algunos órdenes como 'Chromatiales' y 'Acidimicrobiales', que se dedican a procesar el azufre, que es muy abundante en estos residuos, van modificando las características de la superficie hasta permitir la aparición de especies vegetales pioneras, muy tolerantes con las condiciones hostiles del nuevo suelo, y por tanto sin competidores con los que compartir recursos. Estas «valientes aventureras» aprovechan para germinar cualquier resquicio propicio (con algo de humedad, menos salinidad y una mejor textura, por ejemplo). Esos «nichos favorables» son los «puntos de partida para los procesos que vendrán a continuación». Se trata de especies de plantas como las 'Zygophyllum fabago' o 'Piptatherum miliaceum'.

A partir de ellas comienzan a sucederse una serie de cambios que permiten la entrada en escena de microorganismos de tipo heterótrofos (como 'Cytophagales' o 'Rhizobiales'), que sí requieren una fuente de carbono orgánico para producir energía», y que en este caso ya les brinda la presencia de las primeras plantas. Estas bacterias «juegan un papel fundamental en la descomposición de materia orgánica», de modo que ya tenemos una fuente de nutrientes capaz de incrementar la fertilidad del suelo. A partir de ahí es posible ver crecer sobre antiguos residuos mineros, en principio hostiles para la vida, pinos ('Pinus'), lentiscos ('Pistacia lentiscus'), cipreses de Cartagena ('Tetraclinis articulata'), tarayes ('Tamarix') o incluso acebuches ('Olea oaster'). Es otro paso más hacia un proceso con el que se va «configurando tanto una microbiología como una ecología más diversas y en equilibrio con los recursos disponibles con el sistema». El resultado final, «que podemos observar en los residuos mineros más antiguos», concluye el profesor Conesa, son unos «parches de vegetación densa», denominados «islas de fertilidad». Su composición florística y microbiología es muy parecida a la de los bosques cercanos que no han sido ocupados por depósitos de estériles, y que por tanto conservan su riqueza ecológica.

¿Se puede acelerar este proceso artificialmente? «Sí, mediante el empleo de enmiendas edáficas que faciliten el establecimiento de la vegetación y potencien la microbiología beneficiosa implicada en la descomposición de materia orgánica», responde el ingeniero agrónomo. El investigador del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora de la Universidad de Málaga, César Petri, firma, junto a Risueño y Conesa, un estudio específico que revela «la respuesta a corto plazo» en la composición de microorganismos sobre suelos conformados por residuos de la actividad minera a los que se ha añadido carbón de origen vegetal y abono de estiércol. El trabajo, que vio la luz el mes pasado en la publicación internacional 'Journal of Hazardous Materials' ('Revista de materiales peligrosos'), muestra la mejora que la incorporación de estos elementos genera en la presencia de bacterias y hongos que benefician el crecimiento de las plantas. El resultado final es la fijación de metales al suelo, impidiendo su dispersión a áreas cercanas, y la limitación de la erosión de zonas muy degradadas por la minería industrial. En sus ensayos, los investigadores emplearon macetas con suelo de una balsa minera de La Unión a las que estuvieron analizando durante seis meses. El paso siguiente del trabajo, enmarcado en el proyecto Micromin financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, pasa por confirmar los resultados en el campo. En la actualidad, detalla Conesa, está arrancando un proyecto de transferencia «centrado en aplicar este tipo de soluciones en depósitos mineros de la zona».

La búsqueda de soluciones basadas en procesos que tienen lugar de modo natural, concluye el profesor de la UPCT, «presenta la ventaja de contar con una garantía de éxito a largo plazo». En todo caso, dado el contexto de cambio climático en el que nos encontramos, también se investiga si este proceso de restauración, «potenciando el empleo de la vegetación, natural», es capaz de adaptarse a las condiciones previstas por el calentamiento global. Otro reto más que nuestro modo de vida nos ha impuesto.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Pepa García y Marina Zamora

LA VERDAD y Admir Bahtagic

Cristina Cándido y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.