Las tres vidas del minero García en La Unión: así eran las penurias de los primeros 'picapedreros'

Un veterano barrenero de Peñarroya reconstruye para LA VERDAD los riesgos que todavía corrían cuando se extendieron las explotaciones a cielo abierto

La muerte de cinco mineros en una galería de Asturias ha traído al recuerdo de muchos que, no hace tanto tiempo, en la Región, las noticias de accidentes laborales entre buscadores de minerales también fueron, por desgracia, muy frecuentes. En las sierras de Cartagena y La Unión apenas se dieron casos de explosiones por acumulación de gas grisú, pero las grutas abiertas bajo los imponentes castilletes e incluso los enormes socavones abiertos al aire libre a base de voladuras también encerraban cuantiosos riesgos. Peligros muy presentes que los habitantes de poblaciones como El Llano del Beal sorteaban muchas veces en desventaja y, sobre todo, sin las apropiadas medidas de seguridad que les salvaguardaran en primera instancia de un suceso fatal o, a la larga, de la temida silicosis.

La historia de la minería en la zona de La Unión se remonta a muy lejos, a época de cartagineses y romanos. Ambas civilizaciones necesitaron de las preciadas tierras para abultar sus arcas y así financiar sus costosas campañas militares. Todo comenzó, cuentan los más viejos, en el Cabezo Rajao, donde, dicen, se empezó a explotar un filón de plata expuesto a cielo abierto.

Al paso de los siglos, la actividad prospectiva en la sierra minera decayó y permaneció aletargada hasta que, a partir de mediados del siglo XIX, llegó a su segundo fulgor. Eran los tiempos de la incipiente burguesía industrial cartagenera, los de las casas modernistas, los de los Maestres y Zapatas que levantaron imperios en torno a la extracción de pirita y blenda. Todo al principio sin mucha técnica, con rudimentarios pozos y humildes lavaderos levantados en pleno monte.

Extenuantes horas de trabajo en Sancti Espiritu, San Rafael o la mina Gloria. Toda aquella época quedó inmortalizada en fotografías donde, a través de los curtidos rostros, sus gorros y alpargatas, se atisban las penurias que aquellos hombres –y también niños y adolescentes– pasaban en las cavernas para ganarse unas migajas de pan que llevarse a la boca. Hoy, en la cuenca, ya apenas quedan vivos que conocieran la claustrofobia y el temor a morir sepultados súbitamente, asfixiados por los vapores o ahogados por dar con el pico en mal y surgente recodo.

Homenaje de los cantaores

Simón García lo sabe muy bien. Hijo y nieto de mineros, este unionense de pura raza era homenajeado en 2022 en el marco del Festival Internacional del Cante de las Minas. El certamen flamenco que mantiene vivas las raíces de la ingente inmigración andaluza que llegó al Campo de Cartagena gracias a la minería le reconoció por su tesón y años de lucha para sacar a su familia, a su mujer y a sus dos hijos adelante.

Él mismo guarda en su casa de la barriada del Sureste recuerdos del pasado minero de su saga, linternas de aceite y gas que encontró arrumbadas removiendo a paladas los cortados. También revistas editadas por Riotinto para especialistas barreneros. Hasta el punto de que él mismo –o su brazo, más bien– aparece retratado en una portada donde se le aprecia, agachado, colocando unos cartuchos de Goma 2. Los mismos que, en tiempos políticos convulsos, llegaban escoltados por la Guardia Civil por aquello de que no acabaran en criminales manos.

La mina, para García, fue su escuela de la vida, donde lo aprendió todo. Desde cómo activar un detonador hasta cómo separar la escoria del mineral puro por flotación en las balsas. Más de 40 años de carrera profesional apegado a los montes y a la carretera que conduce a la contaminada bahía de Portmán. Testigo mudo, junto a los montones de estériles y los regueros de metales pesados que surcan las ramblas, de una industria, hoy muerta por reconversión, pero que «llevó a la economía regional a su etapa más floreciente en términos relativos, es decir, respecto a la media española, durante los años previos a la Primera Guerra Mundial», sostiene el profesor de la Universidad de Murcia Miguel Ángel López Morell.

Uno de esos pozos que contribuyó a ese crecimiento económico fue la Brunita. LA VERDAD acompaña después de muchos años a García a visitar esta mina que, con sus manos, ayudó a transformar en una explotación a cielo abierto. Una de tantas que pisó desde que ingresara en el rudo oficio con apenas 14 años. «Iba al colegio los días que no trabajaba», cuenta el veterano minero.

Necesidades de posguerra

Nacido en 1943 en una familia de cinco hermanos en la finca El Tomillar, los entonces predominantes cultivos de secano apenas daban para comer en una época de fuerte carestía. La posguerra diezmó las despensas y trajo las cartillas de racionamiento. Ellos tenían que compartir, además, el pan que les tocaba con su abuela. El hambre empezó a dejar de ser un problema, recuerda, cuando Franco y el argentino Perón pactaron intercambiar piedra por carne y harina. Así, no era de extrañar que tuviera que empezar a trabajar precozmente.

Su primer destino fue la mina San Lorenzo, muy cerca precisamente del Cabezo Rajao. «Era ayudante del maestro de flotación, pero, cuando él se iba, me tenía que encargar de todo yo solo», indica. Así, entre sulfuros y ácidos, cianuro y químicos caústicos, es cómo emprendió su andadura, apenas interrumpida por un breve paso por el mundo del ladrillo. Un comienzo dulce, dentro de lo que cabe, porque, claro, no tuvo que pasar horas en penumbra. «Bajé a las galerías, pero muy pocas veces y para ayudar a algún compañero», recuerda. «La mayor parte del tiempo la pasé arriba».

En todo ese periplo pasó por varias compañías y fue despedido a finales de los años 60. Era el momento en el que toda la actividad, anteriormente minifundista, acabó concentrándose en unas únicas manos, las de la otrora omnipotente Peñarroya. La compañía de capital francés fue la que echó el cerrojazo en los años 90 al negocio de la plata y el plomo. García fue asistente de excepción. «Ahí en esa ladera todavía queda género», atisba en el horizonte el minero mientras señala a este periodista los últimos restos de la antigua carretera a Portmán y el motivo por el cual el hoy conocido en el argot turístico como 'lago rojo' permanece ahí inalterado, con su característico color sangre.

Entre las desvencijadas cocheras y oficinas, cuyos techos amenazan con venirse abajo, ya apenas se diferencian los raíles que transportaban el mineral ladera arriba. Sí el laboratorio, donde las mesas sobre las que se analizaba la pureza –y la rentabilidad– de lo extraído conservan todavía sus blancos azulejos.

Todo el recorrido llama a García a acordars hasta de donde se solía esconder el explosivo, pero también las más funestas vivencias. Y es que, como los gatos, él también tiene más de una vida. A cielo abierto, el principal riesgo, señala todavía con temor García, era que la tierra, literalmente, se viniera abajo. Previo al cambio en el modelo de extracción, el subsuelo de la sierra de La Unión era ya casi como tronco plagado de termitas y su máquina predilecta era la pesada perforadora.

40%

llegó a representar la minería en el conjunto de la industria regional a inicios del pasado siglo, según López Morell.

«Recuerdo una noche que estaba perforando y, de repente, dije: 'Qué raro, no sale tierra'». Cuál fue su sorpresa cuando vio que los gatos de los máquina habían quedado apoyados sobre los bordes de un inmenso socavón que amenazaba con tragarle. «Vinieron unos compañeros a toda prisa y removieron tierra para rellenar el hueco. Si no, hubiera muerto ahí dentro».

Y esa no fue la única vez que logró dar el esquinazo al oscuro señor de la guadaña. Entre las medidas de seguridad que fueron poco a poco llegando a las minas fue la de que las máquinas, para evitar levantar polvo en exceso, contaran con cañones de agua que mantuvieran húmedo el terreno y las carreteras. Una noche fría, muy fría, aquello pudo significar la tumba para García.

Con el firme helado, la máquina no avanzaba. «Estaba haciendo una curva muy cerrada y la máquina se me iba hacia atrás, hacia un precipicio. La puerta de la cabina del conductor daba también al vacío. No tenía escapatoria y, si la máquina caía, tenía claro que iba a morir y no había nadie esa noche para ayudarme. Estuve quemando rueda más de una hora hasta que el suelo se secó y la máquina pudo echar a andar», cuenta en un suspiro.

Nueve días de búsqueda

Ahora, sin duda lo más duro fue tener que asistir al 'entierro' accidental de un compañero. «Estaba perforando en un sitio y me llamaron para que me fuera con la máquina a otro. Había allí también un chico que estaba con otra máquina picando piedra. Era de una subcontrata. Fue a los pocos minutos de irme yo de allí que se abrió un socavón y se lo llevó».

A aquel hombre, rememora, no fue fácil encontrarle. «Era verano y a los siete días aquello ya olía fatal. Es increíble lo que huele un cuerpo cuando se pudre. Sabíamos que estaba allí, pero no lo encontrábamos. Yo me iba con aquel olor a casa. Tardó mucho tiempo en írseme de la nariz». Al final, dice, encontraron el cadáver de pie y lo metieron en un caja. «Se lo llevaron los bomberos».

Hoy, ya jubilado, arrastra a pesar de todas estas 'salvadas' secuelas de todo aquel esfuerzo. «Solo tengo un pulmón, el otro está inútil», señala sabiéndose pese a ello un afortunado.

–Si su hijo hubiera querido ser minero, ¿le hubiera dejado?

–No lo sé. Por suerte, no tuve esa situación. No sé lo que hubiera hecho. Ahora, de lo que estoy orgulloso es de que mi generación consiguiera que los hijos de los pobres también pudieran estudiar e ir a la universidad y de haber mejorado con mucho la vida de mis descendientes.

-

De la «fábrica de mutilados» a los hundimientos de tierra

«Una fábrica de mutilados», así asegura el archivero municipal y director del Museo Minero de La Unión, Gonzalo Pagán, que algunos antaño llamaban a las galerías donde la mayor parte del pueblo se ganaba el jornal. Una suerte de «lotería» donde, sobre todo hasta la Guerra Civil, los accidentes con resultados fatales eran lo cotidiano. «Los historiadores afirman que nuestra provincia llegó a liderar los censos nacionales de accidentes y muertes, superando las de todas las demás cuencas».

Estos accidentes tenían causas diferentes, analiza el experto, pero las principales eran la mala configuración del terreno, la falta de regulación en la dirección de las labores, la carencia de medidas de seguridad y la inconsciencia de los trabajadores. «En las actividades subterráneas se registraban el mayor índice de fatalidades. Los accidentes más comunes estaban relacionados con los deslizamientos, las caídas de piedras o la pérdida de estabilidad en el enganche del pozo. La explosión de los barrenos solían ser los más letales», señala Pagán a LA VERDAD.

A todo ello, incide, se sumaba la deficiente cobertura sanitaria. Hasta casi entrado el siglo XX, reseña, la mayoría de heridos llegaban muertos al hospital de Cartagena. Fue con la apertura de hospitales de caridad en La Unión y Portman que la cosa mejoró. «Los ingresos procedentes de accidentes en las minas alcanzarían en algunas décadas el 50% del total de los pacientes», ilustra.

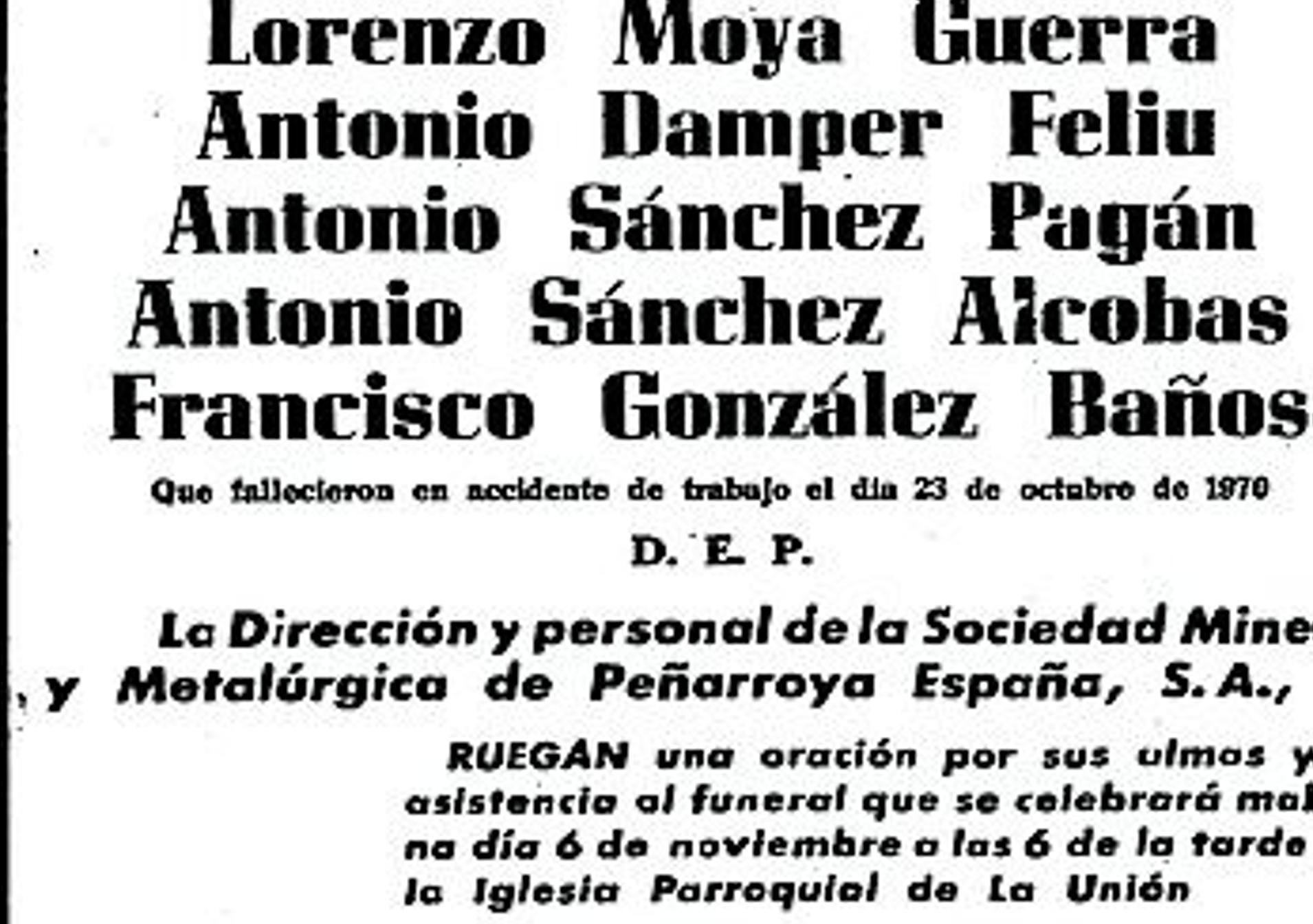

Como accidentes recientes más reseñables, Pagán recuerda dos. El primero fue en 1944, en la mina El Concilio, cuando la jaula de un pozo se descolgó y cayó matando a seis mineros. También en 1970, en el pozo Mercurio de la mina San Valentín, hubo un hundimiento que aterró a cinco mineros junto con la machacadora y la tolva en el socavón abierto.

Los 28 del 'pozo de los muertos' de Mazarrón

La tragedia de Cerredo (Asturias), con cinco fallecidos por una explosión de gas grisú, devuelve el recuerdo de la crónica negra de la minería en la Región. Desde mediados del siglo XIX, el negocio de la explotación de los metales ha dejado un rastro letal que se puede seguir en las hemerotecas. Los periódicos daban cuenta de accidentes que sepultaban la vida incluso de adolescentes dentro de las oscuras galerías. En la 'época dorada' del plomo, la estadística arroja cifras que superaban el medio centenar de fallecidos en un año. Sin embargo, una fecha duele en especial: el 16 de febrero de 1893.

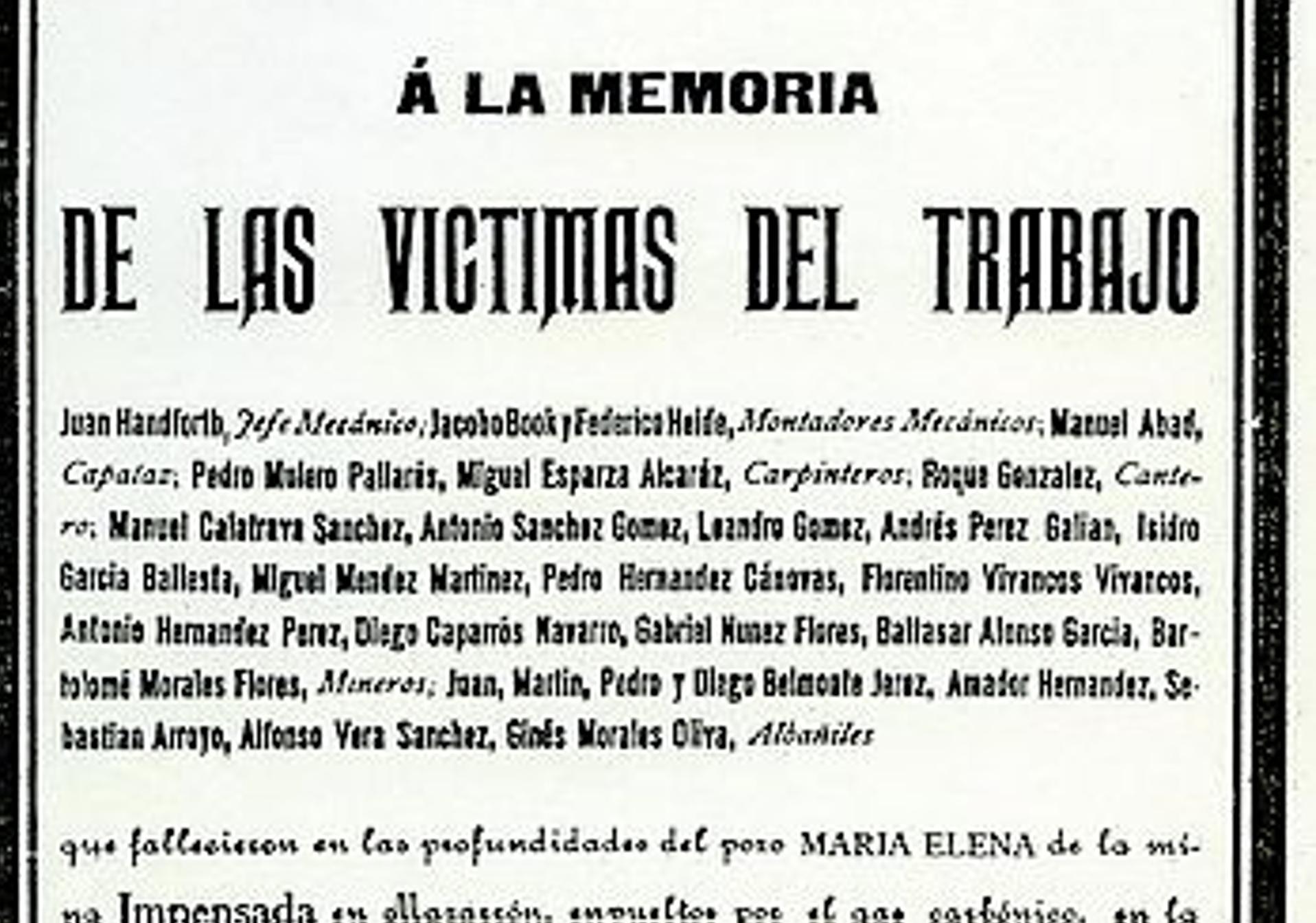

Un escape de anhídrido carbónico mató por asfixia a 28 trabajadores en el pozo María Elena de la mina Impensada de Mazarrón. Todavía hoy, 132 años después, se considera el siniestro más grave ocurrido en la Región. Aquella fría mañana, un nutrido grupo se disponía a colocar una potente máquina para el achique de agua a 400 metros de profundidad. No solo había mineros en aquella desgraciada partida; la fuga de gas también sorprendió a una cuadrilla de albañiles, a dos carpinteros, a un jefe mecánico de origen belga y a dos montadores alemanes que habían llegado el día de antes desde Siegen, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, para supervisar la instalación. Todos fallecieron, y desde entonces a la mina Impensada se la conoce como 'el pozo de los muertos'.

El cronista oficial de Mazarrón, el ingeniero de minas, académico e investigador Mariano Guillén, rememora el hondo impacto que causó el suceso. La tragedia conmocionó al país y desató un movimiento de solidaridad para arropar a las familias. «Quedaron desvalidas; la Compañía de Águilas, responsable entonces de las explotaciones, solo se hizo cargo de los entierros. Esa fue la única ayuda que prestó». Las colectas populares llegaron desde todos los rincones para tratar de ofrecer consuelo.

Ventilación y vías de escape

En la empinada calle Lardines, que conduce al cerro de San Cristóbal-Los Perules, se vivieron aquel aciago día momentos de desconcierto y miedo mientras las sirenas avisaban del accidente. Las escenas más desgarradoras se desarrollaron en la boca del pozo María Elena, entre el desasosiego de las familias que aguardaban el rescate. Una vecina llegó a perder a cuatro de sus hijos.

Tiempo después, una delegación de la Escuela de Minas de Madrid se desplazó a Mazarrón con el fin de iniciar una investigación. Los expertos concluyeron que la acumulación de bolsas de gas carbónico se debía «a la propia constitución de la roca presente en el subsuelo debido a su origen volcánico», indica el cronista. Así que se formularon algunas recomendaciones preventivas, como mejorar la ventilación en el interior de las galerías y reforzar las vías de evacuación con el fin de facilitar la salida de los mineros en caso de detectarse fugas de gas. Pero la sangría continuó. Otro escape se llevó por delante la vida de 14 trabajadores en la mina Talía, una de las más productivas, el 28 de enero de 1899. La desgracia no fue aún mayor por la pericia de un capataz, que rápidamente dio el aviso, y por las facilidades de escape que presentaba este pozo.

Las investigaciones de Miguel A. López-Morell, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Murcia, revelan que el último tercio del siglo XIX abarca la época más trágica de la minería de la Región, rozando algunos años las 60 «muertes directas», la mayoría por derrumbes. A esa cifra habría que añadir los tullidos en accidentes que fallecían en los llamados hospitales de caridad y los afectados por enfermedades relacionadas con la actividad como la silicosis.

Detrás de la elevada siniestralidad, López-Morell apunta dos motivos: «Se trataba de una minería de pozos y galerías, técnicamente con pocas medidas de seguridad. Y, además, estamos ante una explotación de rapiña. Era muy común la figura del partidario que arrendaba a terceras personas la concesión, en ocasiones solo para unos pocos días, por lo que la extracción de mineral se realizaba de la manera más rápida posible, lo que aumentaba los riesgos». El panorama cambió con la Gran Guerra. La caída en la producción y el abandono de minas redujeron también el número de siniestros. A partir de los años 50, las explotaciones se desarrollaron a cielo abierto, con lo que el peligro fue menor. Aún así, se registraron siniestros como el de 1970 en el pozo Mercurio (La Unión), con cinco trabajadores sepultados.

En Mazarrón aún es posible seguir el rastro de este pasado de dolor. Mariano Guillén ha sido uno de los impulsores de la Semana de la Memoria Minera, que se celebra con motivo del aniversario del accidente de la Impensada. Dentro de una programación cultural, destaca un acto de recuerdo en el mismo pozo María Elena, al que se sube por la calle Lardines, con una ofrenda floral. En la plaza del Salitre, un barrio de raíces mineras, un monolito contiene grabados los nombres de casi 900 mazarroneros que laborearon en las explotaciones, y en el cementerio aún se conserva la lápida del cantero Roque González. Su familia quiso que quedara constancia de que fue una de las 28 víctimas del 'pozo de los muertos'.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.