Las brumas que evocan fantasmas

JOSÉ SÁNCHEZ CONESA

Miércoles, 5 de noviembre 2014, 01:23

Los franceses de la Revolución llamaban Brumario al mes de noviembre en razón de las brumas propias de su climatología. Y las brumas evocan fantasmas.

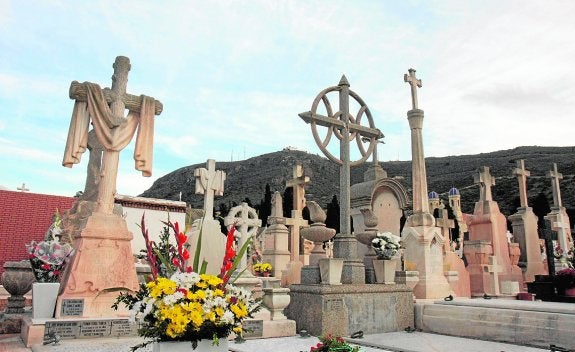

Desde el siglo IV La Iglesia de Siria dedicaba un día a recordar a todos los mártires cristianos y el Papa Bonifacio IV en el año 615 instituyó en mayo el día de Todos los Santos, que Gregorio VII pasó al 1 de noviembre en el 741. Más tarde, San Odilón, abad del monasterio de Cluny, sur de Francia, añadió la celebración del día 2 de noviembre consagrada a los Fieles Difuntos. Estas celebraciones son vividas muy especialmente en España con la visita a las tumbas de los seres queridos, llevarles flores, ponerles luces y quizá rezarles una oración. Los mayores me cuentan que antes los cementerios eran lugares descuidados y hasta inhóspitos, nada que ver con el cuidado que ahora se pone en la construcción de tumbas, lápidas o panteones y en la limpieza de sus calles o avenidas. Se solía ir sólo el día de Todos los Santos a pasar todo el día, hasta la postura de sol, incluso se comía allí mismo.

Es tiempo de tostones, castañas y boniatos asados, arrope calabazate, huesos de santo y otras dulcerías. En las casas se encendían, ahora menos, unas lamparillas o mariposas de luz, elaboradas sobre la base de un corcho y un cartón sobre puesto, ambos de forma redonda y en su centro una pequeña mecha de cera que ardía en recuerdo de las almas de los difuntos. De largo nos viene la creencia de la necesidad de luz que tienen las ánimas que en el Purgatorio están en el fuego purificándose por sus pecados, antes de subir definitivamente a la Gloria o descender a los Infiernos. Estas almas a veces están en la oscuridad y por eso agradecen la luz de las mariposas que flotan sobre aceite y agua en un tazón de comer sopas, en un plato o en un lebrillo. Nuestras abuelas decían que les iluminan el camino de la salvación y por tanto las redimen. Las ánimas están muy presentes en el folclore de las cuadrillas: «A las ánimas benditas/no te pese hacerle el bien/que sabe Dios si mañana/ serás anima también». «Si te quemas una mano/ ¿qué dolor no pasarás?/ Acuérdate de quien arde/ y en el Purgatorio está».

Don Juan Tenorio

Quizá sea la obra más representada del teatro español. José Zorrilla la escribió en 1844, aunque basándose en un arquetipo de la literatura española: El Don Juan, prototipo de seductor de mujeres, calavera, pendenciero y jugador. Ya existieron otros don Juanes como 'El burlador de Sevilla', de Tirso de Molina. Todos los grupos de aficionados de los pueblos y ciudades de España la han puesto en escena en algún momento y en Murcia la podemos contemplar todos los años por la compañía Cecilio Pineda. Éste actor nació en Espinardo un 22 de noviembre de 1882 y encarnó el Tenorio por primera vez en 1902, por supuesto, en el Romea. Dejó de hacerlo hasta unos días antes de su fallecimiento pues murió en noviembre de 1942. No cabe duda de que noviembre fue un mes que marcó su trayectoria vital. El texto en verso del romántico Zorrilla dejó de representarse por unos años hasta que en 1989 se retoma otra vez anualmente, con brío, con Julio Navarro Carbonell, como alma mater del grupo y en el papel de don Juan, liderazgo que a su muerte heredó su hijo Julio Navarro Albero, el Tenorio actual.

Recuerdo de niño la representación que anualmente programaba la TVE en blanco y negro, con los actores y actrices del momento. Entre ellos Paco Rabal, Concha Velasco, Fernando Guillén, Juan Diego, Carlos Larrañaga o Emma Cohen.

Don Juan Tenorio es un noble sevillano que pugna con don Luis Mejía por seducir mujeres y ganar duelos a muerte. Tras una apuesta se vuelven a ver en unos carnavales para comprobar quién ha ganado en el plazo de un año que se dieron. Don Luis conquistó a 56 féminas y don Juan a 72. El primero mató a 23 hombres y el segundo a 32. Pero don Luis le reta a que conquiste a una novicia que fuese a profesar, don Juan acepta y añade que además le quitará a su prometida doña Ana de Pantoja. Tras varias peripecias don Juan y la novicia doña Inés terminarán perdidamente enamorados, pero el padre de ésta, el comendador Don Diego de Ulloa, se opone frontalmente a tal pretensión. Tras arduas discusiones don Juan dará muerte al comendador y a don Luis Mejía, viéndose obligado a huir a Italia. Tras cinco años de ausencia regresa a Sevilla y visita el panteón de los Tenorio, dónde están enterrados sus dos más recientes víctimas, admirado por las imponentes estatuas de los fallecidos descubre un sepulcro inesperado, el de doña Inés. La joven falleció de amor al comprender que nunca podrían vivir su amor juntos porque la familia y la sociedad se oponía a tal pretensión. Las estatuas funerarias cobran vida y el espíritu del comendador le anuncia que le quedan unas horas de vida y viene a llevárselo al Infierno. En efecto, lo matará el capitán Centella pero interviene el ánima de doña Inés en su favor y Tenorio arrepentido de su mala vida subirá al Cielo. Con ese mensaje cristiano y esa escenografía mortuoria de almas entre panteones y tumbas se explica su representación en los primeros días de noviembre.

Muerte en Centroamérica

El día de los muertos, como lo llaman en México, es celebrado en un ambiente festivo. Dedican el día 1 a las almas de los niños fallecidos, 'los muertos chiquitos' y el 2 a los adultos. Finalmente el tercer día regresan las almas al Mictlán, el lugar bajo tierra donde habitan los muertos, según la mitología indígena. Creen que las ánimas vuelven en su día junto a sus seres queridos por ello les presentan ofrendas de alimentos como el llamado pan de muerto, platos en los que aparece como ingrediente la calabaza, mole, maíz o naranjas. Preparan altares en las casas y adornan las tumbas con flores como el cempasúchil, gladiolos, calaveras de azúcar y muchas velas iluminando el cementerio, donde en algunos lugares pasan toda la noche. Creen firmemente que sus muertos están con ellos presenciando el espectáculo preparado para ellos.

La muerte es representada como un esqueleto vestido como una dama de la alta sociedad, algo coqueta, La Catrina, según una creación de dibujantes y pintores mexicanos desde el siglo XIX. Uno de ellos fue el famoso muralista Diego Rivera.

Los muertos no terminan de abandonarnos.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.