Secciones

Servicios

Destacamos

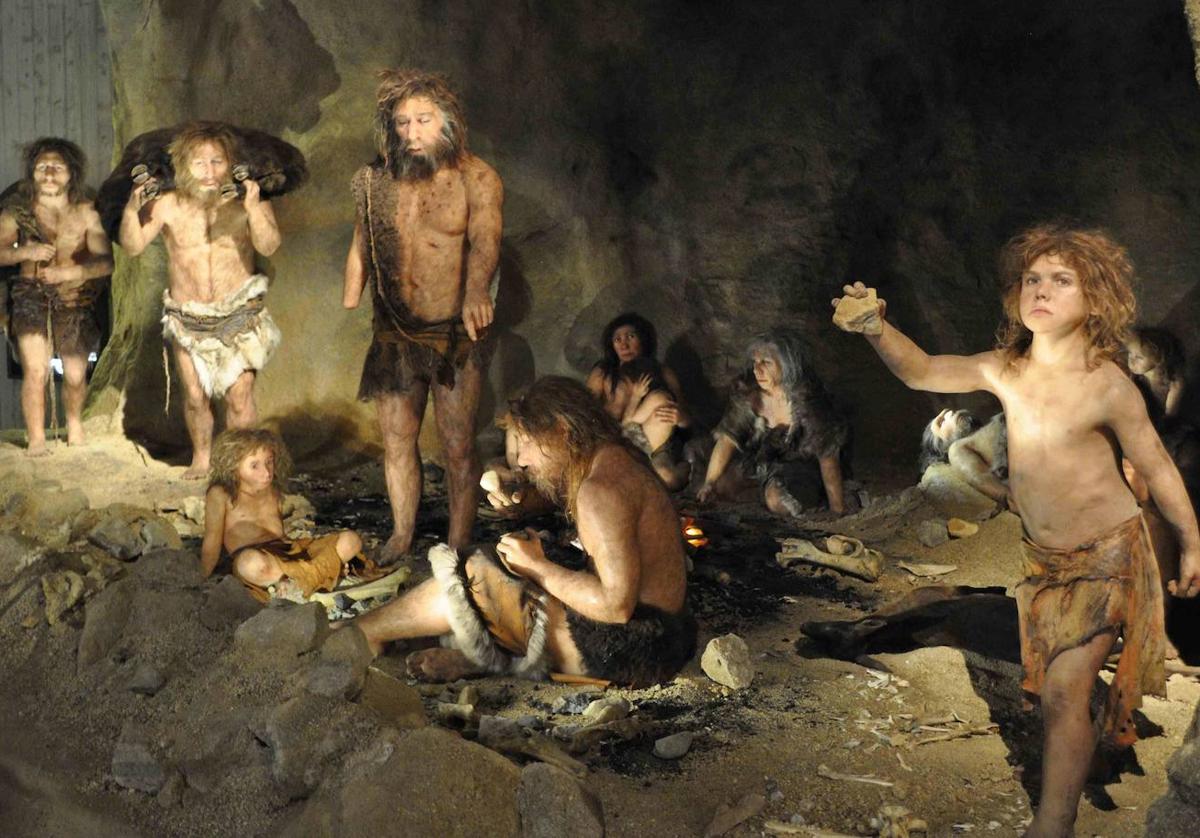

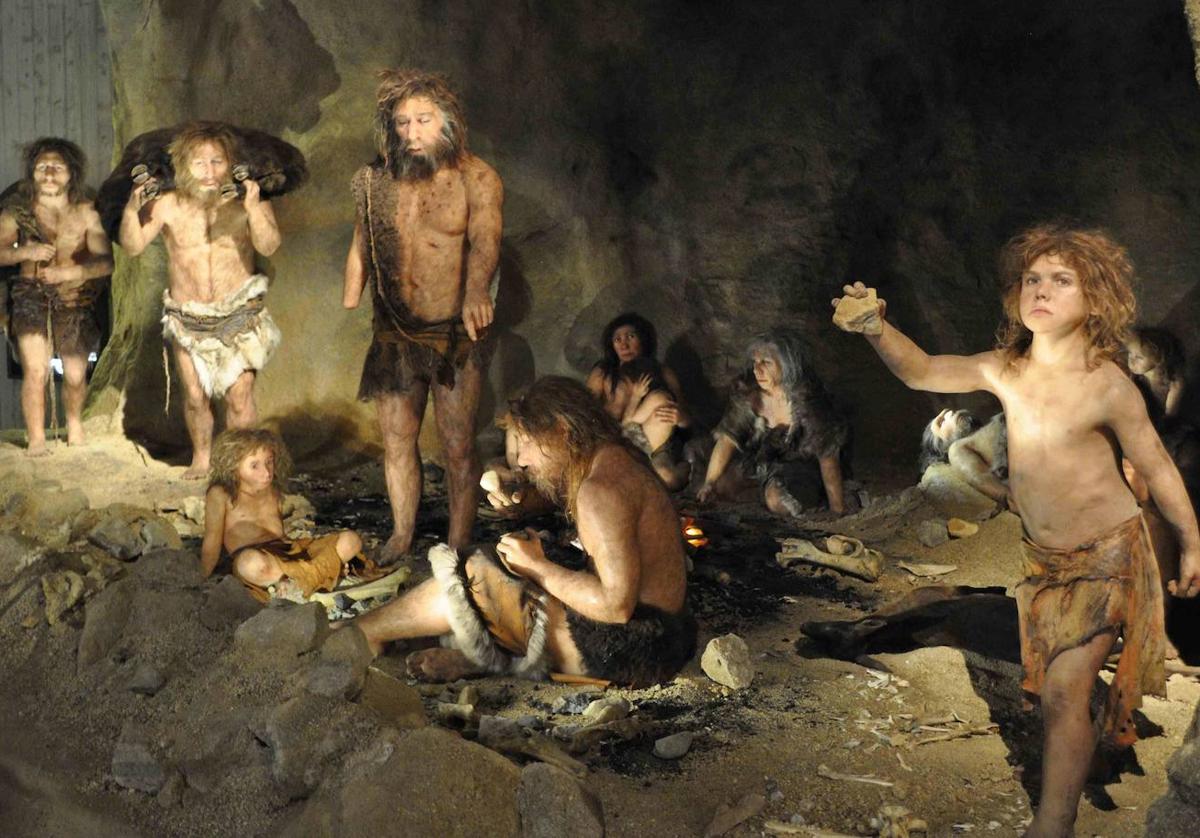

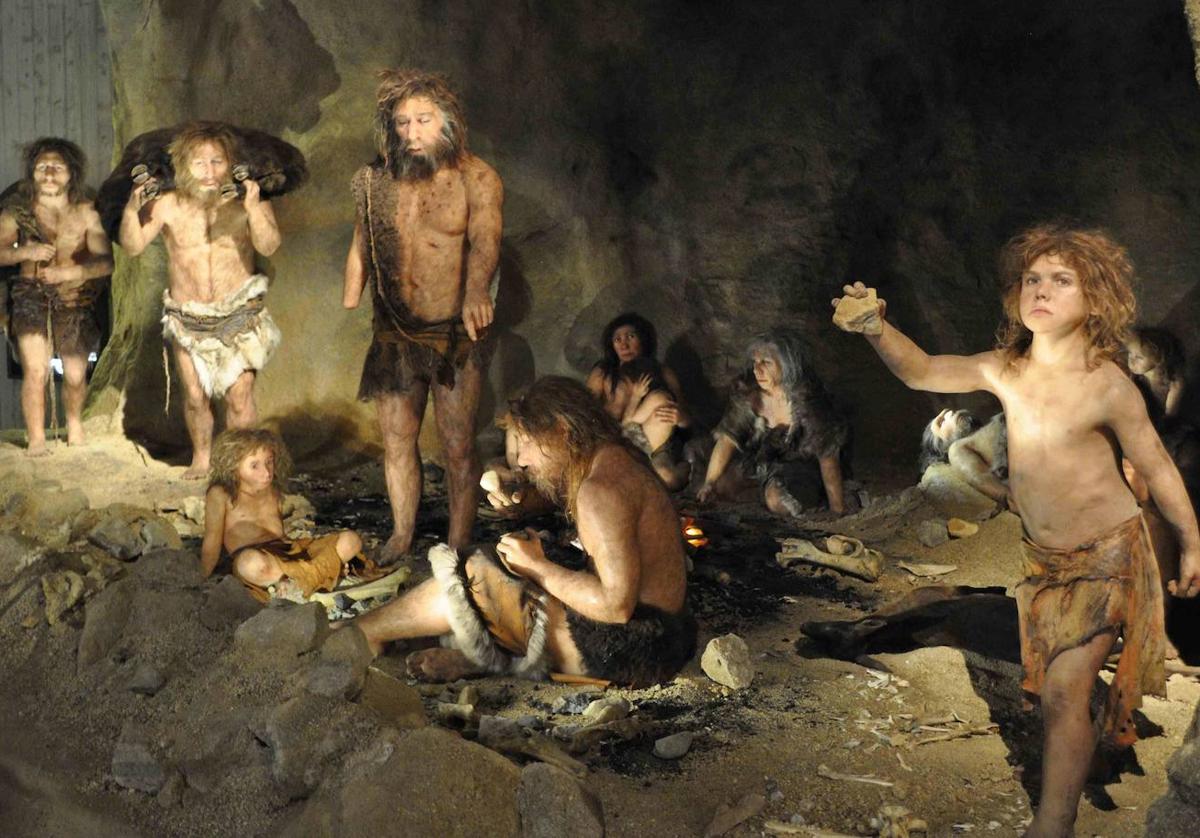

Almejas a la brasa. Carne de corzo poco hecha, por favor. Asado de conejo con almendras. Puré de avellanas y piñones tostados. Y que tampoco falten unas olivicas 'partías'. De postre, jugo de algarroba con nueces. Este menú no pertenece a ningún restaurante moderno de categoría de la Región de Murcia, aunque podría valer perfectamente como inspiración, cuando menos. En este menú, de hecho, hay muy poca novedad pero mucha 'verdad' -que dirían los entendidos-. Pero, sobre todo, hay mucha historia. Porque con ingredientes como estos se llevan alimentando los habitantes de la Región desde la Prehistoria. Concretamente, desde el Paleolítico Medio y Superior. Hace muchas decenas de miles de años, vaya. Así se pone de manifiesto en diferentes estudios. Entre ellos el realizado por el doctor en Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Murcia (UMU) Ricardo Montes Bernárdez, bajo el título 'La alimentación del hombre prehistórico por tierras murcianas' y publicado recientemente en el número 15 de la revista 'Náyades', dedicado a la 'Gastronomía ancestral de la Región de Murcia'.

En este artículo, donde se citan casi veinte referencias bibliográficas, el profesor Montes Bernárdez viaja 50.000 años atrás en el tiempo -ríete tú del DeLorean de Marty McFly- para «pasar revista a la alimentación del hombre en Murcia desde el Paleolítico Medio hasta la cultura de El Argar». Y esto abarca «desde las especies cazadas a la recolección y posterior cultivo de especies vegetales. Eso es, «en la dieta carnívora», desde «cabras y caballos» a «jabalíes y toros -uros-». Sí, toros, que por aquel entonces había más ganas de comerse a los morlacos que de torearlos.

También pasaban por el buche «lagartos, conejos y un buen surtido de moluscos», este último manjar para los afortunados que habitaban cerca de la costa. Es lógico pensar que los primeros murcianos también echaban un buen chorro de limón a esa carne que encontraban dentro de las conchas marinas. En etapas posteriores, continúa Montes Bernárdez, «encontramos «trigo, cebada, garbanzos, lentejas, guisantes, higos, uvas y olivas».

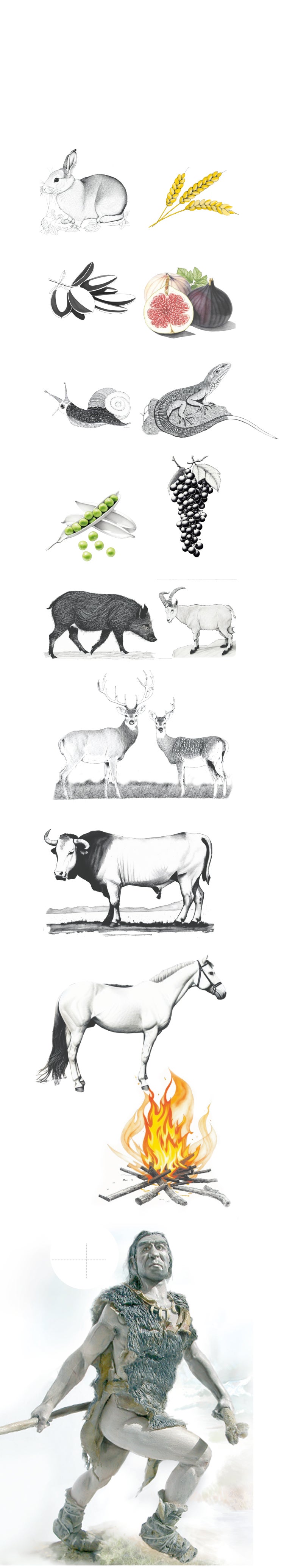

¿Cómo se alimentaban

nuestros antepasados?

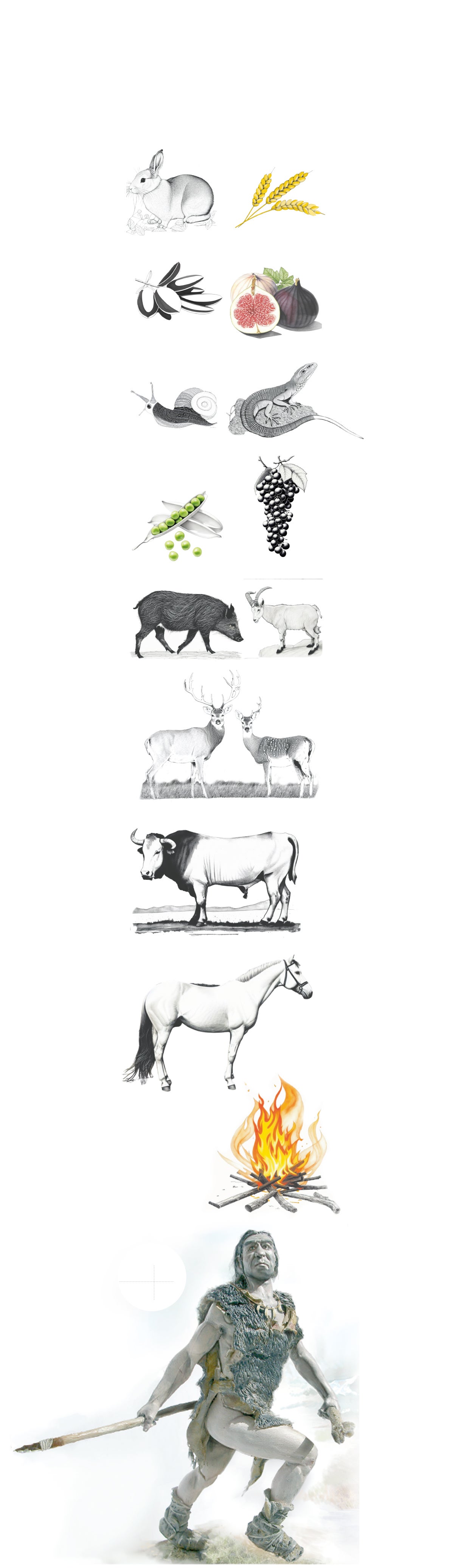

Básicamente carnívoros. Los habitantes de la Región del Paleolítico Medio eran básicamente carnívoros y se alimentaban de caballos, toros, conejos, cabras, caballos, jabalíes... También comían raíces y tubérculos.

Trigo y cebada

Conejos

Higos

Olivas

Moluscos

diversos

Lagartos

Lentejas,

garbanzos,

guisantes

Uvas

Jabalíes

Cabras

Cérvidos

Toros

Caballos

Hacían la carne

con fuego.

Estatura

Hombres

1,70 m

Mujeres

1,60 m

¿Cómo se alimentaban

nuestros antepasados?

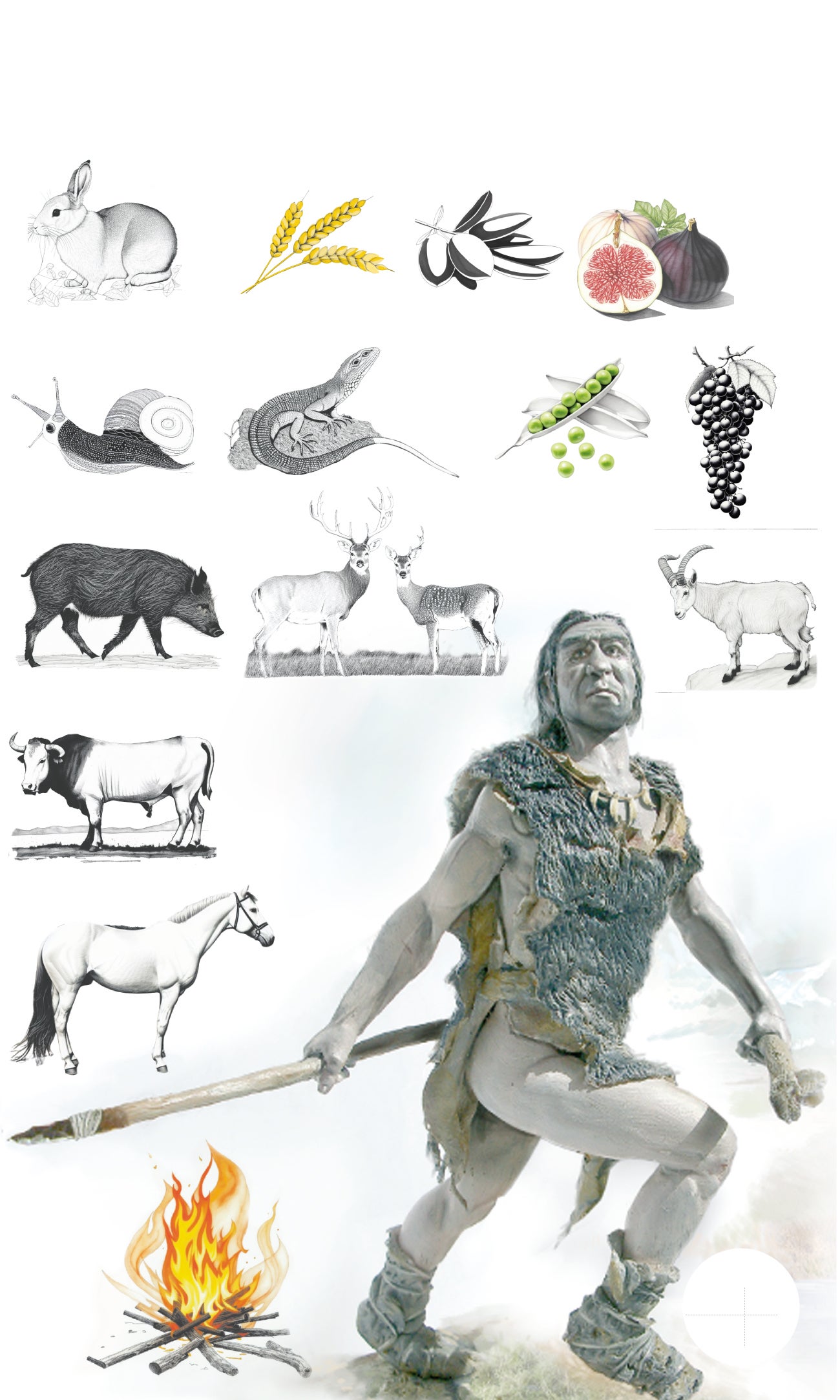

Básicamente carnívoros. Los habitantes de la Región del Paleolítico Medio eran básicamente carnívoros y se alimentaban de caballos, toros, conejos, cabras, caballos, jabalíes... También comían raíces y tubérculos.

Trigo y cebada

Conejos

Olivas

Moluscos

diversos

Lagartos

Lentejas,

garbanzos,

guisantes

Uvas

Jabalíes

Cérvidos

Toros

Caballos

Hacían la carne

con fuego.

Estatura

Hombres

1,70 m

Mujeres

1,60 m

¿Cómo se alimentaban nuestros antepasados?

Básicamente carnívoros. Los habitantes de la Región del Paleolítico Medio eran básicamente carnívoros y se alimentaban de caballos, toros, conejos, cabras, caballos, jabalíes... También comían raíces y tubérculos.

Higos

Olivas

Trigo y cebada

Conejos

Moluscos

diversos

Lagartos

Lentejas,

garbanzos,

guisantes

Uvas

Jabalíes

Cérvidos

Cabras

Toros

Caballos

Hacían la carne

con fuego.

Estatura

Hombres

1,70 m

Mujeres

1,60 m

La información más completa dentro del Paleolítico Medio la ha proporcionado el yacimiento de Cueva Perneras (Lorca), así como el de la Cueva de los Aviones (Cartagena) y el del Hoyo de los Pescadores (Mazarrón). Allí «está comprobada la existencia de gramíneas y algún pinos, además de cabras, caballos, jabalíes, lagartos y conejos», relata Bernárdez. En la Cueva Negra de Caravaca de la Cruz y la Cueva del Arco de Cieza, por ejemplo, también se encontraron ciervos. Se supone, claro, que toda esta carne ya se hacía a la brasa porque el hombre ya llevaba muchos cientos de miles de años jugando con fuego y cocinando con él. Y quemándose también. Aunque siempre hubiera alguno que la quisiera más cruda que otro. Lo que no está nada claro es que por aquel entonces hubiera vegetarianos, veganos y flexitarianos.

Lo que no abundaba en aquellos tiempos, al parecer, eran los árboles y menos los frutales, como ocurre en la actualidad. Así lo describe el artículo del doctor en Arqueología e Historia Antigua de la UMU, que indica que los estudios demuestran «la escasez arbórea», al contrario de lo que ocurría con «las especies herbáceas». Mucha hierba y poca chicha. Algunos almendros, algunos olivos -o, mejor dicho, acebuches (porque aún no habían llegado los fenicios para engordar las olivas)-, y poco más.

De esta manera, los trabajos arqueológicos han ido revelando a lo largo de los años la presencia de encinas, sauces de ribera, nogales, pinos, jaras, efedras, artemisas, retama... «Una vegetación propia de un clima semiárido idéntica a la actual», según Montes Bernárdez. De todo ello, nuestros más lejanos antepasados obtenían piñones, avellanas, nueces, bellotas, olivas, algarrobas, murtones, camarrojas... Es decir, condumio suficiente para llevar en los zurrones durante las largas jornadas de caza y volver a casa (a las cuevas, en este caso) con un buen bicho en un carrito que aún tendría que esperar muchos años para tener ruedas.

Del Pleistoceno pasa el profesor Montes Bernárdez al Neolítico, citando las investigaciones de Gilman y Thomes (1985), que consideran Murcia y Almería como «uno de los focos más importantes del desarrollo prehistórico europeo». Otras aportaciones informativas sobre el Eneolítico, indica el artículo de Bernárdez, proceden de yacimientos como El Prado (Jumilla) o la Cueva del Calor (Orihuela), que revelaron la presencia de trigo, cebada, uvas y olivo.

Donde sabían bien cómo mantener a salvo y transportar adecuadamente las viandas de todo el año era en la Cueva Sagrada de Lorca, que para Ricardo Montes Bernárdez proporciona «otro dato de sumo interés». Se trata de la presencia del esparto, «cuyo aprovechamiento en la Región será una constante hasta nuestros días». No solo eso, sino que este yacimiento, explica el profesor, «proporcionó un vestido o túnica confeccionado en lino con ataduras de esparto. Como es bien sabido, el esparto ('Stipa tenarissima') se da en climas áridos, semiáridos y parajes secos, de escasas precipitaciones. Por otra parte, continúa el investigador en su estudio, «en los yacimientos del sureste pertenecientes a la cultura del Argar aparecen restos no solamente de lino y esparto, sino también de cereales (trigo, cebada) y legumbres (garbanzos, lentejas, guisantes) cuyo cultivo requiere cierto riego y cuidados, pero que se dan, sobre todo, en regiones de clima más bien seco (cereales, lentejas y garbanzos han sido tradicionalmente cultivados en tierras de secano de Castilla)».

Los poblados de La Bastida (Totana) y La Almoloya (Pliego), datados entre el 2200 y el 1500 antes de Cristo, aportaron como parte de la dieta alimenticia de los moradores de estas latitudes productos como cebada, trigo, habas e higos. La ganadería se basó también en cabras, ovejas, y cerdos, completando la dieta con la caza de ciervos, corzas, jabalíes y conejos. Más que suficiente para hacer un banquete pantagruélico con el que combatir los rigores del húmedo invierno en la Región de Murcia.

Algunas de estas evidencias también han quedado al descubierto en uno de los trabajos científicos más importantes que se han realizado en los últimos años en relación con la alimentación de nuestros antepasados más remotos. Bajo el título de 'La evolución y la ecología cambiante del microbioma oral de los homínidos', arqueogenetistas de todo el globo terráqueo, codirigidos por Johannes Krause, Alexander Herbug y Christina Warinner del Instituto Max Planck, se han dedicado a rescatar y restaurar las cadenas de ADN de los microbios atrapados y fosilizados en el sarro de primates y homínidos desde el Pleistoceno Medio hasta la actualidad para revelar «la sorprendente historia evolutiva de las bacterias de nuestra boca», resumen sus autores el resultado de esta macroinvestigación.

El yacimiento neandertal de la Sima de las Palomas del Cabezo Gordo (Torre Pacheco) es uno de los nueve del Paleolítico Medio europeo que participaron en el estudio, 5 españoles, más de la mitad: Cabezo Gordo (Murcia), Banyoles (Girona), La Güelga (Asturias), la Cueva de Valdegoba (Burgos) y la cueva del Boquete de Zafarraya (Málaga). «Trabajar con ADN tan antiguo es un gran desafío y, al igual que los arqueólogos que reconstruyen vasijas rotas, los arqueogenetistas también tienen que juntar minuciosamente los fragmentos rotos de genomas antiguos para reconstruir una imagen completa del pasado. Para lograr esto, hemos desarrollado nuevas herramientas y análisis para caracterizar genéticamente miles de millones de fragmentos de ADN, con el fin de identificar las bacterias que se conservan en el registro arqueológico», detalló en su día en LA VERDAD el equipo que dirige la investigación.

Entre los curiosos hallazgos de esta investigación, uno de ellos revela que el microbioma estaba adaptado para facilitar el consumo de almidón, tanto en humanos modernos como en neandertales. «Esto sugiere que los alimentos con almidón se volvieron importantes en la dieta humana mucho antes de la introducción de la agricultura y, de hecho, incluso antes de la evolución de los humanos modernos. Los alimentos con almidón, como raíces, tubérculos y semillas, son fuentes ricas en energía y se había argumentado que el paso de nuestros antepasados al consumo de alimentos con almidón pudo haber sido lo que les permitió desarrollar los grandes cerebros que caracterizan a nuestra especie. Mucha energía en un solo alimento, que habrían permitido digerir mejor los microbios presentes en la placa dental» y que, aventura Walker, anticipa el origen de la cocina hasta hace casi un millón de años.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Jon Garay y Gonzalo de las Heras

Fermín Apezteguia y Josemi Benítez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.