Secciones

Servicios

Destacamos

Un año más desde 2016, la Fundación Palarq apoya misiones de arqueología y paleontología humana de investigadores españoles. 107 yacimientos de 17 autonomías reciben financiación para analizar bienes arqueo-paleontológicos. Entre ellos, siete están en la Región y los análisis multidisciplinares, con innovadoras técnicas y tecnologías, permitirán profundizar en el conocimiento de la evolución de la vida desde el Pleistoceno Inferior hasta la Edad Media, aportando datos únicos sobre clima, ecosistemas, evolución humana y usos y costumbres de civilizaciones que han poblado el Sureste peninsular.

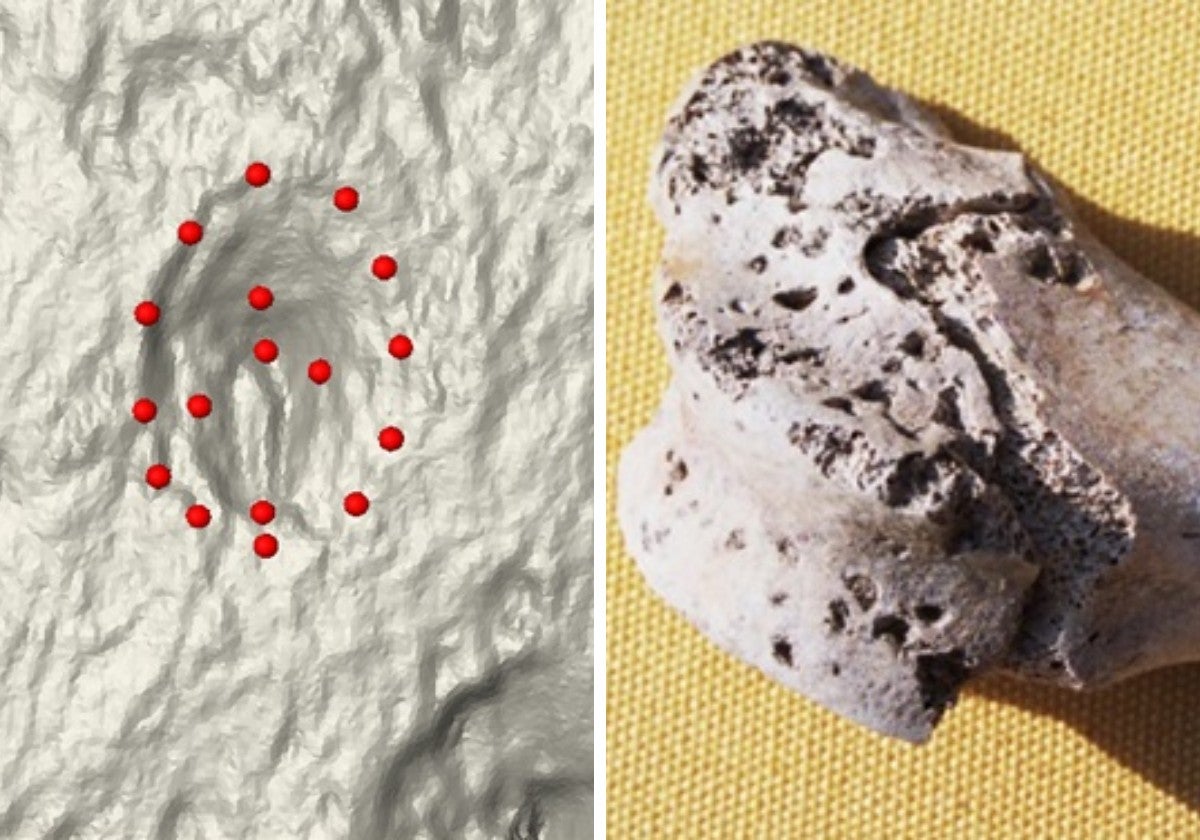

En Quibas (1,1-0,9 millones de años) se han confirmado 6 cambios climáticos (7 fases glaciares e interglaciares), unas circunstancias «únicas en un yacimiento europeo terrestre». Estas fases frías y secas (glaciares) y las húmedas y cálidas (interglaciares) se sucedían cada 40.000 años, lo que ofrece «una oportunidad para saber cómo evolucionó el clima en Europa y cómo afectó a flora y fauna, incluidos los humanos», apunta Pedro Piñero, del Iphes de Cataluña y codirector en Quibas.

El análisis de los sedimentos minerales de cada nivel y de los fósiles (hasta 80 especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios) han posibilitado detectar estos cambios climáticos. Ahora, el proyecto de Palarq permitirá completar los datos de estos cambios analizando el polen fósil, que dibujará con más precisión «el paisaje de los ecosistemas en este periodo tan antiguo, anterior a Orce y Atapuerca (con los primeros humanos en Europa occidental): dará información sobre el paisaje y cómo afectaron estos cambios climáticos a la vegetación del sur de Europa», detalla Piñero, coinvestigador principal con Juan Ochando de este proyecto, en el que colabora José Carrión, catedrático de Evolución Vegetal de la UMU.

Con «la colección fósil de 'Macaca' más grande del mundo», de Quibas (Abanilla), y 'Theropitecus', de Cueva Victoria (Cartagena), Laura M. Martínez, de la Universidad de Barcelona, e Iván Ramírez, del Iphes, estudiarán la dieta y el hábitat de los primates de la Península en el Pleistoceno Inferior «para saber cómo fue la evolución humana, cuya ocupación está documentada en esta época, no en Quibas sino en Orce y Atapuerca. Hay que tener en cuenta que los primates son lo más cercano al género homo y, en general, se constata la relación entre especies», aclara Iván. El método exige hacer moldes negativos de silicona para crear moldes positivos en resina del microdesgaste dental de los primates -«hay muy pocos del Pleistoceno Inferior fuera de África»-, que es lo que se estudia al microscopio. Estrías y agujeros que hablan del tipo de alimentación y ofrecerán información directa al comparar estos patrones con los de primates de datación similar de África. El estudio Paleobaboon «es parte de Microtextooth, para explicar la evolución de estos primates en África y la Península y establecer sus modelos de diversificación y la de los homininos», aclara Laura, investigadora principal de este proyecto ministerial.

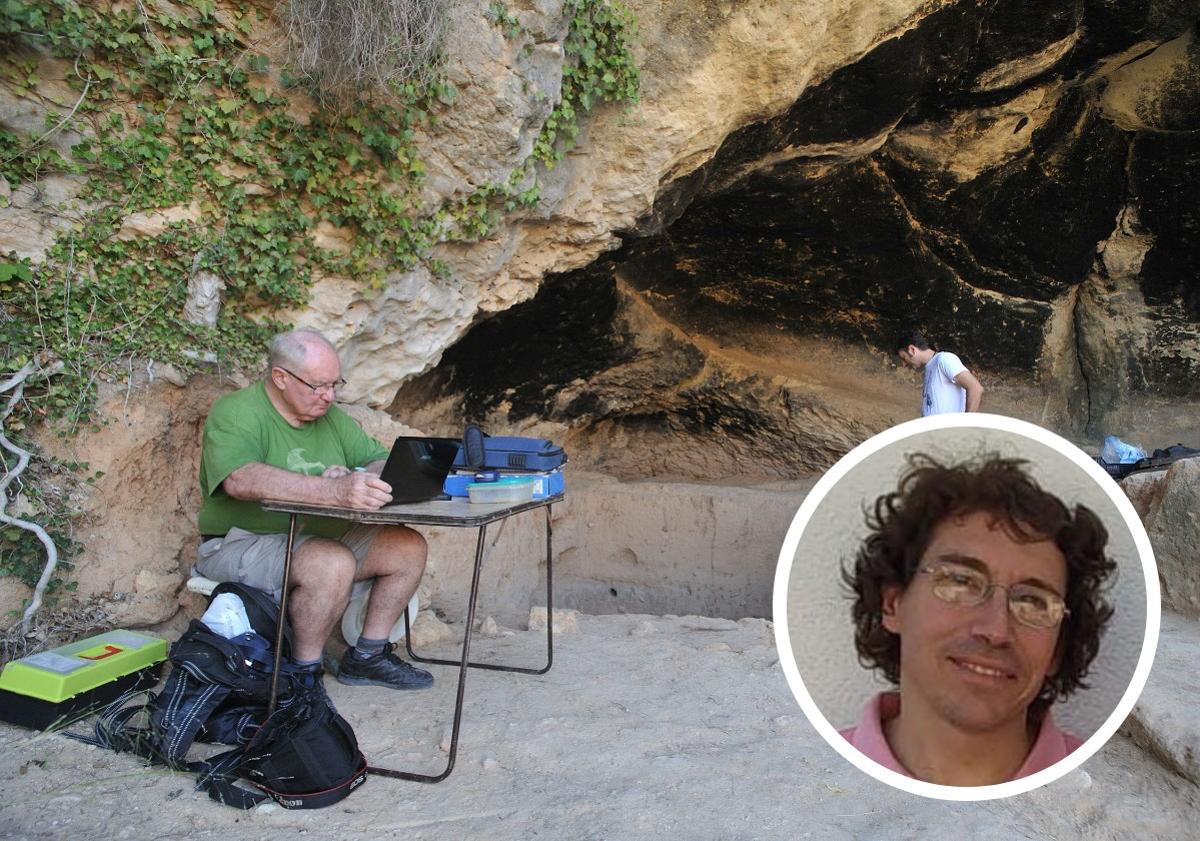

«La excavación y documentación de un yacimiento es muy importante porque es como una escena del crimen, y el trabajo cooperativo resuelve el enigma del sitio», resume la multidisciplinariedad José Yravedra, codirector, con Gonzalo Linares, del proyecto de Palarq. Un estudio sobre el impacto de humanos y carnívoros en los huesos de hace 800.000 años.

Mediante un algoritmo desarrollado en la Universidad Complutense (Madrid), analizan las marcas dejadas en los huesos por los carnívoros (roídas o mordidas) en Cueva Negra y, comparándolas con las de especies que había en la época (leones, leopardos, hienas, lobos, zorros, osos,...), precisan qué carnívoros intervinieron y cómo interferían en el comportamiento humano. Igualmente, se analizan las marcas de humanos (corte, percusión o quemados) y se determina quiénes eran los que cazaban: los humanos, y los carnívoros carroñeaban, por tanto ya había alguna organización social; o los carnívoros, y los humanos carroñeaban en el Pleistoceno Medio. «Esta metodología, que combina varias técnicas con IA y estadística robusta, se empieza a usar en Arqueología y no se ha aplicado nunca en esta época en la Península», especifica Yravedra.

En este enterramiento de la segunda mitad del III milenio aC (Calcolítico), el proyecto de Palarq, que lideran Joaquín Lomba y María Haber (UMU) y Sonia Díaz (Universidad de Valladolid), intenta conocer mejor la cronología y fases de esta tumba, que albergó restos de 1.348 personas, el más numeroso de la Prehistoria europea, y 55 cánidos, depositados en dos fases separadas por 80 años.

Las nuevas fechas obtenidas por C14, ahora casi 40, lo convierten «en el mejor datado de la Edad del Cobre regional»; y su combinación con los restos hacen del yacimiento una referencia en el estudio de poblaciones antiguas a nivel nacional e internacional.

«Estos análisis, que tratan de ajustar el periodo de uso del cementerio y determinar si hay cambios en la actividad de los individuos en el tiempo y según el género, se encuadran en un proyecto multidisciplinar más amplio, Vida y muerte en Camino del Molino, en el que participan genetistas, investigadores del cálculo dental, antropólogas, zooarqueólogos, estudiosos de la dieta a partir de isótopos,... Multitud de especialistas de la UMU y otras instituciones nacionales e internacionales», cuenta Lomba.

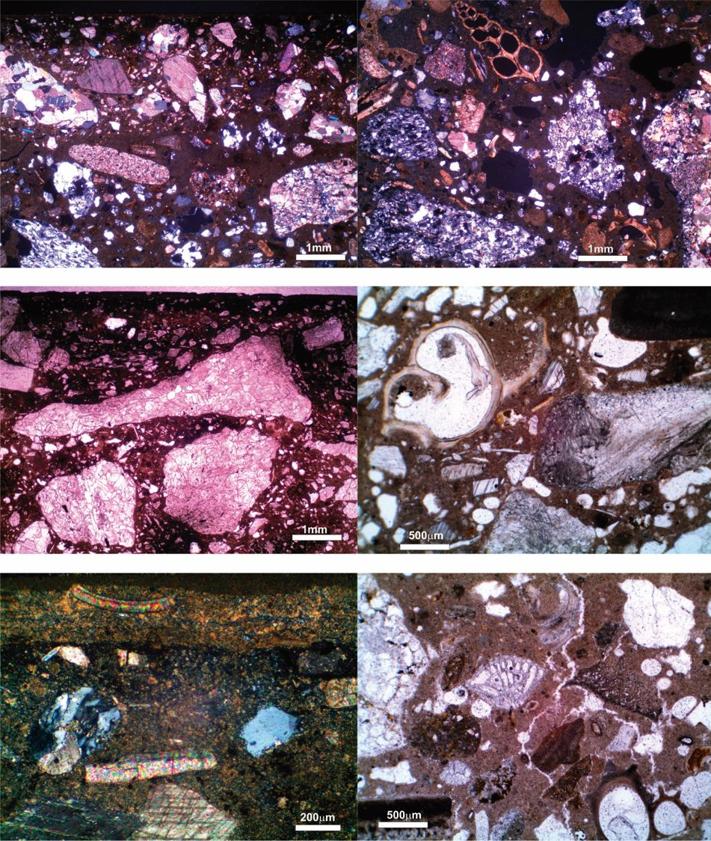

«Cartagena es la ciudad que más conjuntos pictóricos de época romana expone», afirma Alicia Fernández, de la UMU y directora del proyecto de Palarq. Eso, sus investigaciones y las de Gonzalo Castillo, sitúan la ciudad como referencia en los estudios de pintura mural romana en España. Pero «hay una gran laguna en la composición mineral de morteros y pigmentos. El objetivo es completar el conocimiento sobre este artesanado en espacios públicos de Carthago Nova mediante análisis arqueométricos sobre los morteros y el estudio de las zonas de extracción, para conocer en detalle las dinámicas del trabajo pictórico en el Teatro Romano, el Atrio y las termas anexas, el Augusteum o las termas del Foro, y compararlo con las domésticas».

Con la técnica de lámina delgada, se identifican rocas, minerales y restos fósiles insertos para definir la procedencia del material y comprender las dinámicas artesanales e identificar cambios entre producciones del siglo I y II dC; similitudes o diferencias entre espacios públicos con funciones diferentes o entre espacios públicos y privados; y ahondar en las recetas de morteros y disposición de capas de cada taller.

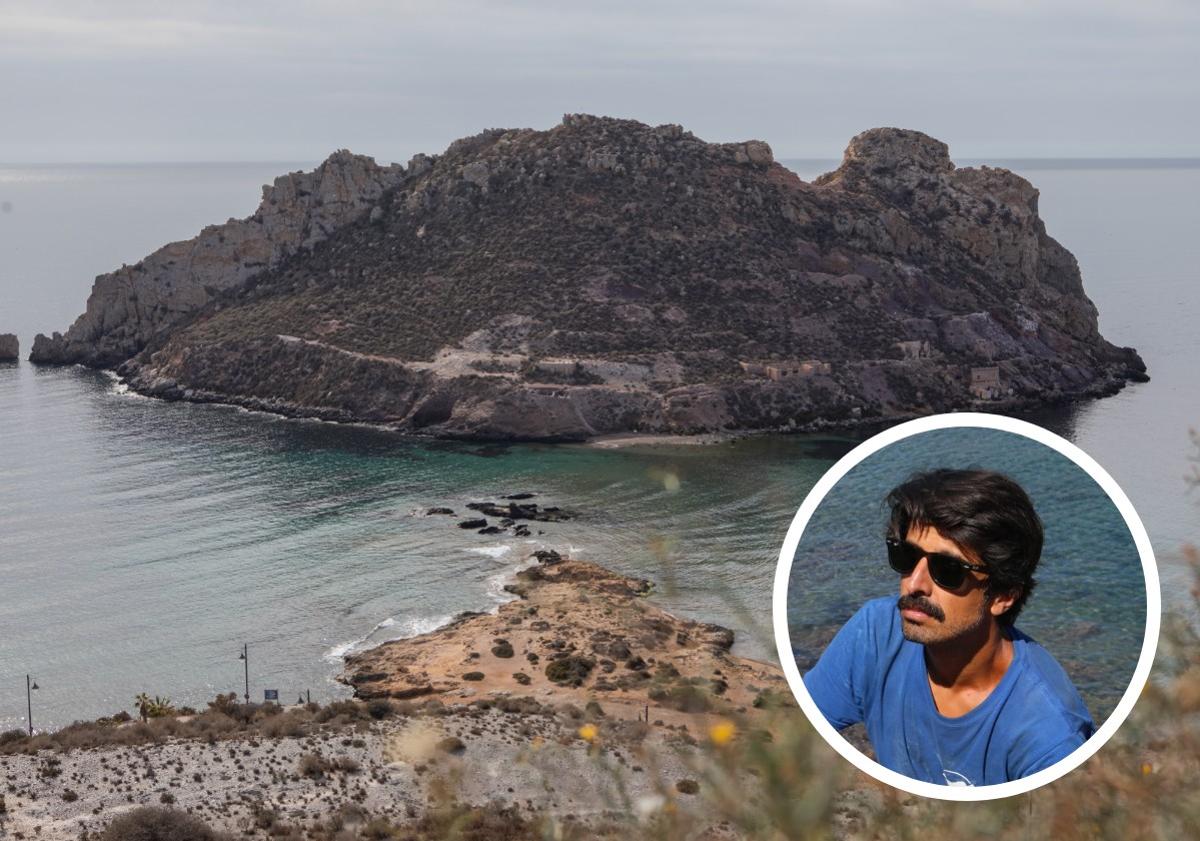

Liderado por el CSIC (Alejandro Quevedo) y el Ayuntamiento de Águilas (Juan de Dios Hernández), en la Isla del Fraile se han documentado desde 2020 almacenes destruidos violentamente mediado el s V dC. En el más importante, se hallaron 9 ánforas, la mayoría del actual Túnez. También había un ejemplar posiblemente producido en Águilas, centro alfarero en el IV-V dC, o en la propia isla.

«Su conservación y metodología de excavación permitieron analizar los residuos metabolómicos, que financió Palarq, con el francés Nicolas Garnier», cuenta Quevedo. Esta aproximación interdisciplinar analiza las moléculas de la pared de las ánforas. «Los primeros resultados han sido sorprendentes. Parte de las ánforas se impermeabilizaron con resina de coníferas y contenían… ¡vino blanco! Su consumo no era excepcional en la época, pero se conoce menos que otros productos y se documenta ahora su circulación en Hispania en el s V dC».

«Con este estudio, se comprende mejor el comercio en los últimos siglos del Imperio Romano, pero plantea interrogantes. Varias de las ánforas de vino eran de formas distintas. ¿Su contenido original era otro y fueron rellenadas con vino blanco de la región? La investigación comienza ahora, pero el respaldo de Palarq augura un gran avance en la comprensión de este yacimiento».

Mediante luminiscencia ópticamente estimulada (OSL), Palarq financia un proyecto de Jorge A. Eiroa y Jorge Sanjurjo, cuyos análisis permitirán dilucidar un problema de datación en el conjunto maqbara-oratorio de San Esteban. En diciembre, se realizó la toma de muestras de los tapiales del edificio denominado oratorio (torre-alminar cuadrangular) y de los muros perimetrales del cementerio andalusí. Ocho muestras, de 5 cm de diámetro cada una, que procesará y fechará en el Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal de la Universidad de Coruña Sanjurjo. «Los cristales de los minerales del muro guardan un registro de la última vez que estuvieron al sol», explica Eiroa.

«Queremos saber qué es anterior, uno u otro muro o la torre, relacionada con un edificio posterior, lo que nos permitirá saber cómo se ha formado el cementerio: en un espacio abierto al que luego se añadieron muros de cierre y encima se hizo el edificio; o si se hizo el edificio y junto a él un enterramiento de un personaje significativo», plantea Eiroa. Y cuenta que entre las tumbas han hallado fragmentos metálicos y de vidrio «de un techo perdido cuando se arrasó la zona. Aunque el Islam tiende a igualar en la muerte, hay cierta jerarquía y en Murcia hay casos de cementerios del siglo XII-XIII con santones». Aclarar el proceso de evolución de esta zona del yacimiento de San Esteban es el objetivo de estos análisis que, tras el «lento proceso de laboratorio», esperan tener en junio, «gracias a Palarq, para completar el proyecto».

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras

Fernando López Hernández y Rubén García Bastida

Martin Ruiz Egaña y Javier Bienzobas (gráficos)

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.