Secciones

Servicios

Destacamos

La risa es el recuerdo más potente que tienen todos los amigos de Miguel Hernández (1910-1942). «Una risa espléndida», señala María Victoria Martín González, académica correspondiente de la Real Academia Alfonso X El Sabio, investigadora especialista en las obras de Carmen Conde y ... Miguel Hernández, docente y escritora, que con motivo del 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández empezó a escribir 'Con la alegre tristeza del olivo. Hablando de Miguel Hernández con Carmen Conde', libro que ha editado la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela, dentro de la colección 'Los cuadernos de la tahona'. Escribe el poeta: «Sonreír con la alegre tristeza del olivo. Esperar. No cansarse de esperar la alegría. Sonriamos. Doremos la luz de cada día en esta alegre y triste vanidad del ser vivo (...)». «Es un poema en el que Miguel Hernández utiliza la risa como alegato, la risa es su libertad. Ese recuerdo nítido de Carmen Conde de la risa de Miguel me dio pie al título».

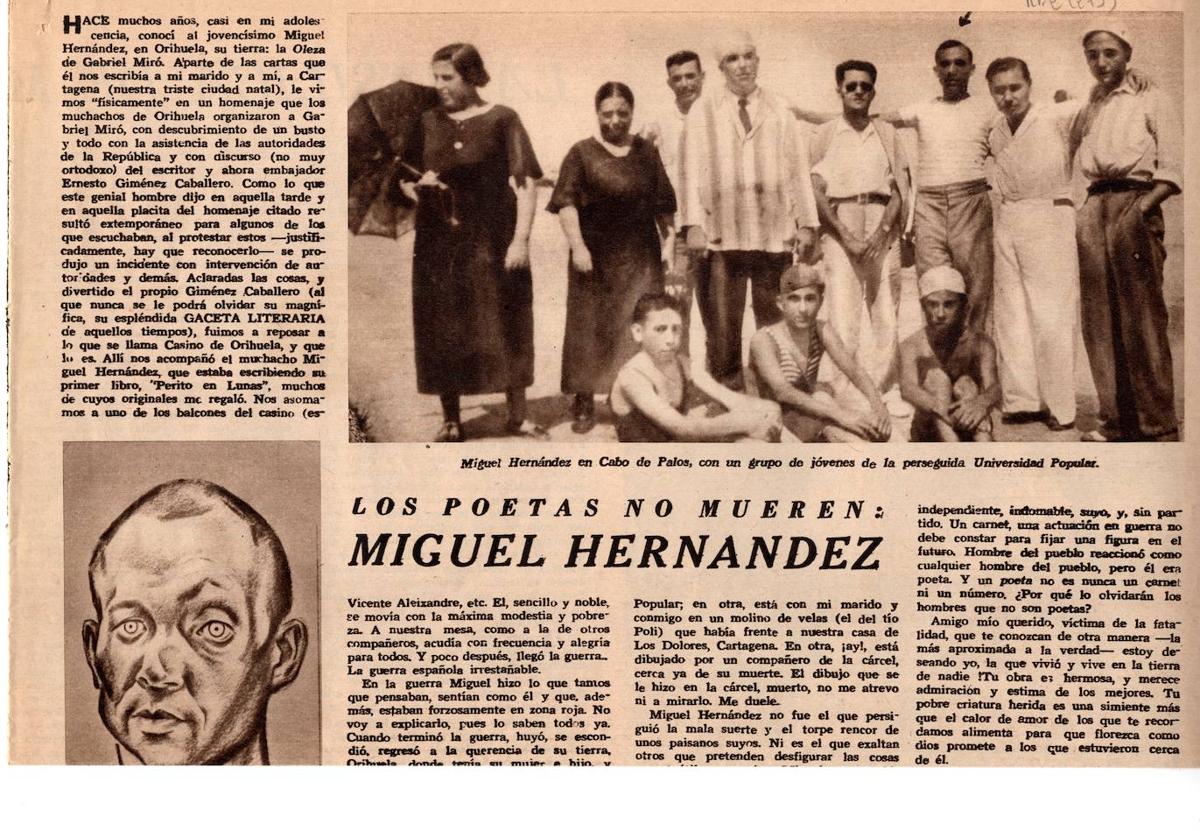

Gracias al «extraordinario fondo documental» del legado de Carmen Conde, María Victoria Martín, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, discípula del catedrático emérito Francisco Javier Díez de Revenga y autora de 'La huella de Miguel Hernández: en Cartagena, La Unión y Cabo de Palos' (Malbec, 2020), ahonda en el universo del autor de 'Perito en lunas'. «Ha sido como medir los latidos del corazón del país a través del tratamiento de su recuerdo. He caminado por la República, por la guerra fratricida y por el miedo de la posguerra; por el trabajo callado e incesante hasta el despertar de los hombres y mujeres en las alboradas de la democracia y su consolidación. He llegado al nacimiento de las dos grandes instituciones protectoras de los legados de Carmen Conde, Antonio Oliver y Miguel Hernández, proyectos asumidos como imprescindibles y necesarios para la historia de España».

–Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, le había preguntado alguna vez sobre el peso que tenía Carmen Conde en el mundo hernandiano, y, en concreto, sobre lo que se conservaba de Miguel Hernández en el fondo documental de la escritora que custodia el Ayuntamiento de Cartagena.

–Principalmente Francisco Javier Díez de Revenga había ido sacando cosas en aniversarios y centenarios, sobre todo la relación de Carmen Conde con Miguel Hernández en poemas. Había constancia de la producción sobre Miguel Hernández, pero cuando yo empiezo a buscar en el archivo encuentro más de 300 referencias que nombran a Miguel. El fondo documental está catalogado y descrito, pero en el cifrado no está todo. Lo que encuentro, gracias a los técnicos del Patronato Municipal Carmen Conde-Antonio Oliver, Caridad Fernández y Fran Garcerá, son recortes de prensa, artículos, reseñas, cartas, agendas... tenemos la suerte de que Carmen guardaba absolutamente todo. En 1978 está en Otawa (Canadá) y le está escribiendo una nota a Josefina Soria en la que le pide que llame a Rodríguez Cánovas que debe tener algo sobre Miguel. Esa nota, por ejemplo, la tenemos gracias a que también tenemos el legado de Josefina Soria en el Ayuntamiento de Cartagena [gracias a la donación de Marisa López Soria]. El nombre de Carmen Conde siempre aparece aparejado al nombre de Miguel Hernández. Lo que hice yo es documentar década a década y hacer un recorrido por toda la memoria de Miguel Hernández.

–Uno de los objetivos del libro es contar cómo se construye la memoria de Miguel Hernández.

–Así es. Miguel Hernández está en la vida de Carmen Conde y Antonio Oliver desde el principio, desde su 'Perito en lunas', que sale en 1933 en la Colección Sudeste, impreso en los talleres de LA VERDAD de Murcia. ¿Y cómo se conocen? En Orihuela. Aunque es un capítulo contado, era necesario volver a hacerlo, pero añadiendo nuevos detalles. Muchos. Porque utilizo para ello documentos de primera mano, egodocumentos, como me gusta llamarlos. Testimonios personales, cartas, notas, fotografías, agendas, dosieres, todo tipo de manuscritos... y esto me permite hacer una cronografía. Por ejemplo, qué está pasando cuando están programando la visita a Sierra Espuña. Cuento, por ejemplo, cómo contactan con la Universidad de Murcia, y cómo se posibilita que vayan a Sierra Espuña, donde conocen a Ramón Sijé. También cómo se va gestionando que la Universidad Popular vaya a la romería lírica de Oleza. Esa gestión que hace Antonio Oliver, que tiene amigos en todas partes, se la estaba contando Carmen Conde a María Cegarra por carta. Las cartas de Sijé a Antonio Oliver y viceversa. Todo esto permite establecer una cronografía y aumenta los datos sobre lo que ya se conocía.

–¿Qué ha disfrutado más?

–Ha sido una labor entrañable, porque me ha permitido ver cómo se va construyendo la memoria desde la censura, desde el silencio, desde esos tiempos tristes. El destino juega su baza. Carmen Conde va a vivir en el inmueble de Vicente Aleixandre en Madrid [la famosa casa de la poesía de Velintonia]. Aleixandre era muy amigo personal de Cayetano Alcázar, marido de Amanda Junquera, y Carmen Conde está refugiada con ellos en Madrid. Tienen tertulias diarias, y Aleixandre considera a Miguel Hernández un hermano menor. Son muy bonitos los recuerdos de Aleixandre sobre Miguel. Las noticias que conocen sobre Miguel Hernández a través de Juan Guerrero llegan a Velintonia. Miguel se muere, está tuberculoso. La mujer de Miguel Hernández recurría a Aleixandre y éste se toma como objetivo proteger a ese niño y a esa mujer que se iba a quedar viuda. Carmen Conde envía 50 pesetas a la viuda. Empiezan a hacer colectas. Intentan no dejar desamparada a esa mujer. Es triste porque se ve el final de Miguel. Carmen Conde conocía algo que Aleixandre no conocía, que es toda la etapa de la juventud y su vínculo con Cartagena a través de la Universidad Popular. Ella se convierte en referente porque solo ella conoce esa parte.

–¿Cuántas veces visita Cartagena el poeta Miguel Hernández?

–Oficialmente dos veces. En 1933 cuando presenta 'Perito en lunas' y en 1935 cuando da una conferencia sobre Lope de Vega. Yo estoy convencida de que esa conferencia fue una justificación para que él pudiera venir a Cartagena. Porque su verdadero interés era escribir el drama 'Los hijos de la piedra'. Él tiene que ir a La Unión, y dinero no tenía. Carmen Conde y Antonio Oliver piensan: quién mejor que Miguel Hernández para dar una conferencia en el tricentenario de Lope de Vega. Aunque Oliver lo tiene todo previsto y presupuestado, eso no aparece, se va viendo después. Es la excusa para que pudiera venir casi una semana, en el mes de agosto de 1935, a Cartagena y La Unión. Va a Cabo de Palos y La Manga, pasa un día con María Cegarra.

–Carmen Conde trabajó en Madrid como Inspectora-Celadora de Estudios del Orfanato de El Pardo, hasta que dimitió en 1935. Ese es el último año en que funciona la Universidad Popular.

–Sí, les da tiempo a hacer ese último curso, ya les cuesta mucho trabajo mantenerse con escasos fondos económicos. Ya empieza a ir todo mal. En 1936 empieza la guerra y Carmen Conde conoce en Valencia en 1937 a María de Gracia Ifach (Pepa Escolano), la gran referente por sus biografías de Miguel Hernández, y es Carmen Conde quien aporta muchos documentos para esos trabajos. Hay una carta abierta a Miguel con una recopilación de todo lo que se va haciendo dentro y fuera de España.

–Antonio Oliver, Carmen Conde y Miguel Hernández son los primeros autores que publican en la Colección Sudeste de Raimundo de los Reyes y José Ballester.

–En julio del 32 el libro de Miguel Hernández 'Perito en lunas' ya está en talleres. Ramón Sijé [escritor, ensayista, periodista y abogado muerto en 1935] le acompaña a casa de Raimundo de los Reyes. El libro se paraliza en algún momento. Hay una carta de Ballester a Oliver de diciembre del 32 en la que se dice que el libro no puede ser porque Miguel es muy exigente. El 2 de octubre habían conocido a Miguel en Orihuela, y hay interés de los amigos en que salga el libro de Miguel, que finalmente es publicado el 20 de enero de 1933. El 29 de julio lo presentará en Cartagena. Gracias a la Universidad Popular de Cartagena Miguel Hernández ya es alguien cuando vuelve a Madrid, porque va con un libro y con su nombre en la revista 'Presencia'. En Madrid se verán y comieron muchas más veces entre 1934 y 1935. La amistad especial empezó a crecer ahí.

–¿Qué piensa Carmen Conde de aquel poeta joven de Orihuela?

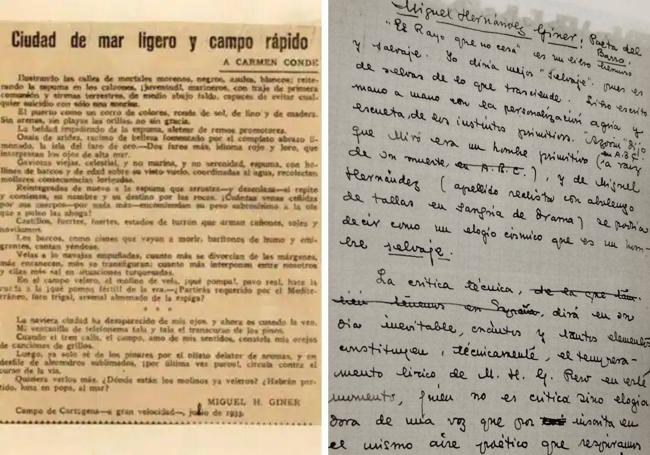

–Hay un escrito que Carmen Conde publica en una revista de Nueva York en 1936, titulado 'Miguel Hernández Giner: poeta del barro', cuyo original manuscrito aparece reproducido en el libro, donde Carmen Conde dice que 'El rayo que no cesa' es un libro salvaje, «porque es de selvas de lo que trasciende, libro escrito mano a mano en la personalización agria y escueta de los instintos primitivos», y acaba diciendo que Miguel Hernández es también «un hombre salvaje». En el libro aparecen el primer guión que Ramón Sijé envía a la prensa, los nueve poemas que regaló Miguel Hernández a Carmen Conde y Antonio Oliver en 1932, la carta de Miguel con los poemas 'Venus marítima', 'Higo' y 'Espina –leve'... Ambos se ocuparon de Miguel desde el principio, sabían que era una persona que iba a apuntar muy alto. En el año 40 Carmen Conde anota en su agenda, en una reunión con Vicente Aleixandre, que sufre porque España va a perder a un gran poeta. En la correspondencia se ven los homenajes íntimos, en silencio, que le hacen los amigos a Miguel Hernández a su muerte. Lo vemos en las cartas de los amigos de la Academia de La Murta, en Murcia, a la que pertenecían José Ballester, Dictinio del Castillo, Luis Garay y Antonio Oliver, entre otros. En un momento digo que he tratado de construir el edificio de la memoria de Miguel Hernández.

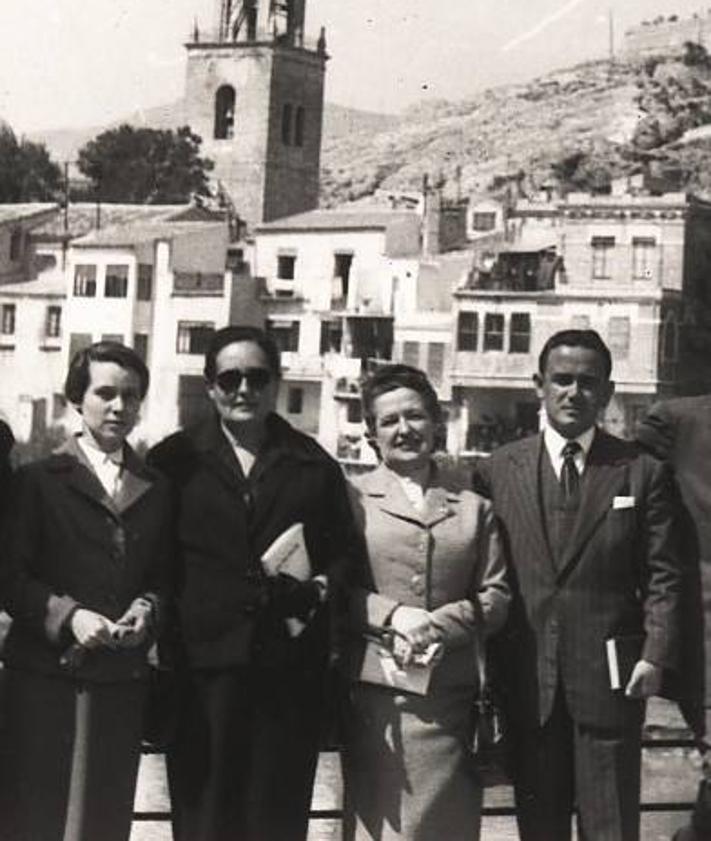

–En 1985 se hace un homenaje en España a tres poetas que simbolizan el horror de la guerra, Antonio Machado, Miguel Hernández y Federico García Lorca.

–Es un momento de apertura. El llamado 'Tren de la poesía' parte de Collioure, en Francia, donde muere Antonio Machado, y viaja por las ciudades de los poetas. Carmen Conde está en el comité de honor. ¡No se pierde una esta mujer!

–Carmen Conde optó por permanecer en España tras la guerra. ¿Su vida fue un calvario?

–Tuvo que llevar una vida clandestina, oculta. Estaba vigilada por la censura y escribía con seudónimos. Incluso en los cuentos infantiles sus personajes femeninos son rebeldes. La gata Centenito es distinta a todas las demás gatas. Hay una nota de agenda en la que dice «la censura contra Chismecita», una advertencia a Cayetano Alcázar para que le diga a su amiga, Carmen, que lleve cuidado. Carmen vive en el sótano de la casa de Cayetano y Amanda y oía perfectamente cuando iban a preguntar por ella.

–¿Qué no se cansa de decir?

–Que Carmen Conde es la mujer más fascinante que te puedas imaginar. Acaba 1927 con dos cartas importantes: una de Gabriel Miró y otra de Ernestina de Champourcín, poeta destacada de la Generación del 27, que formó parte desde su creación del Lyceum Club Femenino. Hay un epistolario formidable entre la hija de Gabriel Miró, Clemencia Miró, Ernestina y Carmen. Las cartas entre Ernestina y Carmen están ya publicadas. Carmen es para ellas alguien insustituible en sus vidas, y viaja a Madrid, la invitan al Lyceum Club Femenino y Carmen conoce el mismo día a Gabriel Miró y a Juan Ramón Jiménez. En casa de Juan Ramón la adoraban, lo mismo que en la casa de Gabriel Miró. Para los tiempos de la Universidad Popular ella utiliza muy bien todas esas redes, y Ernestina le dice, no te preocupes que estaremos pendiente de tu proyecto y haremos lo que esté en nuestras manos. Si Carmen Conde hubiese tenido internet en sus manos hubiera sido la bomba.

–Usted destaca la valentía de Carmen Conde en los años 40.

–Sí, porque es la primera mujer que se atreve a hablar públicamente y a pronunciar el nombre de Miguel Hernández como amigo suyo. En 1945, en una revista juvenil, 'Halcón'. Lo interesante es cómo se burlaba la censura en ese momento. En 1947 ella trabajaba en la radio, tenía un programa infantil. Me gustaría sacar a fondo toda la trascendencia de Carmen Conde en la radio. Pues bien, encontré un guión del 47 en el que habla del poeta Miguel Hernández que nació en 1910 y murió en 1942 y de los poemas que escribe a su hijo. Es decir, toca el corazón de los padres a través de los niños. Pero nombra a Miguel, no se esconde. Ya como Académica de la Lengua recuerda a Miguel Hernández como «un símbolo imborrable, y los símbolos, si auténticos, no mueren. Miguel vive. Lo sentimos cerca».

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.