Secciones

Servicios

Destacamos

A veces da la sensación de que lo más importante que nos ha pasado a todos fue la Guerra Civil. Incluso los que nacimos 30 o 50 años después de su final sentimos el peso de algo que, a la mínima, se hace presente generando división y haciendo todo como antiguo, rancio y frío. El blanco y negro persigue a todo español que piense.

Sin embargo quisimos que fuese de otra manera. La Institución Libre de Enseñanza (ILE) materializó el deseo de una España mejor, europea, moderna y abierta. En su corta vida, de 1876 a 1939, sobre la filosofía krausista de Julián Sainz del Río y desde la Universidad Central de Madrid, contaminó el pensamiento español e incidió en la cultura de su tiempo de manera decisiva. Lo que quiso para el país Giner de los Ríos no tenía parangón. Desde la formación de élites intelectuales y artísticas en la Residencia de Estudiantes hasta la democratización del conocimiento que fueron las Misiones Pedagógicas todo rezuma un optimismo que, con la distancia del tiempo, resulta emocionante. Era un deseo en colores. Desde los grandes proyectos, como 'Revista de Occidente', creada por Ortega y Gasset, hasta la última publicación de su tiempo, el espíritu renovador de la ILE es una constante en el paisaje editorial moderno nacional, que tuvo a las revistas como vías de expresión y difusión. La propia Institución tuvo su boletín en el escribieron Darwin, Tolstoi, Ramón y Cajal, Unamuno, María Montessori, Pérez Galdós, Rabindranath Tagore, H. G. Wells... es difícil imaginar una nómina así en aquella España atrasada, con índices de analfabetismo intolerables, siempre estancada en un siglo XIX que no terminaba de irse nunca.

El Suplemento Literario de LA VERDAD es parte ese deseo de modernidad que crecerá con 'Verso y Prosa' culminando con 'Sudeste' la (casi) década luminosa del siglo XX. En el último número del Suplemento los murcianos leyeron el 'Romancero Gitano' de Federico. Ya estaban acostumbrados a los Machado, Salinas, Guillén y a Juan Ramón Jiménez, personaje central en casi todo lo que entonces acaeció. LA VERDAD leyó correctamente la época e hizo posible que Murcia estuviese en aquel tren de universalidad y futuro, tal y como se ha analizado durante estos dos últimos meses.

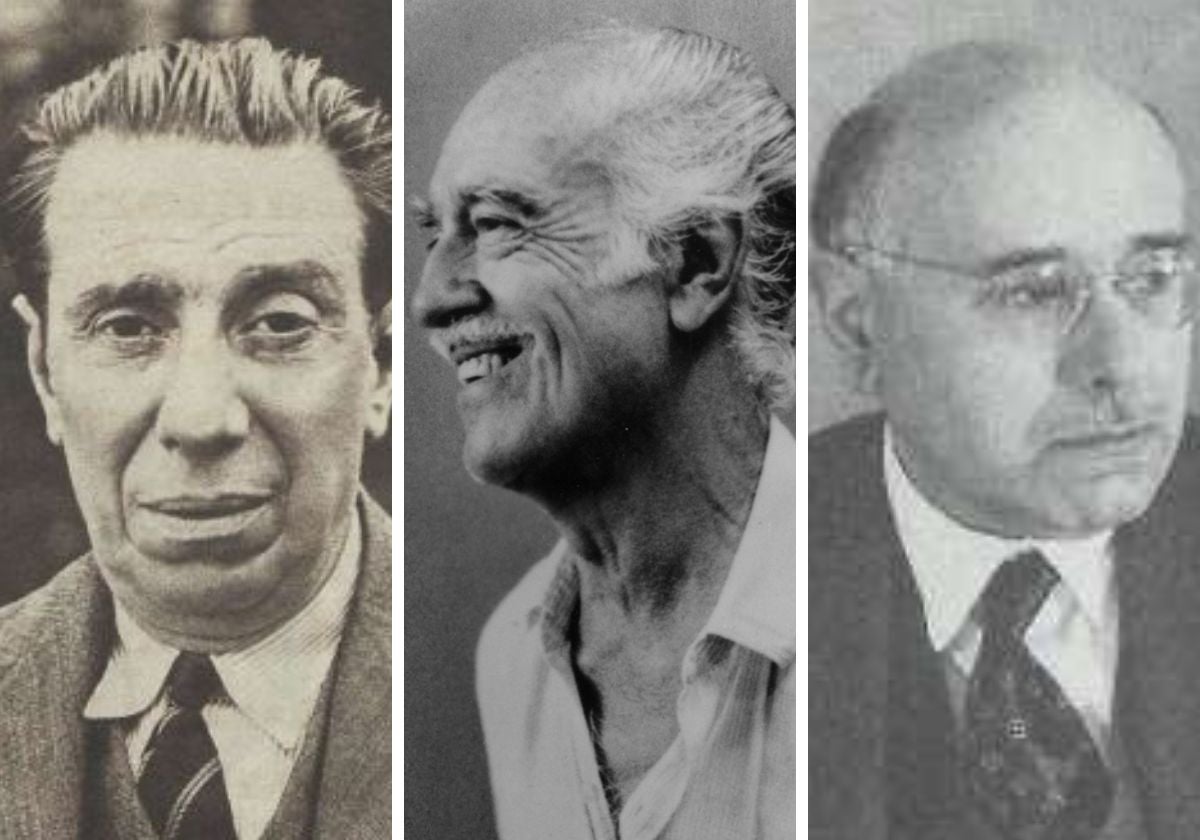

En 'La Edad de Plata. Cien años del Suplemento Literario de LA VERDAD' hay dos plantas bien diferenciadas. La baja cuenta cómo en aquella ciudad agraria y conservadora un grupo de pintores, en un piso de la calle Riquelme, abrieron las ventanas a lo que ocurría en Madrid o París y cómo dos agitadores culturales, José Ballester y Juan Guerrero Ruiz, fueron los conectores de todo.

La planta alta rinde homenaje a los artistas que participaron en las tres revistas, como se ha explicado ya. No todos los artistas alcanzaron el mismo grado de compromiso con Guerrero y Ballester, como es lógico. Picasso solo mandó unas fotos mientras Palencia envió dibujos que ni se llegaron a publicar, por ejemplo. Dalí fue tan cercano como Solana exóticamente distante. Sobre esta exposición se abren otras muchas. La más necesaria sería la de la correspondencia de Guerrero con todos ellos, conservada con celo y rigor por Ana, su nieta y su familia, o poder un d ía mostrar completa la colección privada, hasta ahora inédita, de dibujos de Gaya, de la que solo hemos podido mostrar una parte. Una buena exposición da lugar a otras, no cierra puertas sino que las abre.

En esta planta que agrupa a lo mejor del arte español de la primera mitad del siglo hay un muro del que cuelgan dos obras que parecen antagónicas, casi enfrentadas. A la izquierda, una pieza casi totalmente negra, abstracta, dedicada en inglés a un tal Harold. A la derecha, una vista interior de una vivienda, una acuarela de un estilo figurativo amable. A la izquierda Esteban Vicente, a la derecha Juan Bonafé, ambos colaboradores de Ballester y Guerrero. Las dos obras están pintadas al poco de acabar la Guerra Civil. Las dos son significativas, la de Vicente está dedicada nada menos que a Harold Rosenberg, el filósofo y crítico neoyorkino. La segunda fue portada de la exposición de Bonafé en el Museo Ramón Gaya en 1991.

Antes de la Guerra, Vicente y Bonafé fueron muy amigos. Tanto que compartieron estudio en el número 7 del madrileño paseo del Prado. En los años 20 y 30 las fotos del segoviano en la casa de Bonafé en La Alberca muestran la vida casi en familia de dos jóvenes apuestos y modernos. Son de ese blanco y negro que pide color, lleno de sonrisas y camisas blancas. En aquel tiempo la pintura de ambos, figurativa, no estaba tan lejos, crecían de formas paralelas, hasta que las líneas se fueron bifurcando. En un momento determinado llegó el otro blanco y negro, el del Guernica y las batallas por el Puente de los Franceses. El del 'No pasarán' y la gente hacinada en el puerto de Alicante, los campos de concentración. Y el exilio.

El de Vicente fue exterior. Se instaló en Nueva York y formó parte del Club de Artistas que, en la calle 9, representó la primera gran generación de artistas estadounidenses. Fue parte de una lista mítica de nombres: Jackson Pollock, Mark Rothko, Lee Krassner, de Kooning o Elsworth Kelly formaban su círculo. Su pintura bebía de aquellas fórmulas internacionales y a la vez profundamente americanas. Bonafé sufrió ese silencio frío que fue el exilio interior. De alguna forma permaneció fiel a aquella pintura que conoció en el Museo del Prado, que copió para las Misiones Pedagógicas, que llevaba una carga de lírica que, de otra manera, Vicente llevó al expresionismo abstracto.

Si el lector visita la exposición debería detenerse ante estos dos cuadros, que parecen chocar. Encontrará en una mirada las dos vías que tomaron después de la Guerra Civil los artistas que formaron parte del sueño que duró de 1923 a 1932. La ruptura estruendosa de las tendencias internacionales y el recogimiento intimista de la esencia. Ruptura frente a tradición, abstracción frente a figuración, Nueva York y La Alberca. Dos mundos en una pared y dos universos. Dos concepciones del arte y de la vida.

El final del sueño fue, en realidad, el final de muchos sueños.

Publicidad

Jon Garay y Gonzalo de las Heras

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.