Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

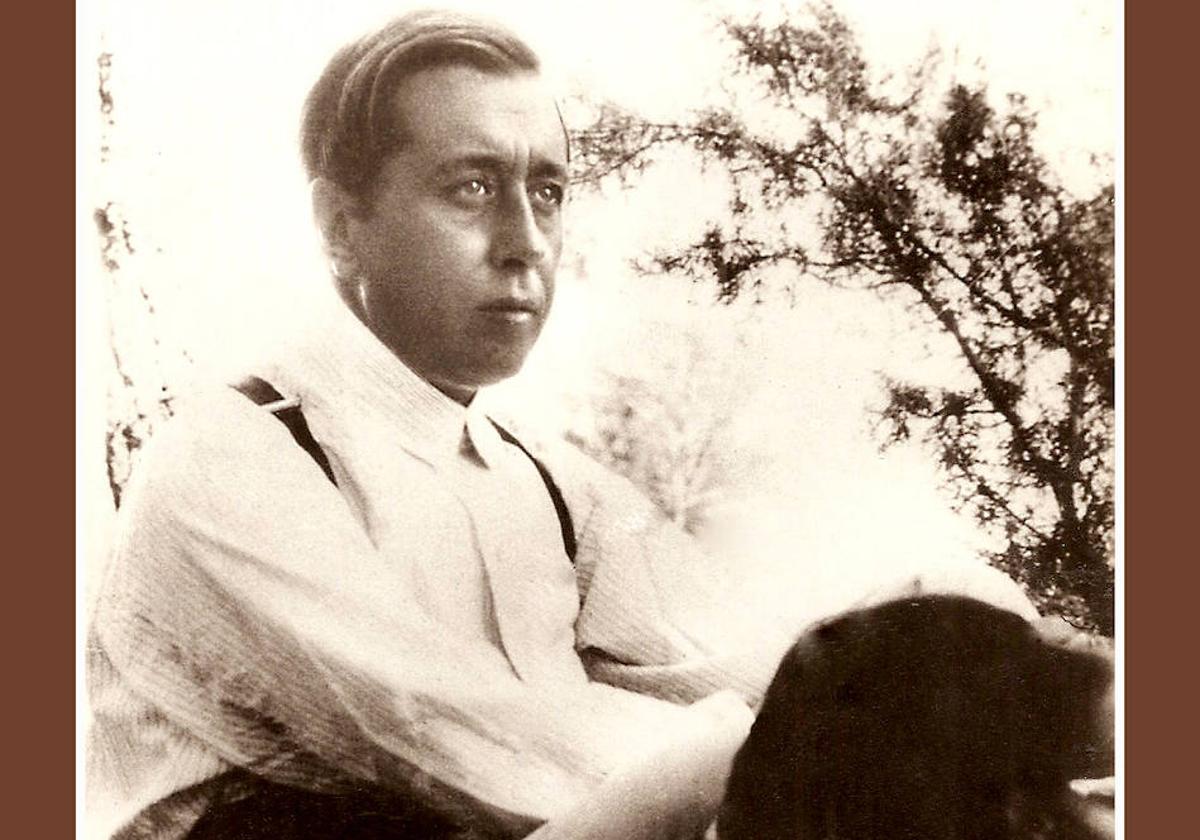

La Academia de Buenas Letras de Granada acaba de publicar en la colección Mirto Academia 'Gabriel Miró, maestro de la modernidad' (Alhulia, 2024), una verdadera joya con la firma del catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Murcia Francisco Javier Díez de Revenga (Murcia, 1946), investigador de referencia de los autores incluidos y excluidos en la llamada Generación del 27.

Miembro de cuatro academias [Real Academia Alfonso X de Murcia (1974), Real Academia de la Historia (1993), Real Academia Sevillana de Buenas Letras (2013) y Academia de Buenas Letras de Granada (2016)] y cronista oficial de Murcia desde 2013, Díez de Revenga cuenta a LA VERDAD que los textos incluidos en este volumen son ponencias leídas en congresos en su mayor parte, reformadas y retocadas para evitar repeticiones, «y hay mucho de Murcia, que es lo original y la mayor aportación».

El emérito profesor ya fue el editor literario en su momento de 'Corpus y otros cuentos', aparecido en Clásicos Castalia, cuyo estudio preliminar está prácticamente entero recogido en 'Gabriel Miró, maestro de la modernidad', así como el prólogo que escribió para una edición de 'Libro de Sigüenza' que está reproduciendo en facsímil Renacimiento de la edición original de 1936. ¿Ha tenido mala suerte Gabriel Miró (Alicante, 1879-Madrid, 1930)? ¿Sigue recibiendo atenciones sólo desde el ámbito académico? Según Díez de Revenga, «Gabriel Miró ha tenido la suerte que han tenido todos los escritores». Ni más ni menos.

Da nombre al premio de cuentos de Fundación Mediterráneo, uno de los certámenes literarios con mayor prestigio y más antiguos de España, que este 2024 alcanza su 62ª edición [4.000 euros de dotación]. «En Alicante, además del premio de Fundación Mediterráneo, y donde le tienen una devoción absoluta, está la Biblioteca Gabriel Miró [que desde su creación dependió de la Obra Social CAM]».

Son preciosas las impresiones que deja Murcia en el alma y el corazón de Miró: «¡Velos de niebla, luz de luna, beso largo de toda la noche de olor de azahares, palidez de cielo, de río y de flores, hacéis del paisaje murciano virgen desfallecida de amor que espera al esposo como la amada del Cantar de los Cantares! ¡Paisaje voluptuoso y fragante de la noche de luna y naranjos floridos, paisaje novia, mi alma te besa desde la paz augusta del paisaje magno, rudo y fragoso de Alcoy!», escribe desde Cotes Altas en septiembre de 1908 en el 'Diario de Alicante'.

Díez de Revenga apunta como dato curioso que el abuelo materno de Gabriel Francisco Víctor Miró Ferrer -nombre completo-, Francisco Ferrer, y la madre de éste, Vicenta, que murió ahogada en una riada del Segura, eran murcianos. En su novela 'Amores de Antón Hernando', luego llamada 'Niño y grande', se habla de su infancia en Murcia y describe el huerto, la casa, las acequias «de quijeros muy espesos, de hierbas, de agua limpia, trémula, peinada por las matas caedizas, parecían sendas estremecidas, resplandecientes y vivas», la barraca de la familia labradora, «con su cruz de ciprés bendito, el hastial siempre encalado...», la parra vieja, el follaje de dos olmos...

Hubo una época, recuerda el prestigioso catedrático de la Universidad de Murcia, en que Gabriel Miró fue «el maestro de todos, por eso digo que Miró fue el maestro de la modernidad». La misma Carmen Conde, primera mujer en acceder a la Real Academia Española, a finales de los 70, fue una de sus discípulas.

Pero argumenta Díez de Revenga que «la relación de todos los escritores levantinos de los años veinte con Gabriel Miró fue muy intensa, y el gran prosista, el autor de 'Nuestro padre san Daniel' y 'El obispo leproso', creó escuela entre sus coetáneos y coterráneos de Alicante, de Orihuela, de Murcia, de Cartagena, de Yecla, de Lorca, de La Unión... Los nombres de José María Ballesteros, Ramón Sijé, Miguel Hernández, María Cegarra, Gabriel Sijé, Antonio Oliver Belmás, Carmen Conde, Andrés Sobejano, José Ballester, José Pérez Bojart, Andrés Cegarra Salcedo, Antonio Para Vico, José Rodríguez Cánovas, Francisco Martínez Corbalán, Miguel Gimeno Castellar, Juan Guerrero Ruiz, Raimundo de los Reyes y otros muchos forman parte de una promoción de escritores que admiraron al gran prosista levantino, escribieron sobre él, lo homenajearon y se sintieron prendidos a su obra por afinidad intelectual».

«Es un personaje muy interesante», admite Díez de Revenga, «porque fue un gran escritor, por supuesto. Y lo que escribió en el género breve, en narración corta, en cuentos, es de los mejores del siglo XX, con Ramón Pérez de Ayala (1880-1962 ). Es heredero de la tradición y coetáneo casi de Azorín [otra gloria alicantina, su casa-museo de Monóvar es sumamente entretenida, y funciona como centro de investigación, bajo el auspicio de Fundación Mediterráneo]. En el viaje por la literatura del siglo XX en España, Gabriel Miró es «una escala obligada».

«Cuando yo daba clases era el sitio de descanso entre los autores de principios del siglo, los mal llamados 'Generación del 98', y los del 27. Miró y Pérez de Ayala eran el sitio intermedio. Aquí en Murcia, Miró entra mejor, pero te puedo asegurar que a lo largo de mis muchos años la gente lo descubrió cuando dio clases conmigo porque antes no había ocasión de haber leído 'Nuestro padre san Daniel' y 'El obispo leproso' [las dos partes de una novela en la que se nos muestra la vida y la muerte de una ciudad levítica, Oleza], pero tiene también otra novela fabulosa, 'Las cerezas del cementerio' (1910), que cierra su primera etapa y a la que le dedico uno de los capítulos», recuerda el provecto profesor.

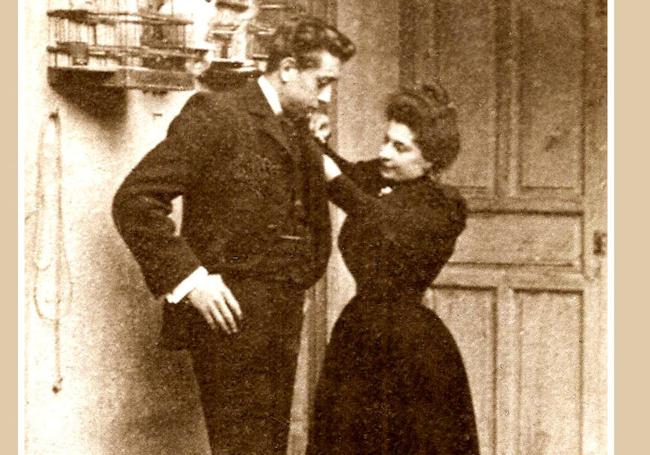

En 'Las cerezas del cementerio' tenemos como protagonista «a Félix Valdivia, joven impulsivo, amante, «romántico» y descreído nietzscheano, que atraviesa, en su efímero y breve paso por la vida, un enjambre de oscuras pasiones, representado por los personajes que le rodean o que rodean a su amada Beatriz, su «madrina», encarnación del amor natural, puro e imposible, e inalcanzable para el personaje». Un personaje mironiano que para Mariano Baquero Goyanes tiene «tonalidad quijotesca» y que en algún momento, según Díez de Revenga, llega a ser como Sigüenza («el trasunto del propio Miró»).

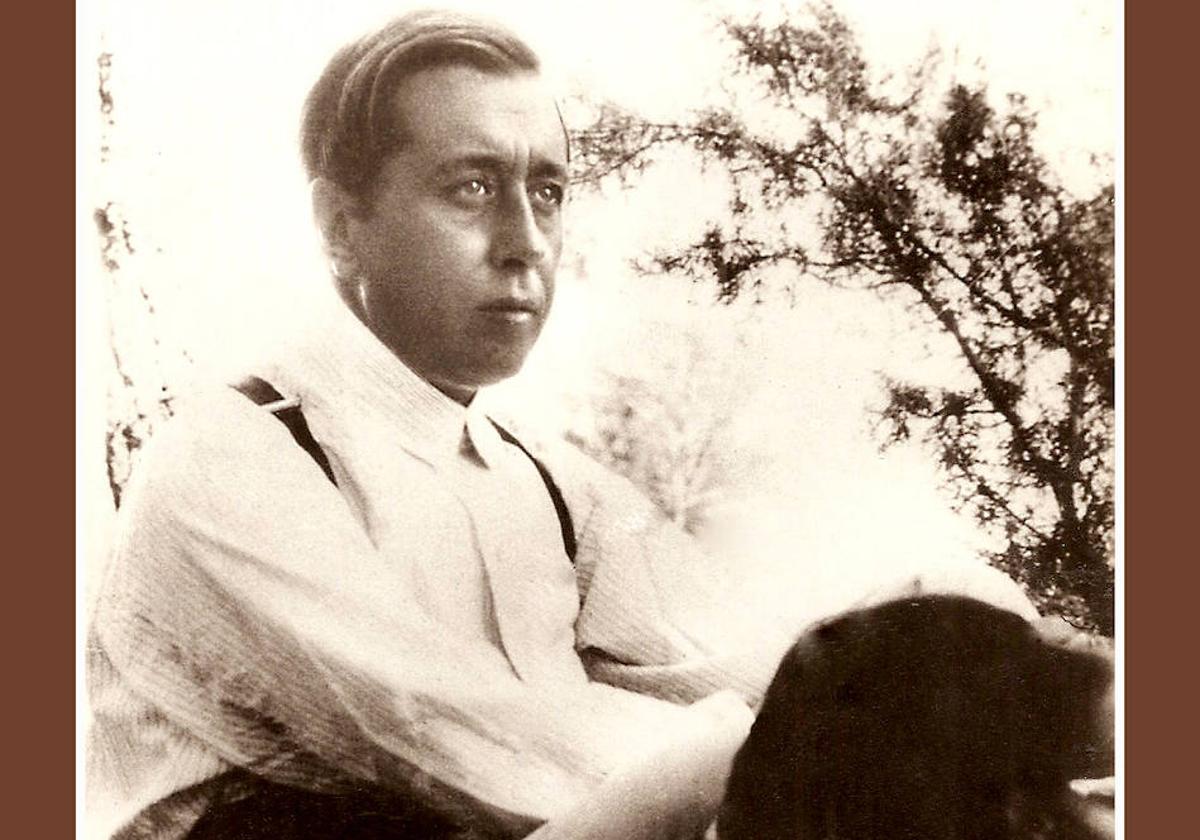

Para Dámaso Alonso, Miró fue «el gran poeta de la prosa», y en sus alabados cuentos «critica diferentes aspectos de la sociedad, al tiempo que realiza agudas reflexiones sobre los comportamientos tanto individuales como colectivos de los personajes que pueblan sus páginas». Salvador Rueda lo describe así en 'El Bazar Murciano' cuando lo anuncia como nuevo colaborador y se dirige, especialmente, al público infantil: «¿No sabéis quién es, queridos pequeñuelos? Es Gabriel Miró, un poeta admirable que narra en prosa ternuras de la vida, que analiza almas, y las muestra en sus libros hermosos como en vitrinas de un subido precio literario. Gabriel Miró, mis amados pequeños, es un hombre alto, rubio, inefable, un príncipe de magia que Dios ha puesto en los corazones, los cuales escudriña amorosamente para después referir lo que pasa en ellos y producir un encanto con la pluma, que no tiene parecido con el de ningún otro escritor».

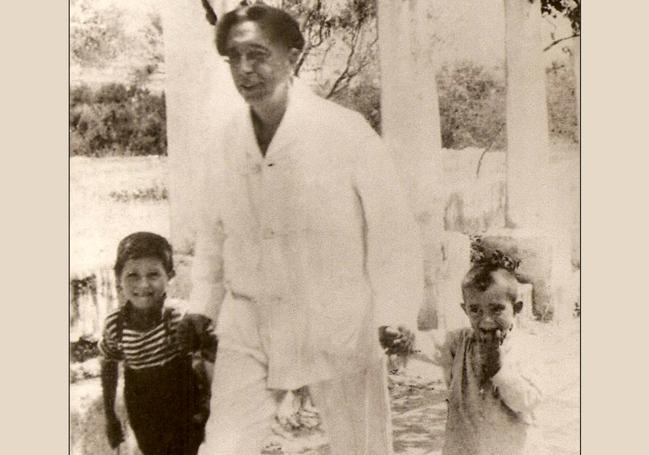

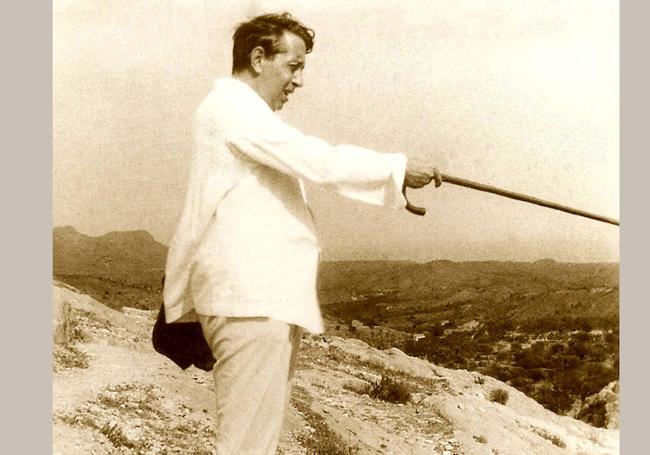

Como «alicantino furibundo», «muy terrero, como Azorín», sus veranos los pasaba en Polop. Vivió siempre de empleos diversos. Era licenciado en Derecho, recuerda Díez de Revenga en 'Gabriel Miró, maestro de la modernidad', y tras su segundo fracaso en oposiciones de Judicatura, sobrevivió con su mujer, Clemencia, y dos hijas, Clemencia y Olimpia, «con un modesto empleo interino de oficial de la dirección del Hospital de San Juan de Dios de la Diputación alicantina».

Llega a oídos de los críticos como escritor publicando una novela corta, 'Nómada' (1908), subtitulada 'De la falta de amor'. «Luego ya consiguió entrar de funcionario, y acabó con un alto cargo en Madrid porque estaba en el Ministerio de Instrucción Pública y era el secretario de los premios nacionales. De hecho, entre otros, lo ganan Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Gerardo Diego... él era siempre el secretario y los jurados los ponía Miró, ya fuera Menéndez Pidal, Antonio Machado...».

Murió muy joven, de un ataque de apendicitis, y fue enterrado el día de la Ascensión. Juan Guerrero Ruiz asiste al sepelio y el día del entierro, el 28 de mayo de 1930, escribe a José Ballester: «Murcia está presente en la obra de Gabriel Miró, y él la tenía por hermana de la tierra suya». Guerrero le recomienda, desde Madrid, hacer un homenaje a Miró, y lo hicieron, con el primer número de la revista 'Sudeste'.

Olimpia Miró llegó a ser muy amiga de Carmen Conde, para quien sus tres maestros, por encima del entorno provincial y de Oliver Belmás, fueron Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró y Gabriela Mistral. Los tres publicaron en el Suplemento Literario de LA VERDAD entre 1923 y 1926. De hecho, cuenta Díez de Revenga que la primera vez que Carmen Conde va a conocer a Jiménez en Madrid también visita la casa de Gabriel Miró, «y ahí es donde conoce a su hija y se hacen amigas».

«Lo cierto es que Gabriel Miró tenía discípulos por todos lados», insiste Díez de Revenga. «Se llevaba bien con todo el mundo. Estaba Miró más bien en la novela, en la novela breve, en las colecciones de novela, en la novela semanal... un mundo diferente al de Juan Ramón Jiménez. Lo mismo que con Azorín y Juan Ramón Jiménez, ya que encontramos a Juan Ramón en el homenaje a Azorín. Eran gente cuidadosa y se respetaban bien. Pero los jóvenes del 27, desde Salinas a Guillén, Gerardo Diego... todos ellos adoraban a Miró, y cuando se decide hacer las 'Obras completas' de Miró, varios de ellos hacen prólogos, entre ellos Salinas y Dámaso Alonso, y también Unamuno».

Dice Salinas en el prólogo a 'Libro de Sigüenza' que «la obra de Miró se aparece en su grandeza como el desesperado intento de tomar posesión de la tierra, y su penetración en estos terrenos serios, rojos, ásperos de la tierra alicantina, es precisamente el afán de vencer lo que se abraza, de superar lo que se estrecha, es tan trágicamente espiritual, tan expresivo del afán de inmortalidad, como la más alta poesía». «Eso lo dice Salinas, que veraneaba también en la provincia de Alicante, en El Altet. Iba a remar hasta Torrevieja, hay una foto sobre ello, mientras Miró veraneaba en Polop, y en los veranos se veían».

Jorge Guillén le dedica 'Cántico' -tras ganar con el número uno la Cátedra de Literatura Española en 1925, el profesor y poeta vivió un tiempo feliz en Murcia y, a la vez que apoyó la actividad cultural, supo mirar su paisaje, su luz, sus gentes... e incorporarlos a 'Cántico', su obra en marcha en ese tiempo», recordaba en 2023 la profesora Ana Cárceles- a Miró y le dice: «Al único gran poeta que no quiere serlo».

Cuando Guillén viene a Murcia en 1926, a quien conoce es a Miró, y hay unas cartas entre ambos sobre este aspecto. En 1927 Jorge Guillén está en Murcia durante la Semana Santa -una visita que Miró le había recomendado con insistencia para ver el paso de 'La oración del huerto' y el Ángel de Salzillo, que cita, por cierto, en 'El obispo leproso'-. En Jueves Santo escribe a Miró, recordando que ellos se habían conocido un Viernes Santo. «Querido Don Gabriel», dice Guillén. «Fue una tarde de Viernes Santo. No sé cuánto hace. No quiero contarlos. Son muchos más de los computables. (...) ¡Pero estos días son tan suyos! Y más aquí, en Murcia, en su Levante. Estábamos la otra tarde en el Malecón -en el sublime Malecón digo yo casi siempre- y olíamos los alhelíes de un huerto, porque eran muchos y el olor llegaba lejos. Y pasó una señora gruesa de la ciudad, y dijo: 'Huele a procesión de Miércoles Santo'. Le recordamos todos a usted. «¡Sí, parece Gabriel Miró!». Ya que hasta la voz del transeúnte, en estos días, resuena a Oleza».

En esta carta, por cierto, Guillén, buen admirador de Murcia, dice entre paréntesis: «(Orihuela, por cierto, es preciosa: más hermosa que Murcia. ¡Qué magnífica relectura de 'El obispo leproso' es una visita a esa Oleza, aunque menguada, de la realidad)». Guillén le recuerda a continuación su visita a Cabo de Palos: «Subimos al faro con el torrero. Nuevos recuerdos del 'Caracol' suyo. Y ahora, en esta semana, cada día leemos nuestro Evangelio según san Gabriel, el del 'Humo dormido'».

El libro de Díez de Revenga incluye las tres ponencias que dedicó a Miró en congresos organizados por la CAM en sus tiempos brillantes como caja de ahorros, a los que vinieron Gonzalo Sobejano, Víctor García de la Concha, Ricardo Senabre, y profesores como Ian Macdonald, Landeira, Roberta Johnson... La primera de las 50 tesis doctorales que ha dirigido en su carrera Díez de Revenga fue la de su hermana María Josefa Díez de Revenga sobre Vicente Medina, «pero la segunda fue precisamente sobre Gabriel Miró, y la presentó Manuel Ruiz-Funes Fernández, que me había dado a mí clase en la facultad. Esa tesis la utilizó Manolo para las dos ediciones de Cátedra de 'El obispo leproso' y Nuestro padre san Daniel', que fíjate tú qué ediciones, la difusión tan grande que tuvieron».

Díez de Revenga evoca las clases de Mariano Baquero Goyanes, «uno de los grandes especialistas», sobre Miró. «Aquí en Murcia en 1952 la Real Sociedad Económica le pide que haga el discurso inaugural y hace un texto sobre la prosa neomodernista de Gabriel Miró, y al año siguiente hace el de apertura de curso sobre Azorín y Miró. Más que literatura de Murcia, lo que hace es literatura levantina».

Pertenece Miró al desarrollo que se hace en la novela del siglo XX, la llamada novela intelectual, o novela lírica, que surge con 'La voluntad' de Azorín, con 'Amor y pedagogía' de Unamuno, con la 'Sonata de otoño' de Valle-Inclán, con 'Camino de perfección' de Baroja. Las cuatro son de 1902. Gonzalo Sobejano las llama «novelas intelectivas». La cosa psicológica y el personaje reflexivo, que en realidad es el propio autor, como encontramos en 'Otoño en la ciudad' (1936), de José Ballester, uno de tantos discípulos, es influencia de Miró. «Es cuando surgen los alter ego, como hace Miró con Sigüenza, o Azorín, que coge el nombre de su personaje y se le reconoce por él hasta el final».

La prosa de Miró, «rica, intelectual», según Díez de Revenga, tiene mucha imaginación y está enriquecida verbalmente». Los desvalidos, los ancianos, los niños y los animales tienen una presencia destacada. Fue Miró, de hecho, un mito del ecologismo levantino, pues se le considera «el defensor de las plantas, de los animales, del territorio... en el fondo todo eso es Sigüenza». El autor acaba convirtiéndose en el personaje, «y eso es la novela lírica».

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Óscar Beltrán de Otálora y Josemi Benítez (Gráficos)

Lourdes Pérez, Melchor Sáiz-Pardo, Sara I. Belled y Álex Sánchez

Fernando Perals

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.