Cervantes y los moriscos del Valle de Ricote

Es bastante raro que Cervantes se refiera en su 'Quijote' a hechos históricos concretos o lo haga con datos muy definidos. Hay algunos, pero ciertamente Cervantes ha dejado sin especificar momentos y lugares particulares. Por tal razón cobra relieve singular que la expulsión de los moriscos ocupe bastante espacio en la segunda parte del 'Quijote', que se editó en 1615, pero que fue redactada en gran parte en 1614. Tanto el capitulo LIV, como el LXIII y LXV, están dedicados al tema.

JOSÉ MARÍA POZUELO YVANCOS

Viernes, 17 de junio 2016, 07:46

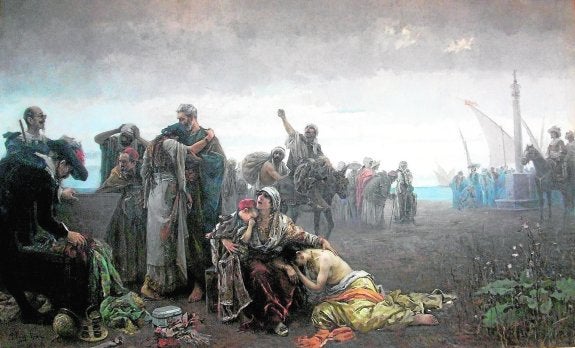

Es bastante raro que Cervantes se refiera en su 'Quijote' a hechos históricos concretos o lo haga con datos muy definidos. Hay algunos, pero ciertamente Cervantes ha dejado sin especificar momentos y lugares particulares. Por tal razón cobra relieve singular que la expulsión de los moriscos ocupe bastante espacio en la segunda parte del 'Quijote', que se editó en 1615, pero que fue redactada en gran parte en 1614. Tanto el capitulo LIV, como el LXIII y LXV, están dedicados al tema. En el capítulo 54 se narra el emocionado encuentro de Sancho con Ricote, el morisco tendero de su lugar, que vuelve a su aldea de incógnito, disfrazado, por no poder hacerlo tras haber sido expulsado y vivir un tiempo en Francia y finalmente en Alemania, donde había recalado. Se encuentra entonces con Sancho, que lo reconoce, justo cuando Sancho se encuentra solo, pues acaba de abandonar el gobierno de la Ínsula Barataria, creada para él por los duques. Los capítulos 63 y 65 vuelven al asunto de la expulsión de los moriscos, pero ahora cuando Don Quijote se halla en Barcelona, a cuya playa arriba un barco en el que viene, asimismo disfrazada en figura de hombre, la hija de Ricote, de nombre Ana Félix, que regresa a España, a la que siente y así lo dice, como lo había proclamado antes Ricote, su verdadera patria.

A nadie se le escapó que la elección por Cervantes del nombre Ricote para su personaje morisco, pero también la decisión de dar tal relieve y tratamiento en su novela a ese dramático asunto de la expulsión, pudo deberse a que se acababa de producir, o posiblemente coincidió cuando estaba escribiendo la segunda parte de su Quijote, la expulsión de los moriscos del Valle de Ricote en Murcia, ocurrida en 1614 y que volvió a poner sobre la mesa el asunto, que fue muy problemático y discutido, de la expulsión de los moriscos de España, hecho que se produjo a partir del bando de 22 de Septiembre de 1609. En esta fecha se les expulsa del reino de Valencia, y durante diferentes fechas de 1610 se produce la expulsión de los moriscos de los reinos de Andalucía, Murcia, las dos Castillas, Aragón y Cataluña. Pero ocurrió, como ha estudiado entre otros Flores Arroyuelo y Francisco Chacón, que a los moriscos del Valle de Ricote les fue concedida la gracia de quedarse en sus tierras de Blanca, Ojós, Ricote, Villanueva etc. En esta exención colaboraron las autoridades murcianas, pues hubo pronunciamientos favorables a los moriscos del Concejo murciano en 1579, e intervención decidida posterior de Luis Fajardo, Adelantado de Castilla en Murcia (y, como se sabe, miembro de la familia que tiene en la Catedral la capilla conocida como de los Vélez). Por esas gestiones (y no lo ocultemos, por el interés económico particular de los nobles dueños de las tierras en las que los moriscos eran sus braceros), se logró que durante cuatro años a los moriscos del Valle de Ricote se les permitiera permanecer en España. El empeño posterior que a favor de la expulsión pusieron Jaime Bleda y el obispo valenciano Ribera, pese a la resistencia del Vaticano, que no tuvo nunca claro el asunto de la expulsión en masa para quienes a sí mismo sse declaraban cristianos, logró que finalmente en 1614 los moriscos de Ricote fueran obligados a embarcar en el puerto de Cartagena para su exilio.

Es muy importante para entender a Cervantes la fecha de 1614, pues seguramente estaba escribiendo entonces la segunda parte del 'Quijote'. De hecho, la aparición de Ricote se da en el capítulo 54, bastante avanzada la segunda parte, pero poco después, en el 59, es cuando don Quijote oye hablar de un falso libro que cuenta sus hazañas, del que es personaje don Álvaro de Tarfe. Ese libro que Cervantes mete en su obra para darle un palo, propinado por el propio Alvaro de Tarfe, quien reconoce al de Cervantes como el verdadero don Quijote, es el conocido como 'Quijote apócrifo', escrito por un tal Alonso Fernández de Avellaneda y publicado también en el año 1614. De tal manera que en capítulos muy próximos de su obra se refiere Cervantes a dos hechos de 1614. Eso y que no puede ser casual el nombre elegido para su morisco, al que 'bautiza' como Ricote, hizo ver a los especialistas -desde el murciano Diego de Clemencín, el primer anotador completo del 'Quijote', pero luego otros como Rodríguez Marin, Vicente Llorens y Francisco Márquez Villanueva, máximo especialista en este tema de la obra de Cervantes- que fue la expulsión de los moriscos del Valle de Ricote la que expoleó a Cervantes para traer un asunto de calado histórico a su obra. Insisto en que no solía hacerlo y menos con tanto detalle, como el que le lleva a nombrar en su obra a Bernardino de Velasco Conde de Salazar, quien fue el encargado de llevar a cabo la ejecución de la medida de expulsión.

Detalles hay muchos en los tres capítulos mencionados del 'Quijote' y no puedo entretenerme aquí en glosarlos, lo que he hecho en un reciente libro. Pero sí querría decir a los lectores de 'La Verdad' que los lean, porque les bastaría la lectura de esos tres capítulos para obtener un tratamiento de todos los aspectos y también de las posiciones encontradas y los argumentos que manejaron en la época, tanto los de quienes estuvieron a favor de la expulsión de los moriscos como los de quienes se mostraron en contra. No hay detalle o argumento del que Cervantes no de cuenta: que estaban muy insertados en la sociedad (Ricote y Sancho son amigos y se tratan con afecto cuando se encuentran), algunos tenían dominio de la lengua castellana, pero otros no mucho, algunos eran practicantes devotos convertidos al cristianismo (aunque fuera fingiendo en algunos, también se admite), pero otros eran menos religiosos (Ricote desea que Dios le indique cómo mejor servirle); que pasaron penalidades, porque en las tierras moras del Norte de Africa a las que llegaron los sintieron y trataron como extranjeros -de hecho Ricote prefiere por eso ir a Alemania, donde en la mayor parte de ella se vive «con libertad de conciencia» (así lo dice literalmente Ricote en su discurso, tal como figura en el texto cervantino)-; algunos había que comían jamón (eso hacen Ricote y Sancho y beber vino), etc, etc. No hay asunto que no se trate.

Pero lo importante para descubrir a Cervantes es el modo en cómo lo trata. Porque por encima de las perspectivas encontradas, hace apiadarse incluso al Virrey de Cataluña, quien promete interceder ante el Rey por Ana Félix. Y por encima de esto, tanto en los discursos de Ricote como de Ana Felix, Cervantes hace hablar a las víctimas, a los propios moriscos, y lo hace con una emoción, con un canto a España como patria suya que te pone los pelos de punta: Dejo al lector con lo que le dice Ricote a Sancho, su buen amigo (que además se hace cómplice de él):

«Finalmente con justa razón [no podía Cervantes escribir otra cosa ante un Decreto del Rey] fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro,la más terrible que se nos podía dar. Doquiera que estamos lloramos por España, que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural; en ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea, y en Berbería y en todas las partes de África donde esperábamos ser recibidos, acogidos y regalados, allí es donde más nos ofenden y maltratan. No hemos conocido el bien hasta que lo hemos perdido [] ahora conozco y experimento que es dulce el amor de la patria».

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.