Secciones

Servicios

Destacamos

LV

Martes, 25 de agosto 2015, 12:18

Gracia, aunque así se llamara a estos riegos y en honor a la verdad, tenían la justa. Poca, por no decir ninguna. Y es que aquellos caudales de alivio que se liberaban en verano, aunque aplacaran la sed de huertanos y animales, causaban no pocas disputas. Tantas, que ni la Guardia Civil logró nunca frenar del todo la picaresca.

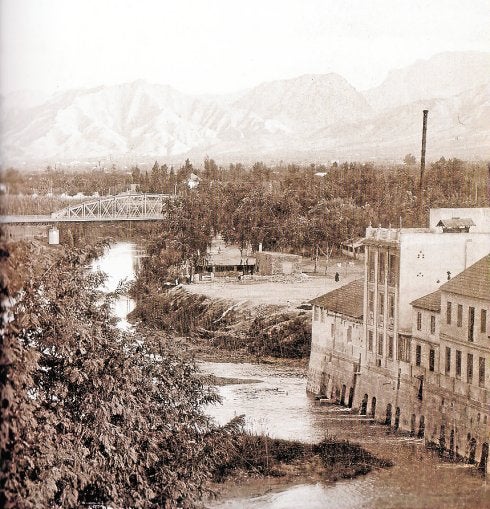

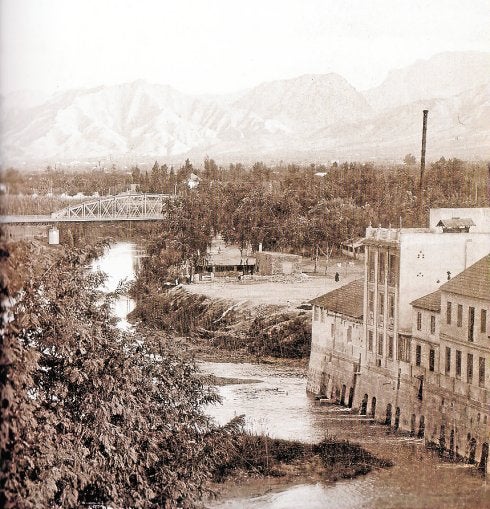

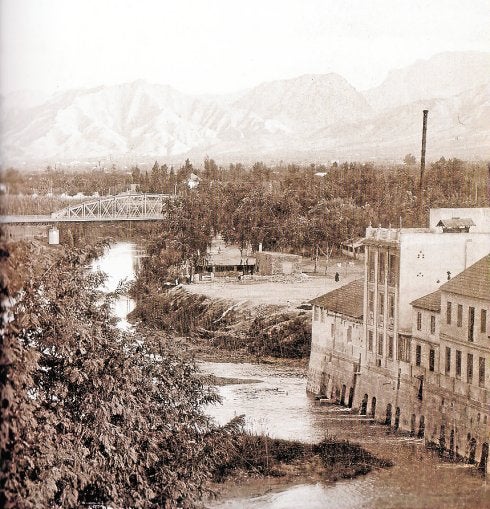

La llamada agua de gracia, como su nombre indica, era la que nutría los campos apartados del sistema tradicional de acequias creado por los musulmanes o aliviaba la antigua huerta en épocas de sequía. Sin olvidar su aplicación a la limpieza de unos y otros cauces durante las epidemias. Este último uso permitía suspender todos los riegos para que el caudal arrastrara hasta el mar la contaminación de los canales.

El dispositivo era sencillo. Soltada el agua, tras comprobar que crecían las acequias mayores, se cerraban las tomas de los heredamientos, que no podían destaparse hasta que la Guardia Civil comprobara que la tromba había alcanzado las colas de las acequias río abajo.

Concluido el proceso, los procuradores y veedores de los heredamientos vigilaban que los riegos volvieran al punto en que se interrumpieron, a menudo sin otra prohibición que regar hortalizas que lo estuvieran menos de ocho días, «ni panizos y pimientos de menos de quince».

La primera referencia a esta práctica, como recordó María Martínez en su obra 'La cultura del agua en la Murcia medieval (ss. IX-XV)', se remonta al año 1452. En aquella fecha fue necesario reparar los destrozos producidos por una gran riada. En un acta capitular del Concejo se diferenciaba entre las tierras regadas por tanda -la huerta entonces tradicional- y aquellas «yermas y saladares que riegan de agua de gracia».

El desarrollo de este sistema contribuyó a expandir la superficie de huerta más allá de los límites establecidos por los musulmanes, aunque diera lugar a innumerables disputas entre quienes tenían derecho a regar y aquellos que se aprovechaban de estos riegos extraordinarios.

Los interminables y abrasadores veranos murcianos provocaban, un año sí y otro también, que los riegos no alcanzaran la parte baja de la huerta. A falta de agua incluso para beber, era obligado remediarse con aquella que se estancaba en los pestilentes azarbes y pozos, lo que causaba de inmediato epidemias de paludismo y tifus. Sin contar con los perjuicios económicos para miles de familias.

Abusos y desórdenes

Pedro Díaz Cassou, en su recopilación de las 'Ordenanzas y costumbres de la huerta de Murcia', definió el agua de gracia como una «práctica escrupulosa del régimen de estiaje» que se obtenía por mandato del gobernador, quien ordenaba a los alcaldes de las poblaciones anteriores a la ciudad a que taponaran las tomas.

De esta forma, llegaba «un gran golpe de agua» a la Contraparada, lo que permitía limpiar los cauces hasta arriba, arrastrando los encharcamientos y beneficiando de paso a los regantes de la vega media y baja del Segura.

Los alcaldes, a su vez, emitían bandos de urgencia que anunciaran el franco paso del agua durante tres o cuatro días, la obligación de cerrar las tomas para que corriera y hasta los molineros debían levantar los tablachos de los escorredores de sus molinos para aligerar el proceso.

Uno de aquellos bandos que se conservan, datado el 20 de agosto de 1883, intentaba remediar el «estado angustioso que viene atravesando una gran parte de la huerta en la cual escasea el agua para beber y falta completamente desde hace días para el riego». El propio alcalde reconoce en su decreto que el objeto de regular este riego obedece «a la falsa creencia de que cualquiera puede regar utilizando las aguas de gracias, produciendo abusos y desórdenes».

Mucha picaresca

A quienes menos gracia le hacían estos riegos eran a aquellos que los esperaban y no los recibían. Porque otros hacendados se aprovechaban de tan preciado elemento. La prensa local denunciaría durante muchos años las prácticas irregulares de los huertanos que, lejos de echar sus tablachos, hasta ampliaban acequias y brazales para no dejar pasar ni una gota.

Las inspecciones eran de espanto. A mediados de agosto de 1875, el gobernador interino visitó las tierras desde Monteagudo a Santomera para comprobar el buen uso del riego extraordinario. Y terminó ordenando la detención de varios labradores, cuyas tierras río arriba estaban repletas de agua mientras más abajo, ya cumplidas las nueve de la noche, no había llegado todavía ni un cubo. No tenían ni para beber «y el desarrollo de calenturas perniciosas empezaba».

Por si fuera poco, tampoco resultaba extraño que el agua de gracia incluso se vendiera, lo que originó muy diversas investigaciones. 'El Semanario Murciano', allá por 1878, denunciaba esta situación y advertía de que «siempre el último mono se ahoga, y más vale ser cabeza de río, que no cola de acequia».

La picaresca remitía aquellos años en que la Guardia Civil, junto al alcalde y sus pedáneos, velaban porque nadie se aprovechara de los caudales. Pero jamás desapareció. En 1882, según 'El Diario de Murcia', un regante de la acequia Churra la Nueva consiguió que el agua alcanzara sus bancales porque movilizó «a veintidós hombres» y ordenó «custodiar todas las tomas superiores». Aún así, como dicen en la huerta, el agua «no llegaba con alegría».

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Las olimpiadas de la FP cántabra

El Diario Montañés

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

Especiales

Así se desbocó el urbanismo en La Manga

Fernando López Hernández

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.